Por João Bernardo

6

Para o marxismo, a função histórica atribuída à classe trabalhadora não seria apenas derrotar os capitalistas e acabar com o capitalismo, mas, nesse mesmo gesto, pôr termo à sua própria existência como classe trabalhadora e instaurar uma sociedade sem classes. O objectivo final da revolução seria a fundação de uma humanidade. Esta missão foi retomada, com nova força e mais lirismo, pelo movimento autonomista internacional desenvolvido ao longo da década de 1960 e na primeira metade da década seguinte. Ora, quando esse movimento revolucionário se desagregou, desapareceu com ele a noção de uma humanidade susceptível de obedecer a uma mesma História e regida pelos mesmos modelos gerais ou, pior ainda, extinguiu-se a aspiração a fundar uma humanidade. Ficou assim liquidada a possibilidade de desenvolver uma História comparada, mas isto, ou se é um historiador, ou seriam necessárias cem páginas para explicar.

O fraccionamento tornou-se o único horizonte possível, e foi neste contexto que surgiram os identitarismos, porque numa economia e numa sociedade transnacionalizadas já não são suficientes as velhas divisões nacionais. Gosto de citar um texto de Paul Valéry. «A História é o produto mais perigoso que a química do cérebro elaborou. As suas propriedades são bem conhecidas. Faz sonhar, embriaga os povos, gera-lhes falsas memórias, exagera-lhes os reflexos, nutre-lhes as velhas mágoas, atormenta-os no repouso, condu-los ao delírio das grandezas ou ao da perseguição e torna as nações amargas, arrogantes, insuportáveis e vaidosas». Valéry afirmou isto em 1931, quando os nacionalismos chegavam ao auge e em poucos anos iriam precipitar uma guerra mundial. Mas as palavras que o escritor empregou para caracterizar os nacionalismos podem ser aplicadas, sem nenhuma mudança ou adaptação, aos identitarismos dos nossos dias, e isto confere-lhes uma dupla lucidez, porque servem também para mostrar que, apesar da transnacionalização, os novos identitarismos são tão perversos como os velhos nacionalismos.

Já o disse a propósito do terceiro mundo e da ecologia e repito-o agora, os antifascistas lucrariam bastante se lessem os livros e artigos e discursos escritos por fascistas. Muitos desses antifascistas, se não a maior parte, poderiam descobrir que são fascistas, quando gostariam de não o ser. E todos nós beneficiaríamos, porque a situação ficava menos confusa.

A característica mais flagrante dos identitarismos é o recurso a uma forma de racismo específica do nacional-socialismo germânico — a circulação entre biologia e ideologia e inversamente. Um dos sentidos do percurso é, sem dúvida, comum a todos os tipos de racismo. Admitir que a biologia, entendida como raças, gere padrões específicos de ideologia é uma crença corrente pelo menos desde Herder e o romantismo, com a noção de Volksgeist, o espírito de um povo, e com a persistente confusão entre comunidade linguística e comunidade racial. Numa forma banalizada inspira o racismo corrente, que classifica umas raças como estúpidas ou perversas e outras como inteligentes ou honestas. Assim, o que destacou o tipo de racismo assumido pelo nacional-socialismo germânico e lhe deu originalidade foi o sentido inverso do percurso, da ideologia para a biologia.

É necessário introduzir aqui um personagem. Nascido na Inglaterra, Houston Stewart Chamberlain adoptara a cultura germânica, tornara-se um influente amigo do imperador e, casando-se com a filha de Wagner, neta de Liszt, passara a encabeçar a principal dinastia da cultura alemã. Durante a primeira guerra mundial Chamberlain renunciou à cidadania britânica e adoptou escandalosamente a nacionalidade alemã. Alfred Rosenberg, o mais importante ideólogo e místico do Terceiro Reich, incluiu Chamberlain entre os quatro únicos precursores intelectuais do nacional-socialismo e, com efeito, ele exerceu uma grande influência sobre Hitler, não só ideológica, mas pessoal.

Ora, por um lado Chamberlain considerava que «a configuração da cabeça e a estrutura do cérebro exercem sobre a configuração e a estrutura dos pensamentos uma influência perfeitamente decisiva». Porém, depois de admitir que, «relativamente à raça», as ideias «são sem dúvida uma consequência», Chamberlain preveniu. «Mas tenhamos o cuidado de não subestimar o contributo desta anatomia interior e invisível — desta dolicocefalia ou desta braquicefalia puramente espirituais — que age como causa e tem um âmbito de acção muitíssimo vasto». Afinal, «aquilo que designamos pela palavra “raça” é, dentro de certos limites, um fenómeno plástico, e assim como o físico reage sobre o intelectual, o intelectual reage do mesmo modo sobre o físico». Portanto, concluiu Chamberlain, «nada nos impediria de afirmar algo aparentemente paradoxal, que os homens baixos deste grupo [os germanos] são grandes porque pertencem a uma raça de pessoas altas, e pelo mesmo motivo os seus braquicéfalos têm crânios alongados. Observando com mais atenção, depressa distinguireis, tanto no seu aspecto físico como no seu ser íntimo, os traços característicos do Germano».

Na sequência destas lições, Rudolf Steiner — esse mesmo, o criador da antroposofia e inventor da agricultura biodinâmica, depois crismada de orgânica — afirmou que se uma mulher branca lesse durante a gravidez romances escritos por autores negros, a criança sairia mestiça. Compreende-se assim que ainda no primeiro ano da sua ditadura Hitler, a propósito dos nórdicos, tivesse podido evocar «aqueles que pertencem em espírito a uma certa raça» e muito mais tarde, nos derradeiros dias do seu Reich, Hitler ainda insistia. «Falamos de raça judaica por comodidade de linguagem, porque, para falar com exactidão e sob o ponto de vista genético, não existe uma raça judaica. […] A raça judaica é antes de mais uma raça mental. […] Uma raça mental é algo mais sólido e duradouro do que uma simples raça». Esta nunca deixou de ser a doutrina oficial, e já o geneticista Fritz Lenz, um dos mais influentes cientistas raciais do Terceiro Reich, considerara que «poderíamos, na verdade, classificar os judeus como uma raça espiritual». Em suma, a complementaridade entre a passagem do biológico ao ideológico e a construção, a partir da ideologia, de uma outra biologia espiritual caracterizaram o racismo nacional-socialista.

Tudo isto pode parecer-nos delirante, e sem dúvida que o é, mas não é menor a alucinação daqueles identitários representados pela longa série ilimitada de letras, quando estabelecem uma clivagem entre o sexo, entendido como biológico, e o género, supostamente resultante de opções ideológicas. Existem decerto muitas pessoas cuja opção de género difere do sexo e que, no entanto, não pretendem por isso alterar mentalmente a sua biologia. São, porém, cada vez mais frequentes os identitários que admitindo, por um lado, a noção corrente de que um dado sexo defina uma dada orientação sexual, ao mesmo tempo, e em sentido inverso, sustentam que uma dada propensão sexual possa redefinir o sexo, ou seja, que uma opção no plano da ideologia altere a biologia. Esta noção, que se afigura tão extravagante quando a vemos defendida pelos nacionais-socialistas, tornou-se hoje comum e oficiosa, se não mesmo oficial, ao ser proclamada pelos identitários.

As culturas são feitas de estereótipos e os estilos também, pois onde estaríamos nós se a cada passo tivéssemos de inventar tudo de novo! Na circularidade suposta pelo racismo nacional-socialista e aceite pelos identitarismos de género, as deduções dos géneros a partir dos sexos são indispensáveis para escolher a máscara que se pretende usar no percurso inverso. Assim, os clichés masculinos ou femininos compõem o disfarce a que um género recorre se quiser adoptar o sexo oposto, e a farsa pode chegar mais longe e usar a cirurgia plástica para alterar a aparência exterior do próprio corpo. E como hoje nada resiste à indústria cultural, o botox é a banalização do trans. Mas tudo pára nesse plano das aparências, porque a biologia íntima permanece a mesma e só idealmente é assumida como outra. Deste modo as próstatas e os ovários espirituais emparceiram com os crânios braquicéfalos e dolicocéfalos espirituais num absurdo museu de anatomia ideológica.

Essa insensata circularidade não se circunscreve às acrobacias entre género e sexo, porque nos movimentos negros não faltam insultos para designar a pessoa negra que escolher a companhia sentimental de uma pessoa branca, considerando-a negra por fora mas branca por dentro. E assim uma preferência sexual assumida no plano da ideologia provocaria uma perda de melanina, com a consequente nova biologia espiritual. Sem esquecer que esta alquimia biológica tem consequências muito palpáveis, como demonstra o ostracismo de que essas pessoas são vítimas.

Ora, tanto na versão nacional-socialista como na versão identitária, a circularidade entre a biologia e a ideologia e inversamente exige um padrão de comparação, que é sempre um objecto de repulsa. Se num sentido a ideologia é deduzida da biologia, no outro sentido supõe-se a intervenção de uma escolha ideológica para definir uma nova biologia espiritual, e esta escolha assume-se como recusa de um dado padrão. Mesmo as identidades que não resultem da pretensa clivagem entre sexo e género, como o feminismo ou as identidades étnicas, apresentadas como raciais, implicam a existência de um objecto de repulsa. Se adicionarmos os objectos de repulsa de todas as identidades, ou melhor, se os fundirmos, personificamos o resultado num só personagem — caracterizado pelo lugar de nascimento, pelo sexo e pelo tipo de propensão sexual, e pela cor da pele. Se para os nacionais-socialistas a aversão incidia nos judeus, classificados como anti-raça, por analogia posso designar como anti-identidade o objecto de repulsa dos identitários. Não é difícil adivinhar. A anti-identidade global, que funde todas as anti-identidades particulares, é hoje o homem branco, europeu e heterossexual.

De imediato, a existência de uma anti-identidade serve de justificação para todas as identidades em conjunto. Perante a crítica de que a proliferação de identidades — tanto mais perturbante quanto a lista apresenta um sinal + no fim provisório — impede a aspiração a fundar uma humanidade, é imediata a resposta de que essa seria uma noção eurocêntrica, com as conotações negativas que lhe estão associadas. Se as lutas dos trabalhadores pela superação do capitalismo começaram na Europa, o único lugar onde o capitalismo então se desenvolvia, e se foi europeia a primeira grande revolução internacionalista, que tentou realizar na prática a ambição de construir uma humanidade efectiva, então os identitarismos legitimam-se ao se proclamarem inimigos do eurocentrismo. As conquistas dos trabalhadores e de todas as forças progressistas na Europa são agora repudiadas como eurocêntricas.

Mas a relação dos identitarismos com a anti-identidade é mais perversa do que uma simples oposição. Com o objectivo de minar por dentro a anti-identidade e assim a paralisar, cada um dos identitarismos usa toda a panóplia da propaganda para lhe instilar um complexo de culpa. Não existe hoje praticamente nada, desde as redes sociais até aos programas escolares, desde a publicidade até ao cinema — se é que agora estas duas formas se podem distinguir — desde a literatura até ao que ainda se chama música, que não tenha como objectivo, exclusivo ou acessório, a infiltração do complexo de culpa na anti-identidade. E daí? As coisas medem-se pelos resultados, e o ascendente adquirido pelo Estado de Israel é a demonstração mais patente dos efeitos de uma manipulação persistente e hábil do complexo de culpa. Sem as perseguições aos judeus e, acima de tudo, sem o extermínio dos judeus planificado pelo Terceiro Reich, o Estado de Israel não teria conseguido incutir a todo o mundo um complexo de culpa que lhe permite hoje identificar anti-sionismo com anti-semitismo e não teria, assim, neutralizado os seus críticos e alcançado o estatuto de imunidade de que beneficia mesmo quando pratica um genocídio. É este o caminho que os identitarismos procuram seguir. Cada um deles é um Israel em potência.

Mas a relação dos identitarismos com a anti-identidade é mais perversa do que uma simples oposição. Com o objectivo de minar por dentro a anti-identidade e assim a paralisar, cada um dos identitarismos usa toda a panóplia da propaganda para lhe instilar um complexo de culpa. Não existe hoje praticamente nada, desde as redes sociais até aos programas escolares, desde a publicidade até ao cinema — se é que agora estas duas formas se podem distinguir — desde a literatura até ao que ainda se chama música, que não tenha como objectivo, exclusivo ou acessório, a infiltração do complexo de culpa na anti-identidade. E daí? As coisas medem-se pelos resultados, e o ascendente adquirido pelo Estado de Israel é a demonstração mais patente dos efeitos de uma manipulação persistente e hábil do complexo de culpa. Sem as perseguições aos judeus e, acima de tudo, sem o extermínio dos judeus planificado pelo Terceiro Reich, o Estado de Israel não teria conseguido incutir a todo o mundo um complexo de culpa que lhe permite hoje identificar anti-sionismo com anti-semitismo e não teria, assim, neutralizado os seus críticos e alcançado o estatuto de imunidade de que beneficia mesmo quando pratica um genocídio. É este o caminho que os identitarismos procuram seguir. Cada um deles é um Israel em potência.

Com efeito, o elemento simétrico ao complexo de culpa infundido na anti-identidade é a vitimização assumida pelas identidades. Um não existe sem a outra, ou melhor, uma promove o outro. Onde antes se falava de explorados, fala-se agora de vítimas. Por isso a extrema-esquerda, ou aquilo a que ainda se chama assim, trocou a economia pela sociologia, e o pós-modernismo serviu de charneira nesta transição. Era-se explorado pelos mecanismos económicos e usava-se essa situação para tentar ir além do capitalismo, mas hoje é-se vítima e usa-se o ressentimento. Se alguém quiser ocupar a ribalta da História terá de se apresentar como vítima. Vítima de quê e de quem? Da anti-identidade, evidentemente. Como Valéry escreveu bem! A História «faz sonhar, embriaga os povos, gera-lhes falsas memórias, exagera-lhes os reflexos, nutre-lhes as velhas mágoas, atormenta-os no repouso, condu-los ao delírio das grandezas ou ao da perseguição e torna as nações amargas, arrogantes, insuportáveis e vaidosas». Torna os identitarismos amargos, arrogantes, insuportáveis e vaidosos. E quando não é a verdadeira História, inventa-se outra, uma que produza falsas memórias, porque não faltam aos identitarismos os instrumentos para disciplinar a sociedade, e também nisto não ficam aquém do fascismo.

Os identitarismos transpuseram para o plano virtual as milícias e as agressões a que noutra época os fascistas recorriam nas ruas, e como hoje a internet liga tudo e todos, as malhas são ainda mais apertadas do que aquelas de que o fascismo clássico dispunha. Em vez das pauladas e do óleo de rícino, usa-se agora o cancelamento de pessoas, a supressão de intervenções e o boicote erguido nos meios de expressão. O silenciamento é mais eficaz do que havia sido nas ditaduras do passado. E a substituição da presunção de inocência pela presunção de culpabilidade, que por si só representa uma colossal inversão do sistema jurídico, contribui para assegurar aos identitários uma completa hegemonia. Nem se deve dizer que esta é a imagem de uma sociedade que os identitários têm a intenção de construir, porque esta é já a sociedade que eles estão a construir.

Apesar de partilharem a aversão a uma mesma anti-identidade, os vários identitarismos não superam a sua hostilidade recíproca e o sucessivo aparecimento de novos identitarismos tende a agravar o ambiente de discórdia, sem que os conflitos sejam resolvidos pela interseccionalidade. Aliás, já nos fascismos clássicos sucedera o mesmo. Desde a Roménia, onde os fascistas seguidores do rei Carol II e do general, depois marechal, Ion Antonescu e os fascistas seguidores de Corneliu Zelea Codreanu e de Horia Sima se chacinavam reciprocamente numa fúria insaciável, passando pela liquidação da ala radical do Partido Nacional-Socialista Alemão na noite de Junho para Julho de 1934, sem esquecermos a quantidade de fascistas que Hitler mandava encerrar nos seus campos de concentração ou, no Japão, a tentativa de insurreição militar dos fascistas radicais da facção Via Imperial em Fevereiro de 1936, suprimida pelos fascistas conservadores da facção Controle, até ao assassinato do chanceler fascista austríaco Dollfuss pelos nacionais-socialistas do seu país e às fricções ocasionalmente violentas que agitaram internamente o fascismo espanhol mesmo durante a guerra civil, em todas essas e outras ditaduras da Ordem os confrontos internos foram muito mais a regra do que a excepção.

A situação é hoje agravada pela desarmonia reinante entre os herdeiros do fascismo clássico e os identitários enquanto fascistas do pós-fascismo. Aliás, seria impossível outra alternativa, porque as geometrias dos dois puzzles não encaixam. O nacionalismo de uns e as identidades mundializadas dos outros são transversais e não obedecem aos mesmos desenhos, para mais numa época em que a geopolítica passou também a assentar na internet e a tornar-se virtual. Mas não será diferente o motivo? Escrevendo no início da década de 1960, o teórico fascista francês Maurice Bardèche profetizou que o fascismo haveria de renascer «com outro nome, com outro rosto, e decerto sem nada que seja a projecção do passado, imagem de um filho que não reconheceremos». Não serão os fascistas do pós-fascismo a imagem do filho que os fascistas clássicos não reconhecem?

O certo é que, se já a gestação do fascismo como resultado de um processo permanente de cruzamento ou convergência entre alguma extrema-esquerda e certa extrema-direita põe em dúvida a redução do leque político a uma linearidade, mais complicada ainda fica a situação em virtude do choque entre os fascismos nacionais e os fascismos identitários e dos conflitos internos que os rasgam a todos. Assim, parece-me que se rompeu definitivamente a continuidade da linha que levava de um a outro extremo. A terminologia política tradicional perdeu o sentido e, se a velha esquerda se descaracterizou, sucedeu o mesmo à velha direita. Os nomes já não designam as coisas e há coisas ainda sem nome. A terminologia política que começou agora a ser usada é de criação identitária e reflecte uma nova geometria. Sobretudo, a antiga polarização entre a esquerda e a direita foi substituída pela oposição entre cada identidade e a anti-identidade.

A noção de populismo surge nesta transformação. O populismo tanto se mostra afim a certas posições económicas da extrema-esquerda, nomeadamente ao subestimar os inconvenientes do déficit orçamental, como adopta posições políticas da extrema-direita, em especial no que diz respeito à criminalidade e à imigração. Neste sentido o populismo assemelha-se aos campos geradores de fascismo, mas não se confunde com eles nem tem directamente produzido fascismos. Talvez até os tenha evitado.

Parece-me útil comparar a noção de populismo com as noções de bonapartismo defendidas por Trotsky e por August Thalheimer, porque em ambos os casos se trata de categorias políticas intermédias e provisórias, que talvez ajudem a reordenar as classificações. Segundo Trotsky, quando a acção das milícias fascistas punha em risco o funcionamento das instituições democráticas, o parlamento entregava os seus poderes a um chefe que, apoiado directamente pela burocracia, pelo exército e pela polícia, governava num equilíbrio precário entre a democracia e o fascismo. Era a um regime deste tipo que Trotsky chamava bonapartismo. August Thalheimer, porém, considerava que o bonapartismo era parente próximo do fascismo e surgia quando um movimento revolucionário tivesse sido derrotado, mas a burguesia saísse exausta do combate. Em suma, para Thalheimer o bonapartismo apareceria «quando todas as classes estão enfraquecidas e jazem prostradas». Assim, apesar do que diferenciava estas duas perpectivas, tanto para Trotsky como para Thalheimer o bonapartismo seria um regime episódico baseado num equilíbrio instável entre forças políticas opostas. E a complexidade das articulações entre o bonapartismo e o fascismo reflectia as múltiplas possibilidades de um processo histórico que estava então longe de se encerrar.

Ora, o populismo actual tem em comum com aquelas caracterizações do bonapartismo a sua função de equilíbrio entre campos opostos, embora me pareça cedo para saber se terá um destino igualmente provisório e quais as outras semelhanças e diferenças que a comparação possa revelar. Por agora, devemos reconhecer que o populismo surge como um dos contributos principais para a ordenação de uma nova terminologia política. Mas ainda falta no tabuleiro um outro xadrez.

Na primeira parte vimos a possível relação entre a «nação revolucionária» e a «nação proletária». Na segunda parte vimos como a luta internacional do proletariado desarticulou as nações e o que sucedeu depois. Na terceira parte vimos como a guerra mundial de 1939-1945 fundou a consolidação geopolítica das «nações proletárias». Na quarta parte vimos uma nova vaga de internacionalização das lutas e quais os seus resultados. Na quinta parte vimos como a ecologia dinamiza duplamente o processo gerador do fascismo. Em seguida, na sétima e última parte veremos as transformações internas sofridas pela classe trabalhadora e a crise terminal dos marxistas.

Referências

A passagem de Valéry escrita em 1931 encontra-se em Paul Valéry, Regards sur le Monde Actuel et autres Essais, Paris: Gallimard, 1945, pág. 27. As citações de Chamberlain provêm, respectivamente, de Houston Stewart Chamberlain, La Genèse du XIXme Siècle, 2 vols., Paris: Payot, 1913, págs. 296, 621 (subs. orig.), 1154 e 679. Quanto à afirmação de Steiner, ver Peter Staudenmaier, «Anthroposophy and Ecofascism», New Compass, 2011 aqui. As duas citações de Hitler estão, respectivamente, em Édouard Conte e Cornelia Essner, La Quête de la Race. Une Anthropologie du Nazisme, [Paris]: Hachette, 1995, pág. 106 e em Joseph Billig, L’Hitlérisme et le Système Concentrationnaire, Paris: Presses Universitaires de France, 2000, pág. 300. A citação de Fritz Lenz está em Anne Quinchon-Caudal, Hitler et les Races. L’Anthropologie Nationale-Socialiste, Paris: Berg International, 2013, pág. 157. A citação de Bardèche é extraída de Maurice Bardèche, Qu’Est-ce que le Fascisme?, Paris: Les Sept Couleurs, 1961, págs. 194-195. A passagem citada de Thalheimer encontra-se em August Thalheimer, «On Fascism», 1930 aqui.

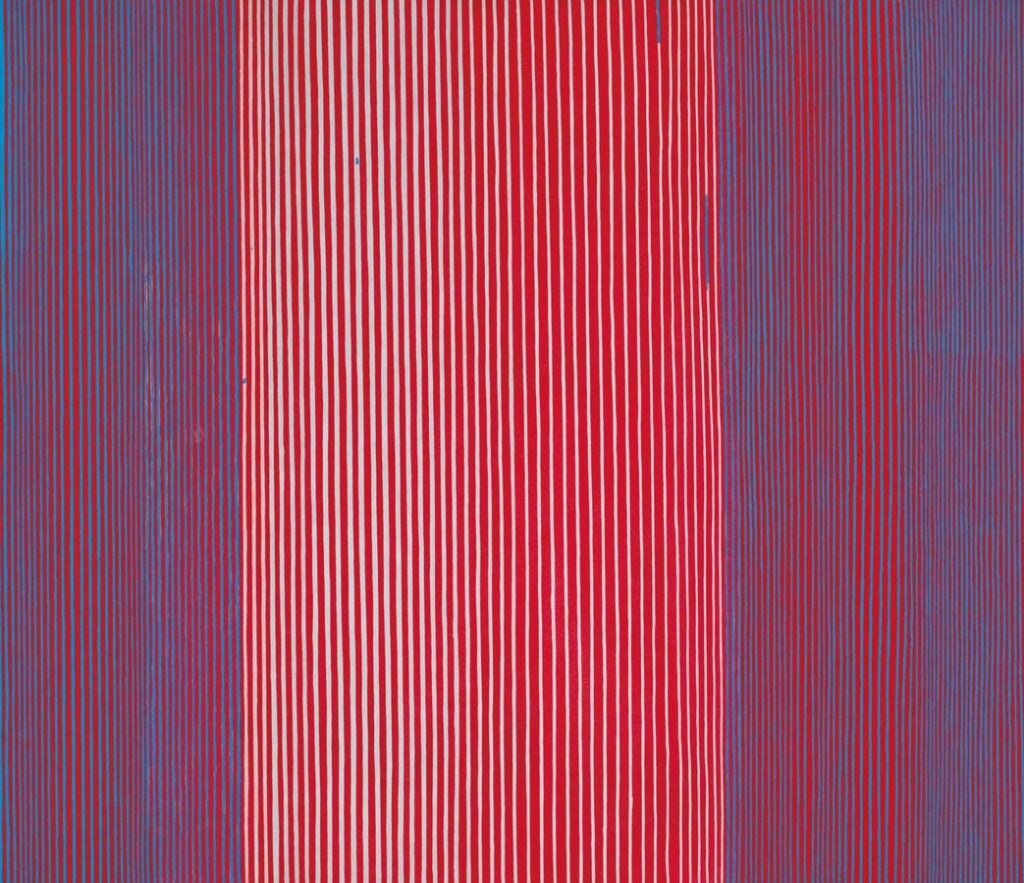

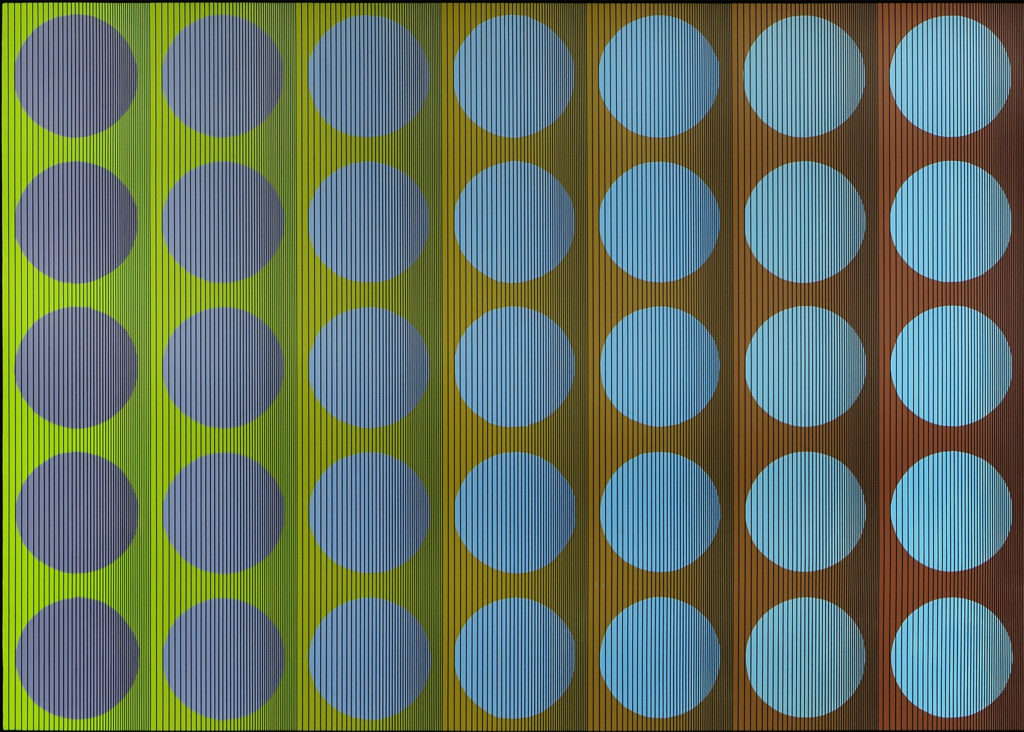

As ilustrações reproduzem obras de Julian Stanczak (1928-2017).

As ilustrações reproduzem obras de Julian Stanczak (1928-2017).

Querido Joao, o “sentido de culpa” existe so na tua imaginacao ! Que seja no coracao dos dirigentes politicios o dos povos a “culpa” nao exista so o odio dos Judios que começo ha ja mais de 2000 anos. Se a historia funcionava com a força do sentido de culpa o mundo seria muito differente !

Pior que o silêncio covarde, é a efetiva colaboração de tantos com o fascismo identitário.

João Bernardo mata a cobra e mostra o pau, com galhardia, digna de um ser humano!

Parabéns João Bernardo!

Se o trabalhador é produzido como parte do sistema produtivo, a produção de trabalhadores identitários (posto que, seja qual for a identidade e a anti-identidade proclamada, o trabalho continua a ser a base das relações sociais), os identitarismos não iriam ao encontro das técnicas e tecnologias como o Toyotismo, a pejotização e a uberização? Enfim, os identitarismos não seriam um reforço na exploração do tempo de trabalho e no consumo para a reprodução desta mesma força de trabalho identitária?

*** *** ***

Fazendo um adendo… Sendo , por exemplo, o toyotismo um sistema flexível de trabalho (e também de acumulação), tanto no tempo laboral, quanto no tempo cognitivo, essa flexibilidade refletida nas identidades não se encaixaria na forma de exploração ampliada do capital?

Toni,

Os identitarismos são ideologias de elite para arrebanhar bases. Daí a política de quotas. Nunca ouvi dizer que, por exemplo, as feministas reivindicassem quotas como serventes de pedreiro, para quebrar a hegemonia masculina nessa profissão. Mas reivindicam a participação nas administrações das empresas de construção. É muito interessante ver a este respeito o site da McKinsey (aqui), a maior empresa mundial de consultoria estratégica, que tem insistido na conveniência de as administrações de empresa se abrirem à participação de mulheres, pessoas não brancas, homossexuais e outras identidades. A McKinsey defende que deste modo se cria um bom ambiente de trabalho, em que todos os trabalhadores, independentemente da sua identidade, se sentem bem e, portanto, são mais produtivos — o que condiz perfeitamente com as necessidades do toyotismo.

A partir daqui podemos levar mais longe a análise. Como é sabido, todos os impedimentos à mobilidade dos trabalhadores no mercado de trabalho diminuem a sua capacidade de concorrência e, portanto, são um factor que leva a salários mais baixos do que no resto da profissão. Há estudos que mostram que, por exemplo, empresas geridas por administradores homossexuais e recrutando sobretudo trabalhadores homossexuais praticam salários mais baixos do que os verificados em empresas em que os trabalhadores se inserem em todo o leque de opções sexuais. E o mesmo para as restantes identidades. Os trabalhadores sentem-se mais confortáveis nessa empresa, não têm vontade de mudar e, portanto, esse é um obstáculo à mobilidade no mercado de trabalho, com os inevitáveis efeitos salariais. E note o cinismo da situação. Ao mesmo tempo que os trabalhadores se sentem bem e por isso são mais produtivos, também por isso a sua mobilidade é menor, o que leva os salários a serem inferiores à média da profissão. São mais produtivos e ganham relativamente menos.

Um exemplo interessente é o da Starbucks, a maior rede mundial de cafetarias. Por um lado, essa empresa é um modelo do politicamente correcto, sempre atenta para punir qualquer infracção à cartilha identitária, mesmo quando se deva aos clientes. Por outro lado, e como mostrou um caso recente, a Starbucks é ferozmente contrária aos sindicatos e às greves. As duas posições não são contraditórias, mas convergentes, e temos aqui in nuce o antagonismo entre as lutas dos trabalhadores e as reivindicações identitárias.

Penso que valerá a pena ler a este respeito o livro de Pablo Polese, Machismo, racismo, capitalismo identitário: as estratégias das empresas para as questões de gênero, raça e sexualidade, publicado pela Hedra em 2021.

Aos identitarismos não cabe apenas a negação da história, como também à falsificação da história.

“A produção dos quilombolas era frequentemente vendida para as fazendas e engenhos próximos, estabelecendo uma forma de comércio e troca mútua, mesmo em um cenário de dominação colonial”. Ou pior, tomaram como um símbolo anti-escravidão, Zumbi dos Palmares, “que escravizava outros negros e cometeu outros crimes contra a humanidade, conforme mostram documentos históricos”, e ainda justificam que a escravidão negra por negros não é a mesma que a escravidão negra por brancos…

A situação beira o surreal. O sistema jurídico brasileiro chegou ao ponto de de afirmar que condutas masculinas contra as mulheres tem a presunção de culpa. Não bastasse, em Espanha, os animais de estimação são presumidos como membros da família, com direito, inclusive, a sucessão de bens…

E dizem que louco, sou eu…

João,

Este artigo me remete a algo que tenho conversado com alguns amigos, em geral em tom de brincadeira, que seria a possibilidade de escrever um texto com o título “Israel é a realização do programa decolonial”, claro que esse título é para mim uma continuidade do seu artigo sobre o sionismo, e nesse mesmo sentido cabe pensar na reparação proposta para um povo oprimido por 2 mil anos, que precisaria ser compensado perante as violências que sofreu, para isso precisa receber terras, recursos, reafirmar sua própria língua (ou mesmo recriá-la se pensarmos que abriu-se mão do iídiche para se adotar o hebraico), incentivar os “exilados” a retornar para sua terra. A lista poderia continuar por um tanto de linhas, mas acho que já se aborda aqui o central, mas o que impressiona é como a embora a esquerda consiga identificar claramente estes problemas em Israel, não consegue dar o passo seguinte.

Outra questão que me chama a atenção é sobre o identitarismo abertamente de direita. Podemos ver isso na afirmação da masculinidade dos bolsonaristas, ou ainda na construção trumpista de fazer a América para os americanos. Penso que na Europa também esse fenômeno se encontra bem desenvolvido, temos o exemplo do Brexit, ou mesmo os setores da extrema-direita francesa que abertamente se reivindicam identitários. Seria o fascismo na esquerda um espelho da direita, ou o reverso? Ainda cabe pensar em como a resposta de parte da esquerda ao identitarismo nela, tem sido um “retorno ao comunismo” que me parece ter a mesma gramática de identidades, se afirma pela força masculina, pela capacidade de combate físico que Stalin teria tido contra os fascistas.

A ambição de fundar uma humanidade é central no projeto revolucionário. Infelizmente, ao contrário do que pensam os pós/pré-modernos, enunciar não é igual a fazer existir. No caso concreto de muitos grupos “ortodoxos”, o que se vê é uma grande dificuldade de aceitar que os termos dessa humanidade pré-configurada não eram perfeitos, especialmente para as companheiras.

O problema não é errar, dado que “errar é humano”, e assim entramos em comunhão com essa humanidade projetada. O problema é não reconhecer os erros. Assim, muitos grupos “ortodoxos” terminam reivindicando uma humanidade, mas se veem reduzidos, por exemplo, a contar quase exclusivamente com integrantes do sexo masculino.

O problema são as feministas?

É também impressionante a lucidez em identificar (de modo talvez inédito) a origem histórica do atual beco sem saída. O labirinto de labirintos no qual “nos encontramos perdidos”.

Ou seja:

《A derrocada do vasto movimento autonomista internacional pujante na década de 1960 e ainda na primeira metade da década seguinte》.

Então, neste diagnóstico já se tem a linha de fuga: a Autonomia.

Compreendida como meio e fim, a Autonomia ver a ser a forma como a Revolução se materializa num processo de lutas concretas tendo como alicerce a organização popular pela base.

Não se trata de tomar o Estado e criar novas instituições, sendo necessário um permanente processo destituinte.

☆ Como se dá na prática um processo destituinte?

• Destituir não implica em atacar as instituições, e nem mesmo em criticá-las, pois o Poder Destituinte atua nos libertando de nossa dependência das instituições.

Exemplos:

– Destituir a medicina de mercado é nos tornarmos capazes de gerir coletivamente nossa saúde, a partir de técnicas alternativas e saberes ancestrais, conscientes de não ser possível estar saudável num meio ambiente doentio;

– Destituir a indústria alimentícia se dá pela organização de coletivos capazes de produzir e colocar em circulação alimentação saudável;

O processo destituinte se fundamenta na autonomia: auto-organização, auto-gestão, auto-suficiência e auto-defesa.

Autonomia exige posse de território e formação de comunidade.

Comunidade não implica em formalizar uma entidade, seja através de contrato jurídico ou de relações institucionalizadas, e sim gerar uma forma de habitar o mundo.

Enquanto meio de produção primordial, a terra torna possível a existência da comunidade, mas é esta quem dá sentido à terra através da formação do território.

☆ Neste sentido, Autonomia vem a ser a caminhada de uma comunidade avançando num território, num processo onde os termos se auto-constituem através do próprio movimento.

Já não se trata de lutar em meio ao povo, “como um peixe na água”, mas ser a própria água, na qual se afogam os nossos inimigos. Uma vanguarda não separada da Comunidade e do Território.

Num comentário de 30 de Setembro evoquei o caso da maior rede mundial de cafetarias, a Starbucks, que se apresenta como um modelo do politicamente correcto e que, ao mesmo tempo, é totalmente contrária aos sindicatos e às greves. E concluí: «As duas posições não são contraditórias, mas convergentes, e temos aqui in nuce o antagonismo entre as lutas dos trabalhadores e as reivindicações identitárias».

Um caso equivalente é o da Ikea, que o Passa Palavra tratou em dois artigos, aqui e aqui, somando ambos 75 comentários. Todos estes relatos mostram o contraste entre uma empresa que se apresenta como valorizando os trabalhadores e criando um bom ambiente interno e a realidade das humilhações quotidianas e dos mecanismos de exploração sofridos por quem lá trabalha. Acerca disto o colectivo do Passa Palavra publicou um breve texto, aqui.

Hoje, o primeiro daqueles artigos publicou um comentário assinado Sílvia, aqui, que, entre outras coisas, diz:

«A empresa Ikea aparenta defender a liberdade sindical, mas a realidade não é essa. Apesar de afirmar que permite a atuação dos sindicatos, estes são na prática impedidos de exercer o seu papel. Não existe a entrada de nenhum sindicato em nenhuma loja da Ikea, não existem reuniões, existe apenas uma, uma delegada sindical para todas as lojas Ikea do Pais Portugal, uma pessoa que sendo parte da empresa Ikea, atua mais como representante dos interesses da Ikea do que dos colaboradores. O sindicato não tem acesso livre ás lojas são mesmo proibidos e qualquer tentativa de diálogo é desencorajada.

As chefias nas lojas adotam um comportamento de vigilância e pressão sobre quem demonstra apoio ou interesse nos sindicatos chegando mesmo a promover colaboradores e chefias que falam mal dos sindicatos, criam uma visão negativa dos mesmo e chegam a dizer que isso não é bom para quem trabalha na Ikea, pois está contra a empresa.

Além disso a única delegada sindical par todas as lojas do país, alguém que participa em reuniões internacionais, mas nada faz para defender os colaboradores.

Não existe informação para os colaboradores, promoção de reuniões».

Uma vez mais, é para isto que serve o verniz dos identitarismos, o politicamente correcto.