Nesta série, tentaremos traçar em linhas gerais as idas e vindas do retorno à África. Via de regra, estes que retornaram transformaram-se num grupo separado dos africanos “nativos”, quando não numa verdadeira classe dominante. Trata-se de tendência antiga, com raízes nas lutas antiescravistas iniciadas com a própria escravização. Por Manolo e João Bernardo

Em janeiro, logo após o terremoto que destruiu boa parte do Haiti, o presidente do Senegal, Abdoulaye Wade, fez uma oferta às vítimas do desastre que, a princípio, parecia irrecusável: através de seu porta-voz Mamadou Bemba Ndiaye, disse à BBC que “está a oferecer repatriação voluntária a qualquer haitiano que pretenda regressar às suas origens (…) Se forem apenas alguns indivíduos, então, provavelmente iremos oferecer-lhes alojamento ou pequenas parcelas de terra. Se vierem em massa, estamos prontos para dar-lhes uma região”. O porta-voz enfatizou que, no caso de oferecer-se uma região inteira, esta seria em terras férteis, e não no deserto[1]. O próprio presidente enfatizou, em entrevista à rádio France Info: “A sucessão de calamidades que afetam o Haiti me levam a propor uma solução radical: criar na África, em algum lugar, certamente com africanos, com a União Africana, um espaço, a determinar com os haitianos, para criar ali as condições de retorno dos haitianos”, pois “não escolheram seguir para esta ilha e não seria a primeira vez que ex-escravos ou seus descendentes seriam devolvidos à África. É o caso da Libéria, onde tiveram que integrar-se à população local para formar atualmente a nação liberiana”[2]. Reforçou a proposta, comparando-a à criação do estado de Israel em 1948, dizendo ainda que “eles têm tanto direito na África quanto eu tenho”[3]. A ideia de retorno à África, não obstante parecer bastante humanitária, sofreu severas críticas da população senegalesa (quase metade desempregada e sujeita a apagões [cortes generalizados de electricidade] e inflação[4]); Wade, então, recuou, dizendo tratar-se de “uma proposta, não uma decisão”, que seria apresentada à União Africana para discussão e deliberação[5].

Não é a primeira vez que se propõe tal movimento de retorno à África, mas a proposta tem objetivos diferentes a depender de quem a proponha, e quando. Nesta série, tentaremos traçar em linhas gerais as idas e vindas do retorno à África, pois se no estudo daquilo que historiadores negros hoje chamam maafa[6] o trânsito de pessoas entre as duas margens do Oceano Atlântico é elemento fundamental, o estudo do retorno à África daqueles que foram escravizados, e de seus descendentes, embora muito bem esmiuçado nos últimos anos, tem visibilidade bastante menor. Via de regra, estes que retornaram transformaram-se, graças aos saberes adquiridos nas Américas, em excelentes profissionais em suas áreas; estes mesmos saberes que os tornaram artesãos admiráveis fizeram deles um grupo separado dos africanos “nativos”, quando não numa verdadeira classe dominante. Mas trata-se de tendência antiga, com raízes nas lutas anti-escravistas iniciadas com a própria escravização.

Ciclos da rebelião negra

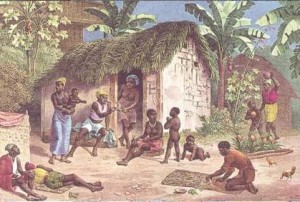

A ideia de “devolver” os africanos a seus lugares de origem surge a partir da onda negra de lutas contra a escravização, e do medo branco que gerou nos colonizadores europeus[7]. Um fator preponderava neste medo: na maioria dos países latinos, para onde foi sequestrada a maior parte dos africanos escravizados, a população africana e seus descendentes excediam em muito os colonizadores europeus e seus descendentes. No Brasil, país onde habita até hoje a maior população de negros fora da África[8], estes mesmos negros chegaram a representar, em dados momentos, cerca de dois terços da população. Na ilha de São Domingos, onde se localizam hoje o Haiti e a República Dominicana, havia – segundo anunciava com temor em 1542 o arcebispo Álvaro de Castro – de 25 a 30 mil negros, contra 1.200 colonos europeus[9]. Em Lima, capital do Vice-Reino do Peru, em 1640 havia 15 mil negros – metade da população[10].

Contra o terror da escravidão, os africanos impuseram aos colonizadores europeus o terror da revolta. Já em 1522, no dia seguinte ao Natal, africanos da fazenda de açúcar do governador de São Domingos, almirante Diego Colón, levantaram-se contra ele, iniciando a primeira revolta de africanos escravizados no continente americano[11]. Na região que hoje é a Venezuela, os trabalhadores que se haviam livrado da escravidão organizavam-se em cumbes, que em 1555 uniram-se sob o reinado de Miguel, o Africano; sua força era tanta que os colonizadores espanhóis, ao invés de combatê-los diretamente e sem tréguas, optaram por firmar com eles um tratado de paz que seria rompido pouco tempo depois[12]. Tal tática seria empregue contra outras comunidades africanas de resistência semelhantes que vieram depois, como os cimarrones mexicanos (que, a partir de 1570, iniciaram uma onda de rebeliões escravas) e os palenques cubanos (contemporâneos dos cimarrones)[13]. Por volta de 1596, diversos quilombos da região dos Palmares uniram-se para resistir aos portugueses, numa luta que durou até 1696 com a destruição do quilombo; os sobreviventes destes quilombos seguiram com escaramuças pontuais e isoladas até serem totalmente dizimados no final do século XVIII[14]. Estas comunidades africanas, muito embora povoem – justificadamente – o ideário de lutas pela liberdade, não tinham como objetivo a destruição do sistema escravista; muito pelo contrário, viviam em suas margens, seja através de saques e incursões, seja através de relações comerciais intensas[15]. Sua participação em movimentos abolicionistas ocorreria apenas no último século de vigência do sistema escravista[16].

Já os séculos XVIII e XIX foram palco de uma longa onda de revoltas contra a escravidão (séculos XVIII e XIX). As revolta anti-escravistas de Nova Iorque (1712), dos maroons cubanos (1731), da ilha de São João (Ilhas Virgens, então sob domínio holandês, 1733), do rio Stono (Carolina do Sul, 1739), de Bussa (Barbados, 1816), de Nat Turner (Southampton, Virgínia, EUA, 1831), da Jamaica (1831-1832); as revoltas abortadas de Nova Iorque (EUA, 1741), Gabriel Prosser (Richmond, Virgínia, EUA, 1800), Chatham Manor (Stattford, Virgínia, EUA, 1805), George Boxley (Virgínia, EUA, 1815); as guerras de Tacky (Jamaica, 1760), Berbice (Guiana, 1763) e Demerara (Guiana, 1823); os envenenamentos ordenados por François Mackandal (São Domingos, 1758); estas, e incontáveis outras revoltas menores, pretendiam pôr fim à ordem dos colonizadores europeus, seja através da fuga para o mato (para criação de comunidades livres desta ordem), seja através da luta aberta contra eles. No último caso, o objetivo destas lutas variava desde a simples intenção de matar todos os brancos até a criação de um complexo sistema de poder. A análise da Revolução Haitiana (1791-1803) e da Revolta dos Malês (1835) mostrará o nível a que chegou o temor dos brancos de perder o poder para os negros.

Em São Domingos (atual Haiti), muito embora os 20 mil latifundiários locais já desejassem se separar da França, foi o impacto da Declaração dos Direitos do Homem sobre os 30 mil affranchis (negros libertos) como Julien Raimond e Vincent Ogé o fator mais importante a desencadear a luta; os dois foram à França para reivindicar junto à Assembleia Nacional francesa a igualdade de direitos entre brancos e affranchis. Não se tratava, neste momento, de abolir a escravidão ou de estabelecer qualquer forma de solidariedade entre os affranchis e os 500 mil negros escravizados, pois Raimond e Ogé, como muitos outros libertos, escravizavam outros negros, e tinham na igualdade entre libertos e brancos apenas um meio de obter acesso a cargos e benesses públicas, e a votar[17]. Ogé retornou a São Domingos em 1790 após a aprovação de uma medida da Assembleia Geral de 8 de março daquele ano, onde se lia: “todos os proprietários (…) devem ser cidadãos ativos”. Ogé, armado e acompanhado por dezenas de companheiros, reivindicou do governo de São Domingos a aplicação desta medida como se valesse também para os affranchis; com a recusa do governo colonial, os rebeldes passaram ao ataque a Porto-Príncipe, mas foram derrotados e Ogé foi morto na roda em fevereiro de 1791[18].

A violência da reação revoltou affranchis e escravizados; já em agosto de 1791 tinha início o levante negro que mobilizou 100 mil escravizados, causou destruição em massa (4 mil brancos mortos, 180 plantações de cana destruídas ou queimadas) e resultou no domínio pelos negros de um terço do território da ilha. Como reação, a Assembleia francesa garantiu em março de 1792 a igualdade entre brancos e affranchis e enviou 6 mil soldados para tentar conter a revolta; em agosto de 1793, Léger-Felicité Sonthonax, comandante das tropas francesas, abolicionista e jacobino, enviado para garantir a efetivação do decreto de março do ano anterior, aboliu a escravidão nos territórios já sob seu controle; a Convenção francesa estendeu a abolição a todas as colônias francesas em fevereiro de 1794. Era preciso seduzir os escravos, pois a guerra iniciada em 1793 contra a Inglaterra levara os realistas a acordar a instauração do domínio inglês na colônia em troca de seu apoio à invasão britânica, e a Espanha, controladora da outra metade da ilha de São Domingos, aproveitara o momento para atacar a colônia francesa.

A princípio os espanhóis contaram com o apoio das milícias de escravizados em rebelião, mas após a confirmação da abolição Toussaint L’Ouverture, um dos chefes militares dos negros que até então lutara lado a lado com os espanhóis, passou-se para o lado dos franceses republicanos. Vencendo antigos aliados que seguiram ao lado dos espanhóis – como Jean François Papillon e Georges Biassou – L’Ouverture, liberto autodidata e exímio estrategista, organizou a libertação do norte de São Domingos através do uso de tropas rigidamente disciplinadas (ao contrário das demais tropas, praticamente milícias). Tendo expulsado os ingleses da ilha em 1798, foi nomeado por Sonthonax comandante-em-chefe das tropas da ilha; isto, e a instigação do conde de Hédouville (novo governador da colônia), levaram-no em 1799 a lutar com André Rigaud – chefe militar affranchi responsável pelo comando das tropas que libertaram o sul da ilha – pelo domínio das tropas. Com a vitória sobre os espanhóis em 1801, as tropas de L’Ouverture dominaram a ilha de São Domingos inteira (tanto a parte francesa quanto a espanhola).

Toussaint L’Ouverture, agora senhor de facto de São Domingos e inspirado – também – pela Declaração dos Direitos do Homem, ordenou a preparação de uma constituição na qual assumia o cargo de presidente vitalício do Haiti. Foi capturado pelos franceses numa segunda guerra com os negros rebeldes, levado à França e morto; seus sucessores, como Jean Jacques Dessalines e Alexandre Pétion, conseguiram vencer a guerra, mas o processo de lutas, além de garantir a libertação dos negros escravizados e a independência do Haiti, resultou na consolidação de uma elite affranchie no poder: dentre os que restaram na ilha (latifundiários e realistas fugiram para Cuba, Flórida e outras colônias espanholas) eram os únicos habituados com a cultura ocidental e o trato com a economia e a administração (muitos eram já grandes comerciantes), e seu papel como lideranças carismáticas no processo revolucionário consolidou seu poder junto ao imaginário popular[19]. Posteriormente, as lideranças haitianas ofereceram apoio decisivo às tropas de Simão Bolívar em troca da promessa de libertação dos escravos na América espanhola. Muitos haitianos emigrados se envolveriam em levantes de escravos em outros países, como o da Costa Alemã (Luisiana, EUA, 1811) e o de Denmark Vesey (Charleston, Carolina do Sul, EUA, 1822). As notícias do levante – e de outras revoltas – espraiaram-se pela boca dos marinheiros, “proletários do mar” cujo duríssimo regime de trabalho quase os co-irmanava aos escravizados em rebelião[20].

No Brasil de inícios do século XIX, Salvador, por exemplo, estava praticamente cercada por engenhos de açúcar – cujas senzalas estavam apinhadas de africanos escravizados – e por quilombos[21]. Além da rebeldia dos africanos, as inumeráveis ações cotidianas de resistência dos crioulos – fugas, furtos, sabotagem, fingimento de doenças, envenenamentos, etc. – se não pretendiam destruir a dominação da elite branca, visavam fazer de sua vida um verdadeiro inferno[22]. Tanto os libertos quanto os brancos daqui conheciam, ao menos através de rumores e boatos, os acontecimentos do Haiti, e é provável que muitos escravos também os conhecessem[23]. Some-se a isso o fato de os escravos de ganho[24] e os libertos formarem uma rede social vasta o suficiente para alcançar não apenas a cidade de Salvador, mas também outras cidades do interior da Bahia (mesmo até Sergipe, província vizinha), e temos uma situação prática de cerco sobre a elite branca. São estes escravos de ganho, estes libertos e, parcialmente, os escravos dos engenhos do Recôncavo que farão do ciclo de rebeliões escravas iniciado em 1807 os primeiros passos na construção da Revolta dos Malês (janeiro de 1835).

Nesta última, temida e comentada em todo o país mesmo décadas após seu esmagamento, os mal-armados negros – especialmente libertos muçulmanos – tiveram o poder nas mãos por algumas horas em Salvador e foram derrotados por forças infinitamente superiores[25]. Seu projeto político (pelo que se pode apreender dos autos da repressão à revolta): “extinção dos homens de cor branca, e parda, a destruição da Constituição e do Governo, a perda de nossas [dos brancos] propriedades e incêndio das Estações públicas, a profanação de nossas imagens [católicas], o incêndio de nossos Templos, e de todos os monumentos de nosso esplendor, e glória”[26]. Entre os rebeldes, e também entre os escravos de ganho e libertos, uma elite muçulmana escravizada – como Manoel Calafate, Pacífico Licutan, Ahuna, Luís Sanim, Elesbão do Carmo, Gaspar, Lobão Machado, Mala Mubakar e outros – lia e escrevia em árabe quando muitos de seus senhores eram totalmente analfabetos[27]. Não é difícil imaginar que seria esta elite muçulmana a tentar consolidar-se no poder e transigir com o restante da população negra no caso de uma eventual vitória da rebelião, pois mesmo sendo minoritários já haviam estabelecido alianças bastante sólidas com os iorubá, sólidas ao ponto de os costumes religiosos começarem a misturar-se[28].

O medo na origem do retorno

O resultado imediato deste novo ciclo de rebeliões negras frente aos colonizadores europeus e seus descendentes só poderia ser um: medo, terror, pânico, ódio e histeria, tudo junto num só pacote.

No Brasil, a Revolta dos Malês leva à criação da Lei nº 9, de 13 de maio de 1835 (que regulamentava a deportação de africanos libertos), e da Lei nº 14, de 2 de junho do mesmo ano (que regulamentava duramente o trabalho dos libertos). E não só isso: espancamentos e assassinatos de negros tornaram-se rotina, ao ponto de o próprio chefe de polícia, Francisco Gonçalves Martins, expressar preocupação[29]. Uma resolução da Assembleia Provincial da Bahia dava o tom: “O espírito de rebelião e despeito que os libertos africanos acabam de manifestar neste país, requer imperiosamente que tratemos dos meios de restituí-los à sua pátria”[30]. Com o declínio do tráfico negreiro e o impulso dado à economia do Rio de Janeiro e de São Paulo pelo desenvolvimento da monocultura do café, grandes levas de libertos e cativos migraram da Bahia para lá – resultado: o medo mudou de lugar com os negros, mas permaneceu como tônica do trato com eles até a abolição da escravatura em 1888[31].

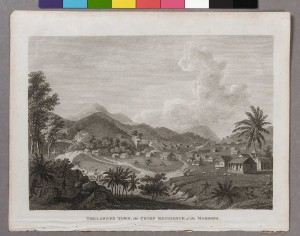

Na América do Norte, ainda sob o impacto das contradições do processo independentista, 3 mil legalistas negros foram transferidos para a Nova Escócia; eram antigos soldados que lutaram ao lado dos britânicos em troca de sua libertação. Outros 4 mil destes legalistas negros foram transferidos para Londres, unindo-se aos “pobres negros” para formar uma população de indigentes; 2.500 negros cativos foram forçados a acompanhar seus senhores britânicos em fuga. “Filantropos” britânicos pensaram então numa solução inovadora: criar para eles uma colônia negra na África. Inaugurava-se o movimento back to Africa, que floresceria entre o final do século XVIII e meados do século XIX e teria efeitos duradouros no imaginário dos movimentos negros internacionais.

NOTAS

[1]: “Senegal offers land to haitians”. BBC World News, 17 jan. 2010. Disponível em http://news.bbc.co.uk/2/hi/8463921.stm

[2]: “Senegal oferece terra para ‘retorno’ de haitianos à África”. Terra, 17 jan. 2010. Disponível em http://noticias.terra.com.br/mundo/noticias/0,,OI4210209-EI14687,00-Senegal+oferece+terra+para+retorno+de+haitianos+a+Africa.html.

[3]: “Senegal propõe criação de Estado africano para haitianos”. Folha Online. 18 jan. 2010. Disponível em http://www1.folha.uol.com.br/folha/mundo/ult94u681016.shtml

[4]: Após terremoto, Senegal oferece terras para haitianos”. Folha Online. 16 jan. 2010. Disponível em http://www1.folha.uol.com.br/folha/mundo/ult94u680472.shtml

[5]: Senegal: president Wade rethinks aid to Haiti”. Radio Netherlands Worldwide. 19 jan. 2010. Disponível em http://www.rnw.nl/africa/article/senegal-president-wade-rethinks-aid-haiti

[6]: Palavra em idioma swahili geralmente usada para referir-se à tragédia da escravização de africanos, aos horrores do tráfico de escravos e à extorsão dos recursos naturais do continente por europeus; significa “desastre”, “ocorrência terrível” ou “grande tragédia”.

[7]: Dualidade derivada do título do livro de Celia Maria Marinho de Azevedo (Onda negra, medo branco: o negro no imaginário das elites no século XIX. 2ª ed. São Paulo: Annablume, 2004).

[8]: Central Intelligence Agency (CIA). The World Factbook. Disponível em https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/.

[9]: Elisa Larkin Nascimento. “Lutas africanas no mundo e nas Américas”. Em: Elisa Larkin Nascimento (org.) A matriz africana no mundo. São Paulo: Selo Negro, 2008, p. 145.

[10]: Idem, p. 147.

[11]: Idem, p. 145.

[12]: Idem, p. 146.

[13]: Idem, pp. 144-146.

[14]: João José Reis e Flávio dos Santos Gomes (org.). Liberdade por um fio: história dos quilombos no Brasil. São Paulo: Companhia das Letras, 1996.

[15]: João José Reis. “Ameaça negra”. Revista de História da Biblioteca Nacional, ano 3, nº 27, pp. 18-23.

[16]: Idem, p. 22-23.

[17]: Bob Corbett. “The haitian revolution of 1791-1803”. Disponível em http://www.footnote.com/page/1441_the_haitian_revolution_of_17911803/. Não foram poucos os levantes escravos nos quais os descendentes de africanos nascidos no país para onde seus pais foram levados à força (criollos, mulatos, affranchis etc.) colocaram-se ao lado dos senhores e sofreram a fúria dos africanos “natos”. Um exemplo clássico é o da Revolta de Berbice, cuja derrota pode ser atribuída – dentre outros fatores – às diferenças entre crioulos e africanos, que levou ao isolamento destes últimos entre os negros; os crioulos preferiam a convivência com os brancos (permeadas por sabotagens, envenenamentos etc.) à rebelião. Cf. Odeen Ishmael. The Guyana story (from earliest times to independence). GNI Publications, 2005. Disponível em http://www.guyana.org/features/guyanastory/guyana_story.html

[18]: Corbett, ob. cit.

[19]: C. L. R. James. Os jacobinos negros: Toussaint L’Ouverture e a revolução de São Domingos. Trad. Afonso Teixeira Filho. São Paulo: Boitempo. 2000; John Reily Beard. Toussaint L’Ouverture: a biography and autobiography. Boston: James Redpath, 1863 (disponível em http://docsouth.unc.edu/neh/beard63/beard63.html; Marcus Rainsford. An historical account of the black empire of Hayti. Londres: Albion, 1805 (disponível em http://books.google.com.hk/).

[20]: Peter Linebaugh e Marcus Rediker. A hidra de muitas cabeças: marinheiros, escravos, plebeus e a história oculta do Atlântico revolucionário. São Paulo: Companhia das Letras, 2008.

[21]: João José Reis. “Recôncavo rebelde: revoltas escravas nos engenhos baianos”. Afro-Ásia. Salvador: UFBA/CEAO, n. 15, p. 101, 1992.

[22]: João José Reis e Eduardo Silva. Negociação e conflito: a resistência negra no Brasil escravista. São Paulo: Cia das Letras, 1989.

[23]: Luiz Mott. “A revolução dos negros do Haiti e do Brasil“, História: Questões e Debates, vol. 3, nº 4, jun. 1982, pp. 55-63; Carlos Eugênio Líbano Soares e Flávio dos Santos Gomes. “Sedições, haitianismo e conexões no Brasil: outras margens do Atlântico negro”. Novos Estudos CEBRAP, n. 63, julho de 2002, pp. 131-144.

[24]: O escravo de ganho era um “escravo que trabalhava fora da casa do seu proprietário, como jornaleiro. Vendia nos mercados ou ruas da cidade água, frangos, comidas e doces, louças, perfumes, tecidos e bagatelas, ou, eventualmente, agenciava prostitutas. Esses escravos, com algumas exceções, andavam pelas ruas sem o controle direto dos seus senhores. Eram acompanhados pelos seus senhores os vendedores de pratarias, de sedas e de pão. Outra profissão ambulante para um negro escravo de ganho era a de barbeiro. Eram também carregadores de cadeirinhas, de barracas, de sacas de café etc. Enquanto esperavam que alguém alugasse seus serviços, trançavam chapéus e esteiras, vassouras de piaçava, enfiavam rosários de coquinhos, faziam correntes de arame para prender papagaios, pulseiras de couro etc., e assim conseguiam algum dinheiro que juntavam para comprar sua alforria. O escravo de ganho entregava ao seu proprietário uma quantia fixa, freqüentemente uma vez por semana, e em geral tinha de prover seu próprio sustento. Era possível também o arranjo pelo qual o pagamento era entregue integralmente ao senhor, que então ficava obrigado a sustentar o escravo. Segundo Manuela Carneiro da Cunha, parece que os negros de ganho foram aqueles que tiveram maiores oportunidades de comprar sua liberdade. Além da possibilidade de fazer trabalhos extras, de esconder os seus ganhos reais, podiam construir relações de solidariedade com os membros do seu ‘canto’”. (Clóvis Moura. Dicionário da escravidão negra no Brasil. São Paulo: EdUSP, 2004, p. 150.)

[25]: João José Reis. Rebelião escrava no Brasil: a história do Levante dos Malês (1835). São Paulo: Brasiliense, 1986.

[26]: Idem, p. 248.

[27]: Idem, pp. 110-135.

[28]: Sobre a aliança entre os sacerdotes de Ifá e os alufás muçulmanos, urdida desde a África, diz João José Reis: “Os filhos de orixá reservam um lugar especial para os filhos de Alá em sua mitologia. Consideravam-nos pessoas pertencentes ao lado dos orixás brancos (funfus), especialmente o grande Orisalá (Oxalá na Bahia). A cor branca do abadá e o uso pelos muçulmanos da água em cerimônias públicas e rituais diários (…) representam signos de parentesco simbólico com Oxalá. (…) Através destas conexões simbólicas os sacerdotes de Ifá, o orixá divinador, passaram a identificar os muçulmanos na África como filhos de Oxalá. Encaminhavam aos alufás pessoas que os procuravam mas cujos problemas lhes pareciam mais adequados à sabedoria islâmica. Tornou-se comum que os babalaôs, como são chamados esses sacerdotes iorubás, orientassem pessoas a se iniciarem no islã porque assim aconselhavam os jogos divinatórios de Ifá. (…) A incorporação de elementos do islã pela religião iorubá representa mais um exemplo da reconhecida plasticidade e tolerância desta. Mas a reserva de um lugar fraterno para os muçulmanos no universo dos orixás não significou apenas uma generosidade desinteressada. A questão de poder esteve em jogo. (…) o babalaô na verdade incorporou poder ao incorporar o islã a seu sistema divinatório, pois lançou uma proposta de aliança com uma religião bem sucedida, que se tornava cada vez mais popular entre os iorubás. O divinador passou a ter voz de autoridade em dois sistemas religiosos diversos. Tornou-se um auxiliar de grande valia na divulgação do islã, um aliado mesmo, ao mesmo tempo que fortalecia a religião do orixás. Eis uma brilhante lição de política! (…) A travessia do Atlântico, supomos, não apagou de todo essa antiga aliança.” (Idem, pp. 152-154.)

[29]: Idem, p. 235.

[30]: João José Reis, apud Mônica Lima e Souza. Entre margens: o retorno à África de libertos no Brasil 1830-1870. Tese de doutorado apresentada no Programa de Pós-Graduação em História da Universidade Federal Fluminense. Rio de Janeiro, 2008, p. 106.

[31]: Celia Maria Marinho de Azevedo, ob. cit.

[Veja aqui a segunda parte desta série de artigos.]

Olá,

Muito interessante o resgate apresentado por esse primeiro artigo da série.

De fato, é fundamental resgatar o emaranhado de interesses, relações de poder e lutas que permearam as questões nacionais e de colonização.

Por fim, e ansioso pela continuação dessa contribuição do texto, o final do presente texto nos dá a sensação de que o movimento de “volta à África” não se parece, nem um pouco, com um desejo espontâneo de “retorno às origens” – se trata, isso sim, de uma questão histórica e política de importante contextualização para o entendimento dos movimentos atuais que buscam fortalecer a memória das lutas contra a escravidão.

Abraços – e parabéns pelo artigo.

gostei muito deste site as materias sobre os escravos negras nas americas do sul e queria saber estes escravos era das origens do reino do kongo ?

Lucau, a origem dos escravos que vieram para as Américas é muito variada, mas é certo que muitos hajam sido sequestrados no Império do Kongo para serem transportados através do Atlântico e forçados ao trabalho. Basta ver, por exemplo, que “nkisi” era a palavra que designava a nobreza na língua kikongo, e que ela é bastante próxima de “inquice”, que se usa até hoje no candomblé bantu (o kikongo é uma língua bantu) para designar o pai-de-santo (tata-de-inquice) ou a mãe-de-santo (mameto-de-inquice). Por outro lado, não posso deixar de lembrar que “escravo” e “prisioneiro de guerra” eram situações expressas pela mesma palavra na língua kikongo, e que europeus traficantes de escravos nos primeiros séculos do tráfico escravista raramente entravam África adentro por medo de doenças e pela dura resistência dos povos de lá. O Império do Kongo — ou, melhor dizendo, os representantes do mani kabunga (“senhor”, o rei) — era quem ia ao interior em lutas expansionistas que, quando vencidas, além dos novos territórios rendia “prisioneiros de guerra”, “escravos” repassados em parte aos europeus, em outra parte retidos no próprio Império do Kongo para compor a guarda do mani kabunga ou trabalhar. Situações semelhantes aconteceram também no Império de Oyó, no Império Kong, no Império do Benim, no Reino de Fouta Djallon, no Reino de Fouta Tooro, no Reino de Koya, no Império Bambara, no Reino de Khasso, no Império Kaabu, na Confederação Ashanti, no Reino de Daomé, na Confederação Aro… Estes prisioneiros de guerra seriam vendidos de qualquer modo, não importando se os compradores fossem ou não europeus, pois tratava-se de um hábito não manter qualquer tipo de lealdade ou solidariedade grupal ou política com prisioneiros de outras etnias. Recomendo dar uma olhada na História Geral da África ( http://www.unesco.org/new/pt/brasilia/about-this-office/single-view/news/general_history_of_africa_collection_in_portuguese-1/ ) para maiores detalhes sobre a questão.