Por Passa Palavra

A política brasileira entrou em estado de alerta: as tensões entre o núcleo duro presidencial e os chefes das demais instituições do Estado subiram de tom mais uma vez. Em meio a disputas entre o Executivo e o Legislativo pelo controle de R$ 30 bilhões do orçamento de 2021, o chefe do Gabinete de Segurança Institucional (GSI) e aliado de primeira hora do presidente Bolsonaro, general Augusto Heleno, comentou, com seu habitual destempero: “Não podemos aceitar esses caras chantageando a gente. Foda-se.” A declaração do general, captada num vídeo de divulgação de ato oficial, foi duramente criticada pelos presidentes da Câmara dos Deputados e do Senado Federal — e o general não se retratou, tratando o caso como “mais um lamentável episódio de invasão de privacidade” e atacando ainda outra vez os parlamentares e suas “insaciáveis reivindicações […] por fatias do orçamento impositivo”. Ativistas de direita e extrema-direita, entre os quais a deputada bolsonarista Bia Kicis, aproveitaram que desde janeiro vinha sendo construída uma nova manifestação “domingueira” prevista para o dia 15 de março — data das primeiras manifestações a favor do impedimento de Dilma Rousseff, cinco anos atrás — e vincularam-na de imediato a esta sequência de eventos, tratando-a agora como ato “em defesa do presidente Bolsonaro” — embora setores mais radicais do bolsonarismo escancarem o real conteúdo da manifestação, voltando-a contra o Congresso e o Supremo Tribunal Federal (STF). Certos organizadores do ato já contam com o apoio financeiro do investidor Otavio Fakhoury; outros buscam também o apoio de notórios bolsonaristas como Luciano Hang (dono da varejista Havan) e Winston Ling (executivo da Petropar que aproximou Bolsonaro e Paulo Guedes em 2018). Aproveitando a oportunidade, bolsonaristas engajados na fundação da Aliança pelo Brasil aproveitarão as manifestações para coletar assinaturas pelo registro do partido do presidente no Tribunal Superior Eleitoral (TSE), que já rejeitou 11.094 assinaturas. Para concorrer esse ano o partido precisaria de quase 500 mil adesões, mas só alcançou 0,6% desse montante.

Ato contínuo, Jair Bolsonaro compartilhou não apenas um, mas dois vídeos convocando a população para a manifestação. O presidente e sua nova “canelada” — como ele se refere às próprias gafes, talvez ignorando, como de hábito, o significado do termo — foram criticados em termos cada vez mais duros por ministros do STF, lideranças políticas da esquerda, do centro-esquerda, do “Centrão”, pelo presidente da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB) e por ex-apoiadores do presidente; parlamentares bolsonaristas, por sua vez, não somente isentam o presidente de responsabilidade como também afirmam que participarão dos atos previstos. Um deles, inclusive, disse, em tom de ameaça: “Não subestimem os homens de botões dourados. O Planalto e os militares nunca estiveram tão infusos no poder como agora. Nós estamos, eles são!”

Instado a manifestar-se sobre a polêmica, o presidente primeiro tuitou sem desculpar-se, depois manteve silêncio, mas não tardou a contra-atacar nos termos beligerantes de sempre, mirando a imprensa. Já o general vice-presidente, Hamilton Mourão, apressou-se em dizer: “Não autorizei o uso de minha imagem por ninguém. Quanto aos protestos, fazem parte da vida democrática e temos de conviver com eles”. Seguiu nisso a linha apaziguadora do general deputado Roberto Peternelli, cuja imagem também foi usada em algumas convocatórias — também sem sua autorização, diz ele.

Confuso? Sim. É tudo isso alguma novidade? Não. Este é o “novo normal” da política no Brasil desde que Jair Bolsonaro foi alçado à presidência pelo voto popular, naquela que foi a mais acirrada eleição da história brasileira recente. Semana sim, semana não, aparece uma nova “canelada” — seja do presidente em pessoa, seja de algum dos seus ministros, seja de algum agente em cargo de confiança. A cada novo acinte, aparece alguém a dizer: “passaram dos limites!” — e na semana seguinte, os “limites” da semana anterior são ultrapassados. Cansa. Essa dinâmica mantém a oposição num estado de permanente histeria, mobilizada menos por sua pauta própria e mais pelos acintes da semana — e provoca desânimo e desalento. Ao mesmo tempo, muitos aparecem com fórmulas prontas do que seria a solução imediata.

Neste panorama, é fundamental, antes de mais nada, olhar para o cenário e fazer perguntas. A principal delas, a que nos ajuda a limpar o meio de campo: para onde vamos?

1.

A verborreia contra o Congresso pode ser pura bravata, um recurso para impor pautas aos parlamentares quando, na negociação cotidiana, o presidente e seus ministros mostram-se pouco capazes de seguir o jogo político, de negociar segundo o que o presidente chama de “velha política” — e acabam cedendo aqui e ali para ter projetos aprovados. Se a “democracia por agressão” é um método deste governo — método que alguns associam, inclusive, a um “exercício direto da democracia” —, fortalece-se a cada nova crise institucional o entendimento de que ele está testando os limites do relacionamento entre Executivo, Legislativo e Judiciário para ver até onde consegue esticar a corda. Mas quando vem a público que o presidente está divulgando e incentivando manifestações contra o Congresso a coisa parece mudar de figura, ou ao menos de escala. Parte dos jornalistas, das esquerdas e dos setores progressistas aponta que o presidente comete crime de responsabilidade e por isso deveria sofrer impeachment.

A única coisa que se aproveita deste clima de tensionamento é o escancaramento das agendas.

2.

Pela oposição, preocupada como está com as eleições de 2020 e de 2022, a agenda é seguir construindo a imagem de Bolsonaro e seus asseclas como, no mínimo, a de gente inepta para governar.

Em seu 7º congresso, em novembro de 2019, o PT acenou com a possibilidade de talvez, quem sabe, cogitar a hipótese de abrir o debate sobre um provável impedimento de Bolsonaro, se for o caso. Meses antes do congresso, entretanto, Lula, estrategista-mor, deu o tom: “Bolsonaro foi eleito pelas regras do jogo que o PT aceitou e […] por isso não deve defender o impeachment […] Não pode fazer com adversário o que Aécio fez com Dilma”.

Ciro Gomes, coronel pedetista que durante as eleições de 2018 disputou ferrenhamente os votos do eleitorado “nem-nem”, também já se manifestou contra um eventual impedimento do presidente: “Quem falar ‘fora Bolsonaro’ não conta comigo”.

PSOL? Ora, a extrema-esquerda parlamentar, pela voz de seu presidente Juliano Medeiros, avaliou em maio de 2019 que “não é hora de tomarmos nenhuma iniciativa neste sentido [do impedimento]. O terreno é o da luta política com mobilizações e ações conjuntas no Congresso”.

Por quê? Observando de fora, podemos apenas levantar hipóteses.

A primeira: o impedimento cairia bem para Bolsonaro. O evento o transformaria numa espécie de “mártir” e servir-lhe-ia de munição para as campanhas eleitorais de 2020 e 2022. A esquerda, ao menos, sabe disso — porque foi com esta carta que sustentou dois anos de oposição em seguida ao impedimento de Dilma Rousseff, garantindo assim uma narrativa capaz de construir uma nova legitimidade frente aos fatos de doze anos de governo. Há, sim, parlamentares que eventualmente levantam a voz para pedir um “basta!” ao regime de “democracia por agressão”; há, inclusive, parlamentares que estudam, estudam e estudam propor o impedimento do presidente — mas, na hora H, recuam. Mesmo quando cresce a cobrança feita a Rodrigo Maia e Davi Alcolumbre quanto a alguma posição, há “realistas” de esquerda e direita a dizer, nos bastidores: “é necessário esperar um desgaste maior do governo antes de qualquer tentativa para reduzir o poder de Jair Bolsonaro. Uma ação como um pedido de impeachment poderia ser ‘um tiro no pé’, capaz de fortalecer a imagem do presidente”.

A segunda: a oposição — de esquerda, centro ou direita — sabe que tirar Bolsonaro e colocar Mourão no lugar pode ser inclusive pior, por vários motivos. O Congresso, hoje, apoia majoritariamente a agenda de reformas defendida pelo governo; pouco importa se “bolsonaristas” ou “Centrão”, a toada quanto a estes assuntos é a mesma, e o impedimento de Bolsonaro não implicaria em qualquer virada na correlação de forças congressual. Adicionalmente, Mourão, comparado a Bolsonaro, é um gentleman. É bem assessorado em suas relações públicas e institucionais e, mais uma vez comparado a Bolsonaro, poderia exercer um arremedo de “diplomacia institucional” — estribada na caserna, mas capaz de manter as aparências. Além disso, o número de militares em postos ministeriais e de segundo escalão é inédito desde a ditadura, e a troca de Bolsonaro por Mourão poderia, inclusive, agradar às Forças Armadas.

Neste cenário, a oposição marca passo. Entrincheira-se. Não avança. Articula-se apenas para denunciar o governo em redes sociais, ou marcar atos sob bandeiras genéricas. Defende bandeiras como “pela educação” em manifestações isoladas, sem propor qualquer agenda ampla de mobilização ou algo concreto que implique a melhoria das condições de vida dos trabalhadores — ainda assim, e contraditoriamente, essas têm sido as mobilizações de maior relevo pautadas pelos que pretendem se opor a Bolsonaro. A mobilização parece passar por dentro de estruturas burocratizadas, costuradas para diminuir a ação autônoma das bases, ao mesmo tempo em que entendem que construir uma luta conjunta é compor uma lista de pautas — cada organização traz a sua — e fazer um grande comício em que as lideranças falem. Eventualmente, para dar um ar radicalizado, resolvem fechar algumas rodovias nos dias desses atos, com a queima de pneus, uma vez que não há pessoas mobilizadas o suficiente para fechá-las de outro jeito.

Por isto, parece evidente que a tática da oposição é queimar Bolsonaro em fogo lento, criar uma avalanche de fatos (e factoides) para usar nas eleições de 2020 e 2022 e tentar sepultar eleitoralmente o bolsonarismo – o que não significa, de modo algum, sepultar as tendências sociais mais profundas de onde ele se origina. Não é de espantar, portanto, que os descontentes com este verdadeiro pântano em que a esquerda se enfiou, ao buscar alguma “alternativa radical”, terminem procurando refúgio em grupúsculos aferrados a um neostalinismo retórico, que não raro flerta com o duginismo.

Seria possível, neste cenário, organizarmo-nos de modo diferente? Quais pautas agregariam mais pessoas?

3.

Pelo lado da direita e da extrema-direita, há muito mais complexidade além do biombo do “bolsonarismo”, confluência conjuntural de interesses muito diversos: dos capitalistas mais severamente afetados pela recessão de 2014-2016; de militares,milicianos e policiais; de conservadores de todos os matizes; de setores majoritários do protestantismo que capturaram as redes de solidariedade e apoio mútuo da classe trabalhadora; de burocratas cuja ascensão foi sendo bloqueada nos governos petistas; dos “lavajatistas” idólatras de Sérgio Moro; enfim, uma salada indigesta.

Todos foram sendo unidos pelo acirramento da luta de classes entre 2011 e 2013 e pela crise recessiva de 2014-2016. Bolsonaro apareceu-lhes como uma solução improvisada para tentar o “pulo do gato” contra a esquerda, contra os trabalhadores, “contra tudo e contra todos” —- mas não se espere destes setores qualquer unidade programática, ou mesmo pragmática, além de temas muito gerais como o antiesquerdismo genérico, a pauta anticorrupção e a ofensiva desabrida contra direitos econômicos, sociais e ambientais. No atual contexto, podem inclusive dar-se ao luxo de serem contra a esquerda e contra os trabalhadores e brigar entre si — como mostra a rixa entre Bolsonaro, Witzel e Dória. Quem não entende que a direita pode brigar entre si tanto ou mais que a esquerda, de quem se diz ser “unida somente na prisão”, não entendeu da missa a metade.

Existem, sim, setores descontentes com a moleza de Bolsonaro com os “esquerdistas” que “ainda estão no governo”. É como se, na falta de um movimento político “orgânico”, fosse necessário a estes setores usar o Estado como seu sucedâneo. Mas estes setores, além de minoritários, andam cada vez mais isolados.

Ora, por um lado pode admitir-se que a mobilização bolsonarista de deslegitimação das instituições esteja inserida numa estratégia de centralização do poder e radicalização do governo de forma a que se abra caminho para transição de regime. Por outro lado, pode se entender as manifestações, como a convocada para o próximo dia 15 de março, como um aceno para as bases mais radicalizadas do bolsonarismo, que assim se mantêm mobilizadas e identificadas com a figura do presidente.

Caberia então aos trabalhadores se mobilizar para defender o Congresso de ataques? Parece difícil essa missão, uma vez que poucos são os trabalhadores que veem aquele espaço como favorável à defesa de seus interesses — e nisso, como em tantas outras coisas, os céticos estão cobertos de razão. Aliás, este é mais um “momento Lênin” do bolsonarismo: ao direcionar os ataques ao Congresso, este campo político sabe que canaliza a revolta difusa e atomizada dos trabalhadores para uma instituição já bastante desgastada, dificilmente defensável por quem quer que seja.

Que fazer, neste contexto, quanto às “instituições democráticas” ameaçadas pelo bolsonarismo? Já dizia o velho Victor Serge que toda “liberdade democrática” que crie oportunidades e brechas para a organização dos trabalhadores deve ser defendida — mas a que custo? É cabível, neste cenário, fazer uma “frente” para defender as instituições, como quer a oposição de esquerda? Com quem? Não entenderam ainda o pântano em que o bolsonarismo os lançou?

4.

A base de apoio mais sólida do bolsonarismo parecem ser as milícias. As mais barulhentas, porém menos poderosas, são as virtuais, que divulgam pautas bolsonaristas, atacam cada nova divergência que aparece no movimento buscando ostracizar ex-aliados, propagandeiam ataques contra os inimigos escolhidos. Sua função: manter a oposição num permanente estado de histeria, ao mesmo tempo em que formam uma unidade pela ação em torno da defesa de Bolsonaro, que seria alguém “como eles”. Alinham-se com esse objetivo, também, os constantes ataques presidenciais a jornalistas de veículos reputados como opositores — pois aqueles simpáticos ao bolsonarismo, como SBT, Band, Record e RedeTV vivem dias de glória com o caudal de verbas publicitárias. A cada nova reportagem escrita em tom crítico ao governo, as milícias digitais orquestram ataques aos jornalistas responsáveis — incluindo até a mais rasteira misoginia. A estratégia funciona para unificar as massas bolsonaristas em torno do combate a um inimigo difuso: o “esquerdismo”, o “comunismo”, o “petismo”, o “globalismo”, tanto faz.

Mas a base de apoio que tem mais recursos é formada pelas organizações mafiosas compostas por policiais e ex-policiais, que controlam extensões territoriais cada vez mais amplas no Rio de Janeiro e com uma tendência à expansão nacional. Essas organizações regulam nesse espaço a entrada e saída de trabalhadores — já que são donas das linhas de transporte —, o acesso aos serviços públicos de saúde, o acesso ao gás de cozinha e ao entretenimento. Sua ligação com o bolsonarismo é histórica e se acumularam discursos de Bolsonaro enquanto parlamentar defendendo essas organizações, além do vínculo objetivo de parentes de milicianos empregados nos gabinetes da família.

Os recentes motins policiais, embora aproveitados e recebidos de braços abertos pelo bolsonarismo, não parecem ser, ao contrário do que insinuam alguns acadêmicos, uma estratégia de caso pensado para desestabilizar governadores estaduais filiados a partidos da oposição ao presidente. Há estados não governados pela oposição onde se vê aumento da pressão salarial das polícias — caso de Santa Catarina, governada pelo PSL, e de Minas Gerais, governada pelo Novo. Mesmo se a referência for apenas à Bahia e ao Ceará, é falho o entendimento, pois o quadro de mobilização na Bahia é muitíssimo anterior ao fenômeno do bolsonarismo, e chama muito a atenção, neste particular, o fato de ter sido o deputado soldado Prisco, liderança do “sindicalismo policial militar” baiano, quem tenha aparecido no Fantástico como porta-voz dos policiais amotinados no Ceará, em vez de algum policial cearense. Ao mesmo tempo, não é desprezível que os recentes motins aconteçam em meio aos conflitos entre o presidente e governadores, dando mais força ao presidente nas disputas em torno do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS) incidente sobre os combustíveis — pauta que afeta diretamente os caminhoneiros, outra base bolsonarista.

A versão “conspirativa” dos motins policiais também passa o trator — ou mesmo a retroescavadeira — sobre a forte relação do governador petista baiano, Rui Costa, com a polícia militar daquele estado, que se desdobra também em uma política de militarização de escolas públicas; diz pouco, ainda, sobre as enormes suspeitas de uma “parceria” entre as polícias do Rio de Janeiro e da Bahia na execução do líder do Escritório do Crime, o miliciano carioca Adriano da Nóbrega. O fenômeno do “sindicalismo policial militar” tangencia as milícias, mas seguramente ultrapassa o jogo entre situação e oposição. Esta base policial leva a diversas comparações internacionais, mas o que cabe destacar é que existe uma rede com acesso nacional amplo capaz de tomar o controle, ao menos parcial, de diferentes cidades.

Como se opor a essas milícias? A formação de milícias virtuais de esquerda para atacar, expor e linchar pessoas não parece ser uma forma eficaz de avançar na construção do que a esquerda alega defender. Já o armamento da população para retomar em armas os domínios territoriais das máfias fluminenses não deve ter eficácia e tampouco adesão, enquanto esperar do Estado uma solução institucional para esse problema é desconhecer que essas instituições também são o Estado. Ainda a tentativa de disputa dos rumos da mobilização de polícias ignora por completo o papel dos setores de segurança na formação do capitalismo, sempre voltado para a desarticulação das lutas dos trabalhadores. Se milícias não se combatem com flores, tampouco nos parece que demonstrações individuais de “valentia” — como avançar com uma retroescavadeira sobre um grupo de policiais amotinados — sirvam para outra coisa além da proliferação de “memes”.

5.

Desde o início do governo Bolsonaro muito se discute sobre o papel das Forças Armadas no Planalto. Primeiramente eram consideradas fiadores da moderação contra um grupo ideológico; depois, passaram a ser consideradas como escanteados das decisões centrais; agora, voltaram a ocupar um papel de grande relevância no governo, com a entrada de um militar com experiência ampla de comando de tropas em áreas urbanas para a Casa Civil. Isso não implica em adesão total das Forças Armadas ao governo: o comando do Exército, braço das Forças Armadas com maior presença nos ministérios e no governo federal como um todo, recomenda distanciar-se da imagem de Bolsonaro, ao mesmo tempo em que beneficia-se do verdadeiro quartel montado no palácio do Planalto pela pletora de oficiais da ativa e da reserva em postos ministeriais. Também é notável a baixa presença da Marinha no gabinete ministerial e a ausência da Aeronáutica no alto escalão do governo (o astronauta Marcos Pontes “corre por fora” e não está na cota de nenhum brigadeiro), o que certamente acirra as tensões internas. Por maiores que sejam as divergências sobre o bolsonarismo entre o alto oficialato, o grosso da tropa é reputada como “bolsonarista de raiz”.

Outra fonte de apoio do bolsonarismo são setores conservadores das igrejas neopentecostais. Há reflexos deste apoio na política internacional brasileira, como o apoio a Israel para agradar às ideias messiânicas de alguns grupos e a atribuição a pastores das relações com países africanos. Também reflete na redistribuição de verbas televisivas, com a priorização da TV Record (controlada pela Igreja Universal) em detrimento da Globo — a emissora, antes fustigada pela esquerda, é agora atacada também pela extrema-direita. Deveriam os trabalhadores se unir para defender a Globo?

Uma função importante das igrejas neopentecostais está na captura, cooptação e emulação — sob seu controle — das redes de solidariedade construídas por aquela fração da classe trabalhadora com baixo acesso às políticas de Estado e desprezada tanto pela esquerda identitária, quanto burocracia sindical. Dentro dessa perspectiva, os pastores terminam mostrando-se mesmo mais progressistas do que estes setores da esquerda, pois compreendem as ovelhas de seu rebanho como sujeitos de vida social complexa que aqueles a qualificá-los, pejorativamente, como “evangélicos”, “alienados” etc. São os primeiros, inclusive, a reconhecê-los como trabalhadores, pois costumam intermediar recolocações no mercado de trabalho.

As pautas articuladas pelos setores conservadores do neopentecostalismo reverberam mais naquilo que se convencionou chamar de “pautas de costumes”: mudanças em políticas públicas de combate ao HIV; a orientação do celibato como forma de combater a gravidez na adolescência; os constantes ataques à comunidade LGBTQI+. A resposta a tais ataques tem sido dupla. Parte da esquerda fala da misoginia e da homofobia dessas políticas e compreende que a melhor resposta é a afirmação de sua identidade, geralmente tachando de “estúpidos” e “inferiores” quem quer que defenda tais guinadas de política. Outra parte da esquerda afirma que é preciso disputar os evangélicos, criar núcleos evangélicos de esquerda, entre outras iniciativas. Essa visão marcadamente paternalista, ao demarcar em torno destes sujeitos a identidade exclusiva de “evangélicos”, reforçam-na naquilo que tem de pior e apagam qualquer outro aspecto de sua vida social — inclusive sua pertença à classe trabalhadora. Ao achar que somente é possível “afetá-los” através dessa tática equivocada, reforçam precisamente o que menos gostam — com a diferença, agora, de que estes evangélicos passariam a votar nos candidatos da esquerda. As duas táticas têm em comum trabalhar — como de hábito — em torno de identidades desconectadas do mundo do trabalho, não conseguindo sequer pautar a chamada “interseccionalidade das opressões” ou a busca de reconhecimento mútuo e solidariedade entre diferentes grupos de trabalhadores.

6.

A letargia econômica é sentida pelos trabalhadores dos mais variados estratos — porque é contra eles, como punição pelo acirramento da luta de classes no Brasil entre 2011 e 2013, que a letargia econômica se volta. Desde 2006 não foram criados, na economia brasileira, postos de trabalho com rendimento superior a dois salários mínimos; mesmo nestes, trabalhadores demitidos em meio à recessão de 2014-2016, quando voltam a ser contratados, recebem cerca de 10% menos que em sua contratação anterior. O elevado desemprego — 11,9% em 2019 – pressiona os que conseguem se manter em postos de trabalho com carteira assinada a aceitar piores condições de trabalho, diminuindo a capacidade de organização coletiva — pois esta é vista como um risco da iminente perda de emprego. Quem pensa assim prefere afastar ou mesmo isolar os que reclamam, pois deste modo se sentem mais seguros, por ilusória que seja tal segurança.

O alto desemprego também leva grande número de trabalhadores a procurar alternativas — fato verificado nos 38,4 milhões de pessoas que, no Brasil de 2019, trabalhavam na informalidade, o maior número desde 2016. O desemprego de longa duração já vinha crescendo, estimulando o desalento — e a depressão. Salta aos olhos, também, o crescente número de trabalhadores dependentes de aplicativos — especialmente de entregas e de transporte de passageiros — nas grandes cidades brasileiras.

Como a esquerda — aquela que pretende defender interesses da classe trabalhadora — tem respondido a esta situação? Principalmente pela denúncia da precariedade dessas relações de trabalho, com longas jornadas e nenhuma garantia. Estão errados? Não. Estão corretos? Também não.

Do ponto de vista dos trabalhadores, a mera denúncia faz pouco sentido: nos mecanismos da gig economy, no modelo da subsunção real da viração, regular as horas de trabalho pode resultar em rendimentos menores — coisa que qualquer trabalhador percebe sem muita análise. Alertar que a CLT está sendo desmontada também não tem se demonstrado uma alternativa muito potente quando menos da metade da população brasileira trabalha com carteira assinada — e a CLT, para os trabalhadores precarizados, parece menos uma carta de direitos a reivindicar do que um ideal distante.

Poucas são as tentativas de organizar esses trabalhadores. A dificuldade não vem de uma incompetência generalizada das forças de esquerda — embora a hipótese não esteja descartada — mas sobretudo de um contexto em que a sindicalização decresce a olhos vistos, e de uma relação de trabalho em que a coletividade, mesmo que essencial para o funcionamento dessas empresas, encontra-se mediada por plataformas virtuais que atomizam os trabalhadores e transferem a sua relação direta com colegas para uma relação mediada pela empresa.

Como podemos, enquanto trabalhadores, vencer a atomização e nos organizar nesse cenário? É certo que as solidariedades laborais e comunitárias não foram dissolvidas por completo — mas sua mediação pelos capitalistas é cada vez mais intensa. Como é possível estabelecer pontes — políticas, de solidariedade, quaisquer pontes — entre precarizados e celetistas? O problema, que apontamos há quase sete anos, persiste — e talvez esteja aqui, não nas bravatas governamentais, a chave para elucidar os dramas do presente e abrir caminhos para o futuro.

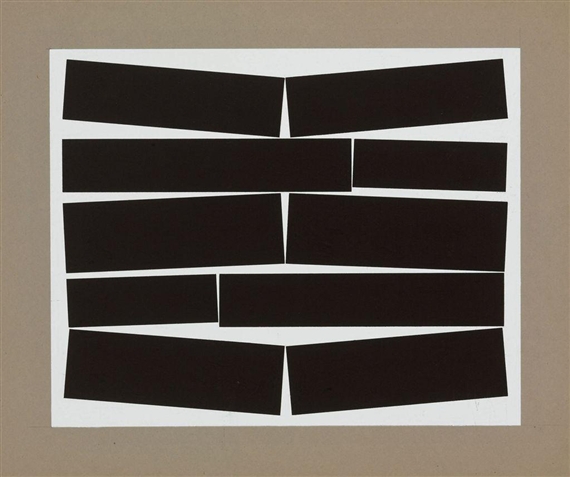

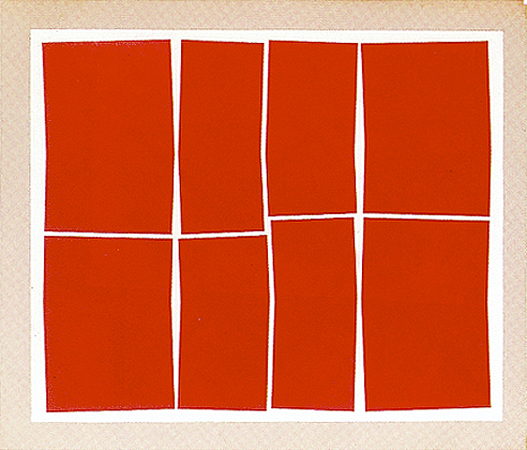

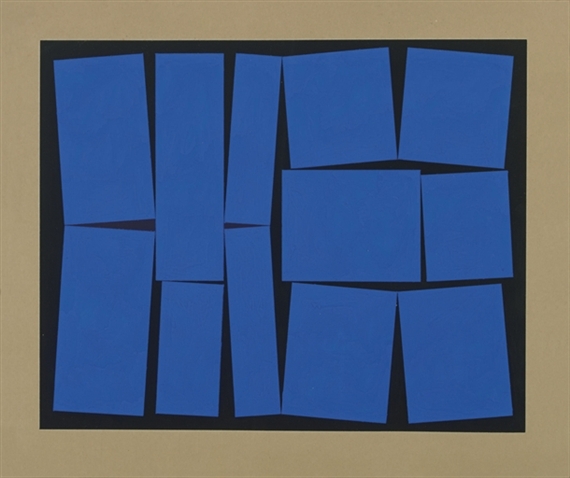

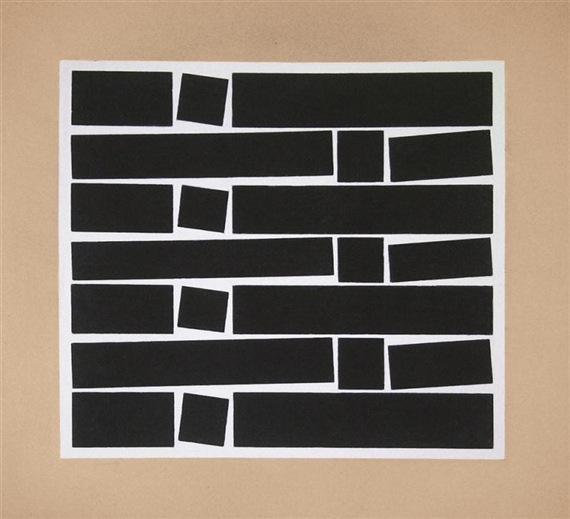

As obras que compõem a ilustração deste artigo são do artista brasileiro Hélio Oiticica

Não são poucas as vezes que tenho profundos desacordos com as análises e linha política de vocês, mas continuo lendo-os porque também não são poucas as vezes em que leio algo que me ajuda sobremaneira na compreensão do apocalipse. No caso desta análise, prefiro parabenizá-los pela bela síntese do abismo em que nos encontramos do que destacar uma ou outra discordância. Eu apenas perguntaria se entendem que há de fato uma crise internacional a explodir, e como ela pode vir a impactar o quadro geral das coisas.

Caro Carlos,

Compreendemos as crises no capitalismo como cíclicas e setoriais, como pode ser visto em nosso dossiê sobre crises econômicas. Isso não implica em negar que a situação econômica internacional afeta o Brasil, a possível piora dos termos de venda pode acirrar os conflitos internos.