Por João Bernardo

Será que o racismo é inerente ao capitalismo? Parece-me que a questão deve ser formulada de outra maneira. Será o capitalismo incapaz de superar o racismo? Os partidários do identitarismo étnico consideram que a luta anti-racista seria, por si só, anticapitalista. No entanto, a elite da classe dos gestores parece hoje empenhada em abrir-se à diversidade étnica, tanto na administração dos principais organismos internacionais, nomeadamente o Banco Mundial e o Fundo Monetário Internacional, como na administração das maiores companhias transnacionais.

Para conhecer os projectos dos articuladores do capitalismo é útil a leitura das publicações da McKinsey, que ocupa o primeiro lugar na consultoria empresarial. Especialmente interessante para o tema deste ensaio é um artigo de 1 de Janeiro de 2015, Why Diversity Matters, cujas conclusões o Blog da McKinsey resumiu dizendo que «ele mostra a existência de uma relação significativa entre o desempenho das empresas e a diversidade étnica e de género das direcções das companhias». Note-se desde já que a diversidade diz apenas respeito às «direcções das companhias». Com efeito, é das elites administrativas que ali se trata. Por um lado, os autores de Why Diversity Matters não estavam optimistas e constataram que só em 22% das companhias britânicas os escalões superiores da administração («senior-leadership teams») reflectiam a composição demográfica da força de trabalho e da população do país, uma percentagem que descia para 9% no Brasil e 3% nos Estados Unidos. «Estes números», concluíram os autores, «evidenciam o trabalho que falta fazer». Noutros números, porém, eles encontraram razões para optimismo. «As nossas pesquisas mais recentes mostram que as companhias que, em termos de diversidade de género ou racial e étnica, se situam nos 25% de topo são mais propensas a ter receitas financeiras superiores às medianas nacionais no ramo». E a constatação inversa foi feita para as companhias com menor diversidade. É certo, reconheceram os autores, que uma correlação não equivale, por si só, a uma relação de causalidade, mas indica um rumo a seguir — «quando as companhias se esforçam por diversificar as chefias («to diverse leadership»), têm mais êxito». Chegámos assim ao cerne da questão da diversidade étnica nas empresas. Ela diz apenas respeito aos escalões superiores da administração, às chefias.

Os identitarismos étnicos servem para mobilizar o descontentamento das massas inferiorizadas pelo racismo em prol da ascensão social de uns poucos, quer graças ao status político adquirido na militância quer graças ao status universitário obtido através de medidas que facilitam o acesso ao ensino superior, ou graças aos dois processos em conjunto. Trata-se exclusivamente de uma recomposição das elites. Vejamos o resultado de cinco décadas de integração escolar nos Estados Unidos, a affirmative action, acção afirmativa, a mesma política que inspirou a Fundação Ford a orientar o movimento negro brasileiro para reivindicar a obtenção de quotas nas universidades.

Nos Estados Unidos a affirmative action foi instaurada por várias Ordens Executivas promulgadas entre 1961 e 1967. Ora, se em 1968 as famílias negras ganhavam cerca de 60% do que ganhavam as famílias brancas e detinham um património equivalente a menos de 10% do detido por uma família branca média, a situação não mudou. Nestas circunstâncias é utópico desejar uma integração escolar massiva, porque a diferença de rendimentos continua a suscitar a segregação habitacional. Sem conseguir promover as massas, a affirmative action, tal como as outras medidas similares, tem como único resultado a promoção de elites. É certo que mesmo a esse nível as diferenças se mantêm, e actualmente entre os 10% de afro-americanos mais ricos o património da família mediana corresponde a menos de 1/5 do património de uma família equivalente nos 10% de americanos brancos mais ricos. Adoptando outro critério, enquanto nos Estados Unidos mais de 15% das famílias brancas detêm hoje um património superior a um milhão de dólares, só cerca de 2% das famílias negras atingiram esse patamar. Mas este é o topo da pirâmide. Se baixarmos um pouco a vista, verificamos que o acesso a boas universidades explica que nos Estados Unidos a remuneração dos profissionais negros mais bem pagos tenha ascendido continuamente nos últimos cinquenta anos, enquanto a da maior parte dos trabalhadores negros declinou em termos reais.

O identitarismo étnico pretende legitimar-se afirmando que a ascensão de um maior número de pessoas dessa etnia aos escalões dirigentes na política e nos negócios teria como resultado a melhoria das condições sociais e económicas das massas daquela etnia. Mas para desmentir o argumento basta recordar a história da África nos últimos setenta anos. Os movimentos anticoloniais promoveram elites nativas e deixaram as massas trabalhadoras na mesma situação. Se eu quisesse desdobrar esta simples frase numa cadeia de factos empíricos, teria de escrever em vários volumes uma história da África contemporânea, a tal ponto ela se confunde com a substituição das elites coloniais pelos dirigentes políticos da independência. Com a descolonização e a hegemonia alcançada pelas novas elites africanas, a clivagem económica entre estas elites e o resto da população copiou — aliás, utilizou como modelo — a antiga clivagem racial entre colonizador (branco) e colonizado (negro).

Talvez possa, então, resolver-se pela negativa a questão de saber se o racismo é intrínseco ao capitalismo, já que nos países africanos independentes o racismo teria desaparecido e, apesar disso, reproduziu-se a estratificação capitalista que existira na sociedade colonial.

*

Mas a questão deve ser colocada de novo ao verificarmos que depois das independências o racismo não desapareceu da África sub-sahariana, apenas mudou parcialmente de protagonistas.

Os albinos constituem um caso especial, porque lhes são atribuídos poderes mágicos, tanto positivos como negativos, na dualidade característica da simbologia religiosa. Pelo menos no Malawi e na Tanzânia as pessoas com albinismo são frequentemente assassinadas, para lhes cortarem partes do corpo e as usarem como talismã. E no Zimbabwe há quem esteja convencido de que ter relações sexuais com albinos cura a Sida (Aids). Em sentido contrário, porém, os albinos são vítimas de uma hostilidade e aversão muito generalizadas. Não se trata apenas de mitos com carácter sagrado e mágico, porque existe uma componente rácica e, distinguindo-se por uma pele clara, embora tendo uma fisionomia negróide, os albinos são frequentemente insultados como «brancos». Na primeira parte deste ensaio mencionei Chester Himes. Não o leiam, perturbar-vos-ia muito. Se já o que eu escrevo vos incomoda, imagino então Chester Himes! O seu romance The Heat’s On é tecido em torno de um albino, não em África, mas no Harlem. Mas serão esses dois mundos tão diferentes? No entanto, devido à conotação religiosa e arcaica, o caso dos albinos é menos elucidativo do que muitos outros casos de racismo.

Com efeito, na África sub-sahariana independente têm sido tão frequentes e sistemáticos os confrontos entre grupos étnicos negros que pode considerar-se este tipo de racismo como um componente estrutural daquelas sociedades, e a sua análise confundir-se-ia com uma história da África contemporânea.

Um caso flagrante de continuidade do racismo é o Sudão, onde a elite, tanto económica como política, tem sido sempre composta por pessoas de pele mais clara e que empregam a língua árabe, enquanto os sudaneses de pele mais escura são marginalizados ou remetidos para situações sociais e económicas inferiores. Esta divisão corresponde ao passado histórico do país, quando caçadores de escravos, de proveniência árabe ou pelo menos oriundos do império islâmico, aprisionavam as populações negras e abasteciam o tráfico humano dirigido para o Egipto e para o Médio Oriente e a zona mediterrânica do Islão. Aliás, a capital, Khartoum, foi fundada há exactamente dois séculos como um dos mais activos mercados de escravos em toda a África, e ainda hoje os negros — ou as pessoas assim consideradas pelos outros sudaneses — são chamados pejorativamente «escravos». Mesmo os jornais recorrem com frequência a esta terminologia ofensiva.

Mas como um estudo detalhado dos conflitos raciais entre etnias negras na África independente está muito para além das possibilidades deste ensaio, cingir-me-ei a alguns pontos de referência.

Um artigo da autoria do Passa Palavra analisou os violentos conflitos raciais ocorridos na África do Sul, em Agosto e Setembro de 2019, entre trabalhadores negros autóctones e imigrantes negros, provocando reacções em cadeia na Zâmbia e na Nigéria. Aliás, esses confrontos situaram-se no seguimento de outros, em anos anteriores. Aquele artigo mostrou — e é um dos seus aspectos mais elucidativos — que os pretextos, os argumentos e até a terminologia a que recorreram ambos os lados em nada diferiram do que encontramos nos conflitos raciais na Europa ou nas Américas. Tal como observou o Passa Palavra, «racismo e xenofobia não têm cor».

Depois disso, em vários países africanos repetiram-se os conflitos entre etnias negras, e limito-me aqui ao caso mais recente. Na Etiópia, nos últimos dias de Junho e no começo de Julho deste ano, o assassinato de um músico que gozava de grande popularidade no estado regional de Oromia levou a manifestações em que grupos de oromos atacaram violentamente pessoas de outras etnias e se confrontaram com as forças de segurança, resultando quase duzentas e cinquenta mortes. Subjacente aos acontecimentos está um clima de hostilidade em que os oromos, o maior grupo étnico, que compõem praticamente 1/3 da população, se consideram discriminados pelos outros grupos, menos numerosos, e acusam o primeiro-ministro, embora ele seja um oromo, de prosseguir uma política pan-etíope. Os oromos pretendem, em resumo, assegurar a supremacia racial, e com este objectivo já haviam ocorrido protestos massivos na Oromia entre 2014 e 2018.

Depois disso, em vários países africanos repetiram-se os conflitos entre etnias negras, e limito-me aqui ao caso mais recente. Na Etiópia, nos últimos dias de Junho e no começo de Julho deste ano, o assassinato de um músico que gozava de grande popularidade no estado regional de Oromia levou a manifestações em que grupos de oromos atacaram violentamente pessoas de outras etnias e se confrontaram com as forças de segurança, resultando quase duzentas e cinquenta mortes. Subjacente aos acontecimentos está um clima de hostilidade em que os oromos, o maior grupo étnico, que compõem praticamente 1/3 da população, se consideram discriminados pelos outros grupos, menos numerosos, e acusam o primeiro-ministro, embora ele seja um oromo, de prosseguir uma política pan-etíope. Os oromos pretendem, em resumo, assegurar a supremacia racial, e com este objectivo já haviam ocorrido protestos massivos na Oromia entre 2014 e 2018.

Não se trata apenas de hostilidades, discriminações sistemáticas, no máximo confrontos que provocaram algumas dezenas de mortos, raramente centenas. A questão surge a outra luz quando se analisam os genocídios. Hoje a palavra emprega-se a torto e a direito, geralmente a torto, mas são verdadeiros genocídios que vou relatar.

O Rwanda e o Burundi, dois países com uma fronteira comum, são ambos habitados por duas etnias, os Hutus, agricultores, e os Tutsis, pastores. As fricções tradicionais entre estes povos são um eco tardio do que ocorrera em todo o mundo, por vezes numa escala supracontinental, quando as movimentações dos nómadas das estepes, criadores de gado, ditaram as expansões e contracções das sociedades agrícolas sedentárias nas regiões limítrofes da Ásia e da Europa. A esta pulsação Ibn Khaldûn dedicou uma das obras máximas da historiografia. Assim, já antes da independência ocorriam confrontos periódicos entre os Hutus e os Tutsis e, como ambas as etnias povoam os dois países, os conflitos ocorridos num lado repercutem-se no outro. Em 1962, os hutus do Rwanda atacaram os tutsis e mataram muitos milhares, obrigando à fuga de muitos outros milhares para um país vizinho. A resposta massiva ocorreu exactamente dez anos depois, no Burundi, quando, de cerca de 3 milhões de hutus, cerca de 100 mil foram mortos pelos tutsis e cerca de 150 mil tiveram de se expatriar. Inevitavelmente, o massacre levou os hutus do Rwanda a exercerem represálias contra os tutsis, que fugiram em massa para outros países. Foi entre eles que se formou a Frente Patriótica do Rwanda, à qual se juntaram muitos dos tutsis que haviam fugido em 1962. Em 1990 a Frente Patriótica, em que os tutsis detinham a hegemonia, invadiu o Rwanda, agravando as fricções entre as duas etnias, e nos meses de Abril a Junho de 1994 os extremistas hutus chacinaram os tutsis. Numa população total próxima, naquela época, de 8 milhões, cerca de 800 mil tutsis sem armas, de todos os sexos e idades, foram mortos por hutus, e enquanto 10% da população era assim massacrada, um número maior ainda de tutsis asilou-se em países vizinhos. Pouco depois, no final de Julho, a Frente Patriótica conseguiu a vitória definitiva e passou a controlar todo o país, o que por sua vez precipitou um êxodo de hutus. As outras chacinas de etnias africanas por etnias africanas, praticadas na África independente, empalidecem perante os genocídios do Rwanda e do Burundi, sobretudo se adicionarmos as vítimas de ambos os lados entre 1962 e 1994.

O facto de ter havido forças políticas nativas, assim como governos estrangeiros, no contexto da Guerra Fria e dos jogos de interesses posteriores, a aproveitarem os sucessivos massacres para as suas agendas próprias e a estimularem-nos não apaga o facto de muitas centenas de milhares de africanos, movidos por pretextos racistas, terem chacinado outras centenas de milhares de africanos. Ou será que devemos absolver Hitler e os campos de extermínio do Terceiro Reich invocando as injustiças do Tratado de Versailles e a ocupação franco-belga do Ruhr?

*

A questão de saber se o racismo é intrínseco ao capitalismo articula-se com outra, a de explicar por que motivo o capitalismo, até agora, nunca deixou de conjugar a mais-valia relativa (assente no aumento das qualificações dos trabalhadores e no aumento da produtividade do processo de trabalho) com a mais-valia absoluta (decorrente da estagnação das qualificações e da estagnação da produtividade).

A priori, poderia afirmar-se que o capitalismo não tem interesse em qualquer tipo de segregação que impeça a mobilidade social. A metáfora que compara a ascensão social ao acto de subir uma escada que desce está estafada, mas não deixa por isso de ser exacta. Sem essa mobilidade social ascendente — que é real quando comparada com o patamar anterior e ilusória quando comparada com o desejo de subir de classe — os trabalhadores não procurariam promover-se com novas qualificações. E sem esta requalificação permanente da força de trabalho não ocorreria o aumento da produtividade, que é o mecanismo motor do crescimento económico e, ao mesmo tempo, do aumento da exploração, ou seja, da mais-valia relativa.

Não me refiro agora aos obstáculos à diversidade étnica nas chefias e nos escalões superiores da administração, que tão apreensiva deixam a McKinsey. Refiro-me à mobilidade no interior da classe trabalhadora e à abertura de novos patamares de qualificação às etnias marginalizadas. Afinal, talvez não fosse alheio à preocupação de produtividade que sempre norteou Henry Ford o facto de ele ter adoptado relativamente ao assalariamento de negros uma orientação mais liberal do que as outras grandes companhias daquela época, a ponto de as colossais instalações fabris do Rouge terem sido as únicas no ramo automóvel onde os negros participavam em todas as operações e em todos os tipos de trabalho. Saltemos um século. Num livro recente, David Cote, que durante quinze anos foi o chief executive officer do conglomerado transnacional Honeywell, conta que, perante a resistência dos baixos escalões de gestores a diversificar a força de trabalho, mandava analisar estatisticamente a composição étnica da população nos locais onde estavam implantadas as fábricas da empresa e determinava que se orientassem assim os recrutamentos. David Cote considera que os efeitos foram positivos, mas experiências como esta continuam a ser pioneiras.

Recorrendo ao exemplo que sempre dou, comparemos dois países com populações equivalentes, o Haiti, com pouco mais de 11 milhões de habitantes, e a Suécia, com quase 10,5 milhões de habitantes. Ora, o capitalismo está interessado na Suécia, não no Haiti, como mostra a orientação seguida pelos investimentos externos directos. Medidos em milhões de dólares, os fluxos de investimentos externos directos para o Haiti tiveram um pico de 375 em 2017, em 2018 desceram para 105 e em 2019 para 75. Em comparação, para a Suécia os fluxos de investimentos externos directos, medidos igualmente em milhões de dólares, atingiram um pico em 2019, quando chegaram a 20.568, foram de 3.857 em 2018 e de 14.249 em 2017. Se os avaliarmos em stocks, medidos em milhões de dólares, os investimentos externos directos no Haiti foram de 95 em 2000, subindo para 625 em 2010 e para 1.925 em 2019. Na Suécia, nas mesmas datas, foram de 93.791, 352.646 e 339.543. Porquê, então, existe o Haiti, ou antes, por que motivo o Haiti, se não é rentável, não se transformou numa Suécia?

Assim, mantém-se a pergunta que inspirou o título deste artigo. Se aparentemente a mais-valia absoluta é indissociável da mais-valia relativa, será que o capitalismo, tal como antes gerou o nacionalismo e o racismo biológico, e gera hoje os identitarismos étnicos e sexuais, terá amanhã e sempre de gerar formas de exclusivismo e tribalismo?

Mas a questão é ainda mais ampla e profunda, porque nas últimas décadas, quando as manifestações colectivas explicitamente racistas se foram atenuando na prática e quando o anti-racismo adquiriu a hegemonia no campo ideológico, surgiram outras expressões de identitarismo. Na época em que vivemos, de transnacionalização económica e globalização cultural, o identitarismo é uma transposição do nacionalismo. Todos os vícios do nacionalismo se reproduzem no identitarismo, agravados por outro vício, já que as nações param nas fronteiras, mas os identitarismos não param nunca e tendem a multiplicar-se. A série LGBT é tão ilimitada que agora ostenta um fim provisório com o sinal +.

A questão de saber se o racismo é inerente ao capitalismo deve ser colocada de outro modo. Será que os identitarismos são inerentes ao capitalismo? De certa maneira, a resposta está indicada na própria formulação do problema, porque o capitalismo subsistirá enquanto os trabalhadores não estiverem social e politicamente unidos para o derrubar. Enquanto os trabalhadores se limitarem a ser uma classe no plano económico (reunindo todos os que alienam o controle sobre o seu próprio tempo de trabalho na relação de exploração da mais-valia), mas sem conseguirem comportar-se como uma classe no plano social e político, o capitalismo permanecerá sólido. O fraccionamento dos trabalhadores é a condição da firmeza do capitalismo. Os identitarismos — étnicos, incluindo o nacionalismo, de cor de pele ou sexuais — são a grande contribuição da esquerda para a solidez do capitalismo.

A questão de saber se o racismo é inerente ao capitalismo deve ser colocada de outro modo. Será que os identitarismos são inerentes ao capitalismo? De certa maneira, a resposta está indicada na própria formulação do problema, porque o capitalismo subsistirá enquanto os trabalhadores não estiverem social e politicamente unidos para o derrubar. Enquanto os trabalhadores se limitarem a ser uma classe no plano económico (reunindo todos os que alienam o controle sobre o seu próprio tempo de trabalho na relação de exploração da mais-valia), mas sem conseguirem comportar-se como uma classe no plano social e político, o capitalismo permanecerá sólido. O fraccionamento dos trabalhadores é a condição da firmeza do capitalismo. Os identitarismos — étnicos, incluindo o nacionalismo, de cor de pele ou sexuais — são a grande contribuição da esquerda para a solidez do capitalismo.

Iniciei este ensaio citando Ralph Wiley, um jornalista negro que se insurgiu contra quem «considere vantajoso cercar de muros as propriedades universais da humanidade, convertendo-as em domínios tribais exclusivos». Cheguei ao fim e fecho o círculo:

Só conseguiremos ultrapassar o capitalismo quando criarmos uma sociedade daltónica.

Bibliografia

Quanto à McKinsey, o trecho do Blog de 26 de Janeiro de 2015 encontra-se aqui. O artigo de Vivian HUNT, Dennis LAYTON e Sara PRINCE, «Why Diversity Matters», McKinsey, 1 de Janeiro de 2015 encontra-se aqui. Sobre os resultados da affirmative action nos Estados Unidos ver The Economist de 9 de Julho de 2020 aqui e aqui, e de 22 de Agosto de 2020 aqui. Sobre a situação dos albinos em África ver um artigo da Associated Press de 13 de Junho de 2020. Sobre a situação no Sudão encontra-se uma síntese em BBC News, 26 de Julho de 2020. Sobre os conflitos entre trabalhadores locais e imigrantes na África do Sul, na Zâmbia e na Nigéria ver PASSA PALAVRA, «Racismo Negro Antinegro na África», Passa Palavra, 10 de Setembro de 2019. Sobre os conflitos provocados pelos oromos na Etiópia ver: El País, 1 de Julho de 2020; Bloomberg, 3 de Julho de 2020; The Economist, 5 de Julho de 2020 e 19 de Setembro de 2020. Sobre os genocídios no Rwanda e no Burundi consultar: J. D. FAGE, A History of Africa, 2 vols., Londres: The Folio Society, 2008; Marc LEVENE, «Genocide», em Merry E. Wiesner-Hanks (org.) The Cambridge World History, vol. VII: J. R. McNeill e Kenneth Pomeranz (orgs.) Production, Destruction, and Connection, 1750 – Present, Parte I: Structures, Spaces, and Boundary Making, Cambridge: Cambridge University Press, 2015. A obra de IBN KHALDÛN que mencionei é Discours sur l’Histoire Universelle (Al-Muqaddima), 3 vols., Beirute: Commission Internationale [depois: Libanaise] pour la Traduction des Chefs-d’Oeuvre, 1967-1968. Sobre Ford e a mão-de-obra negra consultar: Allan NEVINS e Frank Ernest HILL, Ford. Expansion and Challenge, 1915-1933, Nova Iorque: Charles Scribner’s Sons, 1957; Bernhard RIEGER, «The Automobile», em Merry E. Wiesner-Hanks (org.) The Cambridge World History, vol. VII: J. R. McNeill e Kenneth Pomeranz (orgs.) Production, Destruction, and Connection, 1750 – Present, Parte II: Shared Transformations?, Cambridge: Cambridge University Press, 2015. Sobre o livro de David Cote ver The Economist de 12 de Setembro de 2020. Para a comparação entre o Haiti e a Suécia ver UNITED NATIONS CONFERENCE ON TRADE AND DEVELOPMENT, UNCTAD, World Investment Report 2020. International Production beyond the Pandemic, Nova Iorque: United Nations Publications, 2020.

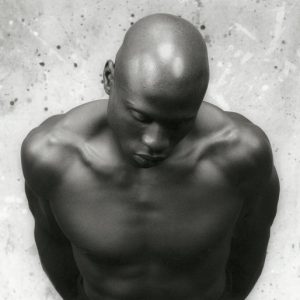

Exceptuando as imagens que dizem directamente respeito ao texto, as cinco partes do ensaio Outra face do racismo são ilustradas com fotografias de Robert Mapplethorpe.

O ensaio Outra face do racismo divide-se em cinco partes:

1) o Tolstoy dos Zulus

2) o ressentimento substituiu a história

3) foram os racistas quem criou as raças

4) o mito do eurocentrismo

5) será o racismo inerente ao capitalismo?

Ontem se noticiou um exemplo prático das tendências de gestão empresarial apontadas no artigo:

https://economia.estadao.com.br/noticias/geral,magazine-luiza-so-aceitara-negros-em-proximo-programa-de-trainee,70003443497

E os identitários, claro, saíram rapidamente em defesa da empresa e se apressaram também para silenciar quem fizesse críticas.

https://www1.folha.uol.com.br/mercado/2020/09/juiza-do-trabalho-diz-que-trainee-pra-negros-e-inadmissivel.shtml

Nesta parte do ensaio eu mostro que nos Estados Unidos, durante o meio século após a sua instauração, a affirmative action, inspiradora da política de quotas brasileira, enquanto serviu para promover a elite negra, manteve na mesma posição relativa a classe trabalhadora negra. Os dados que apresentei são agora confirmados pelo Survey of Consumer Finances organizado pela Reserva Federal e referente a 2019, tal como é divulgado em The Economist de 3 de Outubro de 2020. Segundo aquele Survey, em 2019 a riqueza mediana das famílias negras norte-americanas era cerca de 85% inferior à das famílias brancas. Em termos reais, a riqueza mediana das famílias negras aumentara 33% relativamente a 2016 e aumentara 65% para as famílias hispânicas, em comparação com um aumento de 3% para as famílias brancas, mas isto não compensou os prejuízos que as famílias negras e hispânicas haviam sofrido durante a recessão da década passada, que as vitimara particularmente. No mesmo número da revista encontram-se mais dados no mesmo sentido. Tal como afirmei no ensaio, «sem conseguir promover as massas, a affirmative action, tal como as outras medidas similares, tem como único resultado a promoção de elites».

Ainda sobre as ações afirmativas: https://g1.globo.com/df/distrito-federal/noticia/2020/10/02/candidata-negra-foi-desqualificada-de-cota-racial-em-concurso-por-ser-bonita-entende-justica-do-df.ghtml

Desde Outubro de 2019 está a ocorrer na República da África do Sul um movimento de protesto envolvendo centenas de imigrantes e refugiados com pedidos de asilo, na maior parte oriundos de outros países africanos, que reclamam da xenofobia, dos ataques racistas e em geral da discriminação com que são tratados. Em resposta, as autoridades sul-africanas começaram agora a deportá-los. Para mais detalhes, leiam um despacho emitido hoje pela BBC. «Desde 2008», acrescenta esse despacho, «têm ocorrido, em localidades de todo o país, numerosos surtos de violência xenófoba dirigidos contra estrangeiros provenientes do resto do continente. Nas comunidades onde vivem, os imigrantes são frequentemente acusados de roubar empregos e recursos».

Não é difícil encontrar argumentos práticos contra o identitarismo. Basta olhar em volta. Mas a outra face do racismo prefere não olhar.

Problema resolvido? https://fanonepolitica.blogspot.com/2020/11/a-elite-do-movimento-negro-esta-venda.html

Black lives matter?

Black lives matter, excepto em África. Resumindo a situação actual no Tigray, escreve o Espresso de ontem de The Economist:

«As Nações Unidas previnem que centenas de milhares de pessoas podem morrer de fome na guerra civil etíope, por si só já devastadora. Para submeter os rebeldes na região setentrional do Tigray, os soldados lançaram fogo às colheitas e obstruíram ou pilharam os transportes de ajuda humanitária. Houve casos de camponeses baleados ou espancados por estarem a lavrar os seus campos. As crianças estão a morrer de fome. Mark Lowcock, o encarregado das Nações Unidas para as questões humanitárias, declarou que as forças armadas da Etiópia — e os seus aliados da Eritreia — estão a usar “a fome como uma arma”».

Entretanto, no Conselho de Segurança das Nações Unidas a China e a Rússia têm-se oposto a quaisquer medidas contra o governo etíope, com o argumento de que isso representaria uma intromissão nas questões internas de outro país, o que levou a embaixadora dos Estados Unidos nas Nações Unidas a exclamar «Do African lives not matter?», «Será que as vidas africanas não importam?».

Eswatini é o nome dado em 2018 ao país que antes se chamava Swazilândia. Trata-se de uma monarquia absoluta, uma das raras no mundo e a única em África, onde os partidos políticos da oposição estão proibidos e em que a onda de protestos nas últimas duas semanas tem sido reprimida com enorme violência, mais de 50 mortos segundo os jornalistas, 27 mortos a crer nas forças de segurança. Sibongile Mazibuko, um activista, declarou que enquanto o assassinato de George Floyd, nos Estados Unidos, foi «um joelho branco num pescoço negro», no Eswatini é «um joelho negro num pescoço negro».

Mais algumas ilustrações:

“Com o episódio, o número de sequestrados em instituições de ensino desde dezembro de 2020 chega perto de mil, e 150 deles ainda estão desaparecidos. A prática ficou comum na Nigéria, e especialistas apontam a existência de uma indústria em que criminosos lucram com a cobrança de resgates.

[…]

A situação se torna cada vez mais grave, e 80% dos entrevistados em uma pesquisa do Corpo de Segurança e Defesa Civil da Nigéria disseram avaliar as escolas do país como inseguras. O temor de frequentar a sala de aula se torna então mais um fator no já complicado contexto educacional do país. Em 2018, 27,6% das crianças entre 4 e 11 anos estavam fora da escola, taxa que subia para 32,6% no ensino médio (16 a 18 anos), de acordo com o Unicef (Fundo das Nações Unidas para a Infância).”

https://www1.folha.uol.com.br/amp/mundo/2021/07/sequestros-de-estudantes-na-nigeria-deixam-ideologia-e-viram-industria-lucrativa.shtml?utm_source=twitter&utm_medium=social&utm_campaign=comptw&__twitter_impression=true

Desde o dia 24 de Fevereiro, por todo o mundo os noticiários têm-se concentrado nas mortandades e na terrível destruição de infra-estruturas provocadas pelas tropas russas na Ucrânia.

Perante esta situação, lastimo que os movimentos identitários, sobretudo o movimento negro, sempre tão preocupados em denunciar aquilo que classificam como eurocentrismo, estejam a perder uma oportunidade para essa denúncia. Com efeito, enquanto chora alguns milhares de mortos ucranianos, o mundo esquece-se de chorar os milhares de mortos negros africanos no Tigray e as centenas de milhares de negros do Tigray expulsos das suas terras, para não falar nas mulheres negras violadas, numa acção sistemática de limpeza étnica levada a efeito pelas forças especiais negras e milícias negras do Amhara, contando com a benevolência e possível colaboração das tropas negras sob as ordens do governo federal negro da Etiópia. Note-se que na campanha contra o Tigray as tropas negras etíopes contaram com a colaboração activa das tropas negras da Eritreia — e, aliás, devo aqui lembrar que o governo da Eritreia tem sido um dos raros no mundo a declarar um apoio explícito e total à invasão da Ucrânia ordenada por Putin. O jornal El País de hoje publica o artigo «La guerra en Tigray provoca una limpieza étnica», que termina com um desabafo de Laetitia Bader, directora do Human Rights Watch nesta região de África e que é um dos autores do relatório referido em El País: «Nuestro informe ha logrado pocos titulares en la prensa internacional, todo es Ucrania… Parece como si el mundo solo pudiera ocuparse de una gran crisis al mismo tiempo» («O nosso relatório tem sido pouco noticiado na imprensa internacional, que concentra as atenções Ucrânia… Parece que o mundo só consegue preocupar-se com uma grande crise de cada vez».

Já vários artigos no Passa Palavra, inclusivamente alguns com a minha assinatura, têm mostrado perplexidade com o desinteresse do movimento negro perante o racismo negro antinegro tão frequentemente perpetrado em África. Será que o movimento negro vai perder mais uma oportunidade de romper com o eurocentrismo? Será que vai manter o silêncio face ao que está a passar-se no Tigray? Será esta outra face do racismo?

A COR DO KAPITAL

África, que já foi designada por continente negro, é uma região do planeta onde todos (ou quase) são negros e -portanto?- ninguém é negro. O que há são etnias, tribos, clãs, facções burguesas e gestoriais mais ou menos mafiosas e -por supuesto- mercenárias, ferozmente engalfinhadas. Além -last but not least- da óbvia e multissecular opressão do kkkapital (que não tem cor nem raça), sempre extrativista e predatória, transimperialista e neocolonial, em que a República Popular da China tem ultimamente ocupado um lugar de destaque…

João,

O Lavrov, ministro russo dos negócios estrangeiros, falou há uns anos no objetivo de estabelecer um centro logístico/base na Eritreia: https://www.google.pt/amp/s/www.rferl.org/amp/russia-talks-eritrea-set-up-logistics-center-red-sea-coast-lavrov/29464939.html

Se fossem os EUA ali presentes era imperialismo e o diabo a sete, mas como a ligação da Eritreia é com o Estado russo ninguém quer saber.

Curioso também que certa esquerda que anda sempre a desculpabilizar os antisemitas do Hamas, do Hezbollah, do Irão, colocando toda essa pandilha no terreno político do que chamam de “anti-imperialismo” e acusando os que os criticam de “islamofobia”, se esquece convenientemente de outros muçulmanos presos e torturados: no caso, os uigures pelo Estado chinês, ou as mulheres violentadas pelos talibans e pelo Boko Haram. A solidariedade da esquerda identitária só se aplica a quem lhes interessa. Aos que não entram no restrito panteão das solidariedades da esquerda identitária aplica-se o famoso ditado popular “pimenta no cu dos outros é refresco”.

A Foreign Affairs publicou ontem um excelente artigo de Amitav Acharya, Hierarchies of Weakness. The Social Divisions That Hold Countries Back, onde o autor mostra que as divisões internas à sociedade resultantes do racismo, do sexismo, do sistema de castas ou do fanatismo religioso são prejudiciais para o desenvolvimento do capitalismo, porque impedem o pleno aproveitamento das potencialidades da força de trabalho e erguem obstáculos à mobilidade social. Nada que Marx e Engels não tivessem já afirmado, mas o interessante é que o autor do artigo, como não poderia deixar de ser na Foreign Affairs, adopta uma perspectiva estritamente capitalista. Entretanto, os marxistas apocalípticos e os marxistas identitários enaltecem o fraccionamento dos trabalhadores. Curiosa inversão.

Mas agora eu queria chamar a atenção para outra coisa, e vou destacar duas passagens do artigo:

«Um relatório do Crédit Suisse assinalou que, nos finais de 2019, 1% apenas da população adulta mundial controlava mais de 43% da riqueza pessoal global, enquanto 54% dos adultos detinham somente 2%.» («A Credit Suisse report found that at the end of 2019, only one percent of the world’s adult population controlled over 43 percent of global personal wealth, whereas 54 percent of adults accounted for just two percent.»)

«Segundo o Banco Mundial, a África do Sul é o país mais desigual do mundo, em que o 1% mais rico da população detém 80,6% dos ativos financeiros do país.» («According to the World Bank, South Africa is the most unequal ountry in the world, with the wealthiest one percent of the population holding 80.6 percent of the country’s financial assets.»)

Elucidativo, não? Houve quem beneficiasse com o fim do apartheid.

No fim, a cobra foi cancelada.

Vale altera nome de mina e barragem em Nova Lima e reforça posicionamento antirracista

https://www.vale.com/w/vale-altera-nome-de-mina-e-barragem-em-nova-lima-e-reforca-posicionamento-antirracista

O jornal El País de 7 de Março noticiava: «Once meses después de que estallara en Sudán una encarnizada guerra civil entre el ejército regular y un poderoso grupo paramilitar, más del 95% de los sudaneses no pueden permitirse una comida completa al día. Las cocinas comunales surgidas en varias partes del país para paliar el golpe acusan cada vez más la represión y la falta de recursos. Y los relatos de personas, sobre todo niños, que padecen hambre severa o están muriendo por desnutrición o inanición en las zonas más castigadas se suceden ya a diario. Este mismo miércoles, la directora ejecutiva del Programa Mundial de Alimentos (PMA), Cindy McCain, alertó de que la guerra en Sudán podría desencadenar “la mayor crisis de hambre del mundo” […] alrededor de 18 millones de personas —en torno al 40% de la población— se está enfrentando a niveles agudos de hambre. “La guerra que estalló en abril de 2023 ha provocado la mayor catástrofe humanitaria del mundo, lo que actualmente aviva una hambruna de una magnitud que no habíamos visto en 30 años; y, aun así, se opta por mirar hacia otro lado”, lamenta Anette Hoffmann, una investigadora del centro holandés Clingendael que ha estudiado el hambre en Sudán».

Aconselho a leitura de todo o artigo, mas destaco ainda o seguinte:

« A partir de junio, el escenario más probable es que el país se vea asolado por unos niveles de hambre catastróficos, según un estudio reciente de Hoffmann, la investigadora de Clingendael. Según sus previsiones, cerca del 40% de la población, casi 19 millones de personas, tendrá entonces acceso a menos de la mitad de la cantidad de energía que necesita. Y alrededor de un 15%, o unos siete millones de personas, a menos de un tercio. La Organización Mundial de la Salud (OMS) subraya que la desnutrición debilita las defensas, lo que aumenta la morbilidad y la mortalidad y facilita la contracción de enfermedades, sobre todo entre embarazadas y niños. Entre mayo y septiembre del año pasado, más de 1.200 menores de cinco años murieron en campamentos del Estado de Nilo Blanco, en el sur de Sudán, por lo que Acnur calificó entonces de una combinación fatídica de desnutrición y un brote de sarampión».

E o jornal continuava, um pouco adiante: «Actualmente, 25 millones de personas — entre ellas más de 14 millones de niños — necesitan ayuda humanitaria, y más de seis millones han tenido que huir de sus casas desde el inicio de la guerra, lo que convierte esta en la mayor crisis de desplazados del mundo. Entre el 70 y 80% de los hospitales en las zonas más golpeadas por el conflicto no están operativos, por lo que cerca del 65% de su población no tiene acceso a atención sanitaria. Y 19 millones de niños en edad escolar no están pudiendo continuar con su educación».

Mas os movimentos negros, enquanto movimentos promotores da ascensão de novas elites, evitam analisar, ou sequer referir, a degradação das elites africanas e a forma como elas tratam as suas próprias populações.

Reli os artigos desta série após uma menção que escutei sobre o conceito da cor negra ter sido construído na modernidade, feita por um homem orgulhoso de sua inteligência.

Afora essa estupidez, o que me veio à mente foi o caso da demissão do ministro do racismo estrutural pelo suposto assédio à herdeira política da irmã assassinada. Tal episódio deixa claro que a esquerda brasileira abandonou de vez qualquer posicionamento contra a exploração dos trabalhadores e passou a se degladiar pelas frações da nova elite que ascendeu com as políticas afirmativas, e suas disputas de poder.

O mesmo se dá com o capitalista que afirmou que não casaria com uma capitalista de mesmo nível de poder.

Enquanto isso, o ministério da herdeira está construindo o guia da novilíngua a ser utilizado na administração pública federal. Provavelmente, tal ação será ovacionada.