Entrevista de Gigi Roggero a David Gallo Lassere

O operaísmo político italiano dos anos 1960 se caracteriza, entre outras coisas, por uma redescoberta de Marx contra o marxismo. Pode explicar em que sentido?

No sentido de que o operaísmo é um retorno maquiaveliano aos princípios: é um retorno ao Marx contra o marxismo, contra sua tradição de determinismo, historicismo e objetivismo. O operaísmo é uma heresia no interior da família marxista; é uma ruptura com essa família. Tanto é que os operaístas se definiam como marxianos, e não marxistas, um pouco como se diz que Marx teria falado “eu não sou marxista” no fim de sua vida. Que fique claro, porém, que o retorno aos princípios não levava à construção de uma nova ortodoxia baseada na leitura correta da palavra do profeta, ao contrário do que fizeram várias das outras heresias (por exemplo, a trotskista ou a bordiguista, “enobrecidas” pela perseguição stalinista, mas que paradoxalmente terminavam atacando Stálin enquanto um desvio da linha de desenvolvimento histórico que se supunha estar traçada desde sempre a partir de Marx). A releitura operaísta do Marx era não só contra o marxismo, mas também uma atitude crítica a respeito dos limites e pontos cegos do Mouro de Triers [apelido de Marx], tensionando suas ambivalências até explodi-lo, puxando-o pelos cabelos, descobrindo nele um santo bárbaro para atacar a sociedade fábrica do capitalismo maduro.

Diferentemente de outros operaísmos anteriores (como o conselhismo) ou atuais (como esses de matriz cristã ou populista), o operaísmo político italiano não amava os operários e os proletários: apostava na possibilidade de que ali houvesse uma força que pudesse se mobilizar contra si própria, não para estender, mas para extinguir a própria condição. Foi portanto um operaísmo contra o trabalho, recusando uma natureza subjetiva imposta pela relação capitalista. Foi um operaísmo fundado sobre uma irredutível parcialidade do ponto de vista, de uma parte autônoma a se construir. Veja bem, não dos explorados, mas dos que lutam contra a exploração. Não dos que vivem do próprio trabalho, mas que lutam para viver de um modo livre. Não os pobres e condenados da terra, mas a classe operária que se confronta consigo mesma pela sua própria abolição (e quanto à classe operária ser uma questão de força de vanguarda qualitativa, e não de mãos calejadas todas sujas de graxa, ainda devemos perder tempo explicando isso?).

Nessa ruptura com o universalismo, com o marxismo e, em parte, com o próprio Marx, os operaístas puseram no centro o problema da subjetividade, ou melhor – como diria o Alquati -, da contrassubjetividade. Isso não tem nada a ver com o que se tornou o uso corrente do termo subjetividade: na última década (no tempo do “pós”), houve um rebaixamento muito fraco, devido principalmente ao foucaultianismo e ao pós-estruturalismo (em parte, a responsabilidade por isso não é de Foucault e dos pós-estruturalistas, mas por outro lado é). Essa “descoberta” da subjetividade foi a descoberta de alguma coisa boa, que deixaria de lado a questão da classe, da parte coletiva, do sujeito num sentido recompositivo. Foi a “redescoberta” da centralidade do indivíduo, ou seja, a rendição ao discurso liberal, seja “paleo” ou “neo”. A subjetividade da qual estamos falando nem sequer se refere à consciência, ao menos com o significado que isso tinha na tradição marxista, isto é, a consciência como elemento de mediação idealista do progresso histórico. A subjetividade da qual estamos falando, que está no centro do operaísmo e da definição de composição de classe (à qual retornaremos em breve), é algo radicalmente diferente. A subjetividade não é boa: é um campo de batalha. A produção da subjetividade no capitalismo é intrínseca às relações sociais de produção e exploração, é um processo de antagonismo e de formação em disputa; portanto de conflito, violência, reprodução, consenso, transformação. Quando hoje, num contexto de correlação de forças favorável ao capital, se fala de “subjetividade proletária” (ou precária, ou do trabalho vivo, ou daquilo que preferir para indicar a figura da nossa parte potencial), se fala de uma subjetividade forjada antes de qualquer coisa sob o domínio capitalista. Falar em contrassubjetividade significa, portanto, falar de uma subjetividade não apenas contra o capital, mas também contra o capital que carregamos em nosso interior. Ora, pois na mesma medida em que odiamos o patrão, devemos começar a odiar a nós mesmos, esse câncer que todos os dias nos devora e nos põe à serviço daqueles que nos exploram.

À luz desta irredutível parcialidade do ponto de vista é agora possível reconhecer a inversão operaísta: primeiro a classe, depois o capital. Não é então o capital que é sujeito da História, que faz e desfaz, que determina o desenvolvimento e as condições para a própria superação. No centro está a luta de classes, na sua força de recusa, na sua autonomia.

Quanto a isso, Mario Tronti certamente desempenhou um papel de destaque…

Com Tronti, a classe deixa de ser um conceito meramente sociológico ou descritivo, para se tornar um conceito inteiramente político. A classe não existe na natureza, ou melhor, existe na natureza do capital como uma taxonomia de segmentos sociais dispostos no mercado de trabalho. Pode haver proletários sem proletariado, operários sem classe operária. A classe não é, portanto, uma questão de estratificação, mas de contraposição. É sempre a luta que produz a classe como uma macroparte coletiva. Classe significa antagonismo de classe. Como Tronti apontou: não há classe sem luta de classes.

Também nesse caso Marx deve ser usado e puxado pelos cabelos. Deve-se usar o Marx da obra histórica, aquele que mostra que os proletários se tornam classe nas barricadas de 1848. Mas também aquele (ambivalente) d’O Capital. Aquele que no Livro I mostra como foram as lutas que determinaram a redução da jornada de trabalho, e não tanto as leis burguesas ou qualquer capitalista iluminado (é interessante notar que naqueles mesmos anos [do operaísmo], em palestras realizadas entre 1966 e 67 em Montreal, e agora reunidas na publicação You Don’t Play With Revolution, C.L.R. James chegava à mesma conclusão): se os patrões pudessem nos fazer trabalhar o dia todo sem resistência ou conflito, o fariam. É uma lição que deveria ser recordada àqueles que hoje reclamam do trabalho gratuito, que evocam a redistribuição da riqueza ou que pensam que a renda cidadã seja uma questão de racionalidade produtiva: só a luta pode constranger os patrões a pagar mais, o próprio salário é sempre o butim de uma guerra entre duas partes inimigas. Se uma delas não combate, a outra não fará prisioneiros – com todo respeito à esquerda.

Há ainda uma utilização do Marx do Livro III, que, como se sabe, ficou interrompido no capítulo inacabado sobre classes. Ironicamente, em Operários e capital Tronti constatava que “de Renner a Dahrendorf, sempre tem alguém que se diverte completando aquilo que ficou inacabado: o resultado é uma difamação de Marx, que deveria ser perseguida no mínimo com violência física”. Já no Capítulo 50, “Ilusões criadas pela competição”, Marx escreve: o preço do trabalho não é regulado pela concorrência, é o preço do trabalho que regula a concorrência. Os operaístas diriam: são as lutas que determinam o desenvolvimento, primeiro vem a classe e depois o capital. Interpretar o capital a partir dele próprio é uma projeção ideológica. Quando hoje se diz “é o que os mercados querem”, se está dentro dessa projeção ideológica. No capítulo inacabado com o qual termina o Livro III, Marx faz umas poucas observações, mas bem importantes. Diz que o que constitui uma classe não é só a renda, nem é simplesmente a posição no interior das relações de produção, ainda que essas coisas determinem a base material sobre a qual a questão da classe se sustenta. O que constitui a classe é justamente a luta que rompe a unidade democrática abstrata do povo: quando “o povo indivisível” se cinde em “campos inimigos”, quando – escreve Tronti – “a classe operária se recusa politicamente a ser povo”, é aí que “não se fecha, mas se abre, a via em direção à revolução socialista” [1]. O uno se quebra em dois, a impossibilidade de recomposição pelo capital se torna possibilidade de recomposição pela classe. A classe desaparece como um agregado meramente social e se torna um sujeito antagonista irreduzível à unidade do interesse geral, isto é, o interesse do capital. É esse pressuposto da parcialidade operária que constrange os capitalistas a se agregarem politicamente, a superarem as próprias contradições, a se descobrirem como potência social, utilizando assim coletivamente a força de seu inimigo para se desenvolver e avançar. Aqui as ilusões de uma evolução pacífica desaparecem, para os reformistas de um lado ou de outro. Aqui cai a máscara da democracia e finalmente se revela a face das relações de força entre duas potências em conflito: não mais trabalho e capital, mas trabalhadores e capitalistas, classe contra classe, força contra força.

Portanto o operaismo é um pensamento do conflito, da pesquisa antagonista sobre as contradições centrais, da contraposição, do amigo-inimigo como forma da ação política e militante. No seu último livro, Dello spirito libero, Tronti escreveu: “A amizade política é o que eles têm em comum, é o que acomuna aqueles que são contra. E a ação de ser contra consagra as grandes amizades”. É sobretudo o contra que nos une, que faz possível o por. O operaísmo é um pensamento da recusa e do negativo como fundamento do comunismo. É bom o que aprofunda as contradições do inimigo, é mau o que as resolve. Todavia, a contradição não pode ser resolvida no interior da composição orgânica do capital, isto é, na relação entre capital variável e capital constante, mas deve ser explodida no choque entre a composição orgânica do capital e a composição de classe, ou seja, a relação entre a articulação da força de trabalho e a produção da subjetividade. A leitura operaísta de Marx parte daí, para seguir numa direção estranha e oposta ao marxismo.

Você fez menção à composição de classe. Pode contar de que forma o operaísmo trabalhou politicamente com a composição de classe do capitalismo italiano da época através da prática da enquete operária?

Nos últimos anos, tem se falado muito de enquete operária e copesquisa [2], até demais, no sentido de que seria melhor que se falasse menos e se fizesse mais. Para responder sua pergunta de forma detalhada e evitar repetir o que já foi dito, deixo como a referência a intervenção que fiz no lançamento da tradução francesa de L’orda d’oro, organizado em junho de 2017 pelo grupo francês que fez esse trabalho extraordinário, que foi publicada também no novo blog “Plateforme d’enquêtes militantes”. O título da intervenção, “A copesquisa como estilo de militância”, creio que resume bem a essência disso que estamos falando. É recorrente entre os companheiros uma ideia da enquete como um especialismo, ou como retórica, ou como confirmação das coisas que fazemos (já que nós somos precários, se fizermos uma autoenquete, o nosso ponto de vista é o ponto de vista do precariado!). Nada mais inútil. A copesquisa é um processo político autônomo ao mesmo tempo de produção de contraconsciência, contrassubjetividade e contraorganização, no qual também o contrauso de meios capitalistas (entre eles, as competências específicas) significa a transformação deles. É um estilo integral de militância porque o militante está sempre pesquisando algo que não entende, em busca de uma força capaz de fazer as contradições saltarem, em busca daquilo que está lá mas não é visto. O militante é sempre inquieto, ou então não é um militante.

Nos anos 50 e no início dos anos 60, quando Alquati e outros companheiros começaram a trilhar o caminho da pesquisa, a fábrica e os operários estavam politicamente abandonados. Numa espécie de frankfurtianismo inconsciente, o Partido Comunista acreditava que a classe operária estivesse já irreversivelmente integrada à máquina capitalista. Se formava um círculo vicioso: o PCI – que havia escolhido seguir as classes médias e a via italiana ao socialismo (uma via sem luta de classes revolucionária) – perguntava aos militantes de fábrica o que estava acontecendo lá e eles respondiam que entre os operários realmente não era possível uma luta de classes revolucionária; e assim a linha da direção era confirmada e se confortava. Os operários imigrados do Sul da Itália e jogados na linha de montagem, aqueles que dali a poucos anos iriam se tornar o “operário massa”, eram descritos pelos militantes do PCI e dos sindicatos como oportunistas, passivos, alienados. Os militantes operaístas, discutindo com essas jovens “forças novas”, cavaram nas ambivalências, ou na ambiguidade própria e verdadeira desses comportamentos: entenderam que sim, era verdade, muitas vezes eles votavam nos sindicatos amarelos porque não se sentiam representados por nenhum; não participavam das greves porque consideravam-nas inúteis, e até a passividade era uma forma de luta potencialmente mais eficaz; e mesmo o distanciamento em relação ao trabalho se tornara recusa e insubordinação. Além disso, o operário massa – formado, no geral, precisamente por esses jovens meridionais que migraram às metrópoles industriais do Norte – definitivamente não correspondia à imagem da vítima com malas de papelão, transmitida pela literatura e cinematografia e esquerda, carente de lágrimas e compaixão; era, ao contrário, uma força potencial, portadora de novos comportamentos e de uma cultura de conflito estranha às tradições das instituições do Movimento Operário enquanto cogestor do processo de exploração na fábrica. Chega de choramingo, chega de vitimização, chega da cultura de esquerda: o militante revolucionário pesquisa a força, não a debilidade. Aqui o porquê de podermos dizer que o operaísmo é uma experiência comunista em ruptura com o partido comunista e estranha à cultura de esquerda.

Essa pesquisa da força não é baseada sobre a ideologia ou sobre a satisfação da própria identidade, mas é radicada dentro da composição de classe, e em uma aposta política no interior de uma composição de classe historicamente determinada. E aqui se chega a uma questão decisiva, porque esse conceito é central no método operaísta.

Encarar a composição da classe implica se colocar o problema subjetivo da recomposição política. Como se deve entender a questão da recomposição? Tem mais a ver com síntese ou com ruptura?

Para continuar a discussão, agora poderíamos dizer que não há luta de classes sem recomposição de classe. Primeiro, porém, devemos entender o conceito de composição de classe, e a relação entre composição técnica e composição política, isto é, entre a articulação capitalista da força de trabalho com a maquinaria e a formação da classe como sujeito independente. A composição técnica e a composição política não nos fornecem uma fotografia de elementos estáticos, isto é, de um lado a força de trabalho totalmente subordinada ao capital e, de outro, a classe totalmente autônoma: são ambos processos atravessados pelo conflito, por confrontos, pela possibilidade de ruptura e de inversão, porque ambos estão no interior das relações sociais capitalistas enquanto polos antagônicos. Entre esses dois processos não há dialética conciliadora, nem síntese ou correspondência. O sujeito central ou mais avançado para a acumulação capitalista não é necessariamente o sujeito central ou mais avançado da luta, como se pensava na tradição social-comunista, e como se voltou a pensar na própria elaboração do chamado “pós-fordismo”. Não se trata portanto de uma reproposição da relação marxista entre classe em si e classe para si, mediada por uma consciência de classe idealista que só precisa ser desvelada. Como já vimos, de fato, a subjetividade – base e fundamento da composição de classe – não é consciência: não é desvelada, é produzida. O capital a produz, as lutas podem produzi-la.

A composição política implica sempre um duplo processo: a composição autônoma [da classe] para seus próprios objetivos, e a decomposição dos objetivos do inimigo. Recomposição não significa uma somatória dos elementos tais como são, mas a transformação deles num processo de ruptura com o quadro existente e a construção de um novo quadro. Não se trata, portanto, de reunificar uma suposta unidade originária fragmentada pela ação do capitalismo, nem de retornar àquilo que era antes: a recomposição de classe é a criação de um sujeito novo e autônomo. É a ação da classe contra o próprio inimigo e também a ação da classe contra si mesma, para destruir a relação capitalista que se encarna no proletariado. Podemos dizer que a recomposição é o retorno à autonomia que não existia. Quer dizer, o retorno a elementos que, rompendo com o quadro dado, se compõem de modo radicalmente diferente, criando um novo quadro de relações sociais. E se recompondo na ruptura, esses elementos subvertem a eles mesmos, mudando a essência deles, invertendo-os em relação à sua função original.

No mais, também o capital se decompõe, compõe e recompõe continuamente, isto é, destrói e transforma: é a chamada inovação. Aos movimentos revolucionários dos anos 1960 e 70, o capital respondeu em primeiro lugar com a repressão, mas também com a inovação. A inovação é uma revolução ao contrário, que visa também uma mudança profunda nos níveis médios e baixos da realidade [3] a fim de reforçar a reprodução dos níveis altos, isto é, a acumulação de poder e capital. Essa mudança carrega em si as marcas do conflito com seu antagonista, agora privado da possibilidade de ruptura, subsumido e curvado aos fins sistêmicos. Por exemplo, à luta contra o trabalho assalariado e à flexibilidade da autonomia operária e proletária, o capital respondeu com a precarização. A partir dos anos 1980 e 90, em pleno desenvolvimento neoliberal, temos, de um lado, aqueles que se esqueceram do conflito anterior, e terminam por reivindicar o retorno àquilo que operários e proletários haviam recusado e combatido – a saber, os grilhões do emprego fixo -; do outro lado, os que confundiram a inovação com a revolução, pintando de modo fantasioso uma cooperação social plenamente já livre e autônoma, e o capital como puro invólucro parasitário. Tanto uns quanto os outros não veem a continuidade e a possibilidade do antagonismo, e assumem que a separação entre as duas classes já está dada: para uns significa a impossibilidade da libertação, para os outros a libertação já ocorreu. Ambas são posições ideológicas, ambas impotentes, ambas indicam o abandono do problema da ruptura revolucionária. E ambas não veem a questão central da composição de classe como um processo continuamente atravessado pelo conflito.

Então poderíamos dizer o seguinte, numa fórmula: o contrário da inovação não é conservação, mas revolução. Aliás, se substituirmos inovação e conservação por esquerda e direita, o resultado não muda, trata-se de sinônimos: o contrário da direita não é esquerda, mas revolução. Por isso não podemos nos definir como de esquerda: não porque a esquerda se transformou nisso que é hoje, mas porque a esquerda sempre foi isso. A esquerda é de origem iluminista, progressista, inovacionista. É o pensamento da vitimização e da derrota, da confiança na História e da hostilidade aos que lutam contra seu próprio tempo, da compatibilidade com o poder do capital e da excomunhão paranoica do poder antagonista – por isso, basta os proletários seguirem a própria cabeça no seu comportamento, que já começa o conspiracionismo e a acusação de serem provocadores. A esquerda pinta natureza morta na margem do lago; nós que queremos nos organizar para a pescaria, mesmo com sua perigosa sujeira e ambiguidade, devemos manter distância não desta ou daquela esquerda, mas da esquerda sans phrase.

Quanto a isso, Romano Alquati – figura decisiva do operaísmo, se bem que pouco valorizada na Itália e quase desconhecida no estrangeiro – falava da “espontaneidade organizada” [4]. O que ele queria dizer?

Devemos essa compreensão (da composição de classe e da recomposição) em primeiro lugar ao Alquati. Se quisermos resumir numa tacada, não há operaísmo sem Alquati, na mesma medida em que Alquati não é reduzível exclusivamente à experiência operaísta. Ele foi visto como o “inventor da copesquisa” – afirmação que ele rebatia dizendo que os militantes sempre fizeram copesquisa e que ele, simplesmente sendo um militante, fez copesquisa. Seria como dizer que se eu puser sapatos para atravessar uma estrada cheia de pedras, significaria então que eu inventei os sapatos. Tem obviamente um exagero paradoxal nisso, porque a copesquisa tal qual falamos hoje, ou que tentamos reinventar, é fundada em primeiro lugar na contribuição de Alquati e das realidades coletivas que ele construiu na prática. Todavia, é verdade que simplesmente defini-lo como o inventor da copesquisa termina por limitar seu percurso aos anos 1960, aos seus decisivos escritos sobre a Fiat [5] ou sobre a Olivetti [6]. Alquati, no entanto, é muito mais, vai muito além. Ainda hoje, são fundamentais seus caminhos de pesquisa dentro e contra a “universidade da classe média” nos anos 70, nos quais antecipou a emergência do operário social e do proletariado intelectual. Entre os anos 80 e 90, elaborou um modelo geral (que chamou de “modelão”) de funcionamento do capitalismo, voltado ao macro-objetivo revolucionário da ruptura e da derrubada da civilização capitalista. Naquele momento, Alquati antecipou extraordinariamente temas, nós e questões (da hiperindustrialização à centralidade da reprodução) que hoje se mostram absolutamente decisivos.

A definição de “espontaneidade organizada” emerge dos processos de copesquisa na carne viva da luta operária dos anos 60. Na tradição do movimento operário existe uma divisão entre o culto da espontaneidade e o fetiche da organização, ou sua dialética por estágios de desenvolvimento: primeiro vem a espontaneidade, depois vem a organização. Alquati ataca definitivamente essa dialética e propõe um aparente oximoro: na Fiat não houve uma organização externa produzindo o conflito, mas não foi a mera espontaneidade que o impulsionou. Foi criada um tipo de “organização invisível” [7] através da qual os operários se comunicam, preparam a luta, marcam o tempo, bloqueiam a fábrica. É essa organização invisível que se coloca como vanguarda do processo recompositivo, enquanto os militantes do partido seguem hesitantes, perdidos, e até servindo de entrave. A forma de luta que consiste numa “greve selvagem”[referência do inglês “Wildcat Strike”], que se nutre justamente da organização invisível, é imprevisível, e portanto não controlável por uma mediação reformista. A ação envolve uma rotação contínua das táticas, dos métodos, dos tempos e dos lugares, e “não reivindica nada”. É o nível mais avançado da “não-colaboração” operária – embora não tenha sido a única forma de luta, alternando-se com a greve de massas e os confrontos de rua. A questão é como combiná-las e relacioná-las, potencializando-as reciprocamente. Quanto a isso, Alquati escreve: “a tarefa de uma organização política não é planificar de modo predeterminado a greve ‘selvagem’, justamente porque correria o risco de torná-la absorvível aos patrões, domesticando-a; e, ao invés disso, a organização política deve contribuir para intensificá-la, enquanto para organizá-la e estendê-la basta a ‘organização invisível’ operária da qual a greve ‘selvagem’ se torna um elemento permanente”.

Indo além da especificidade dessas lutas, a questão da espontaneidade organizada aqui permite colocar essa relação nos termos corretos politicamente, distinguindo resolutamente a espontaneidade do espontaneísmo – o qual se constitui numa ideologia -, assim como se deve distinguir a organização da mera gestão. Os dois termos da relação não ficam mais, portanto, desconjuntados e contrapostos: deve-se alimentar de espontaneidade a organização e conduzir a organização dentro da espontaneidade. Podemos dizer que a autonomia é a organização que reflete sua própria espontaneidade, é a espontaneidade que reflete sua própria organização. E podemos dizer que o partido (de modo radicalmente diverso do uso e da ideia corrente) é o sujeito que recompõe continuamente a relação entre espontaneidade e organização, entre negação e macro-objetivos.

Nos teus escritos, você também faz constante referência ao “método da tendência”: no que isso consiste exatamente?

É um aspecto central e, talvez mais do que outros, razão de muitos equívocos. A tendência tem sido interpretada em termos cada vez mais mecanicistas por algumas das figuras provenientes do operaísmo, como se a linha de desenvolvimento capitalista aqui fornecesse imediatamente os sujeitos da transformação social. Dessa forma a composição política é transformada em fruto da composição técnica, e não mais sua ruptura. Esse mecanicismo assumiu o nome de ontologia, completando uma simples reversão intelectual do processo. Significa dizer: os sujeitos produzidos pelo desenvolvimento capitalista são considerados ontologicamente os sujeitos revolucionários. Para conseguir fechar a conta, foi removido o nó da composição de classe, das relações de força, do processo de luta através do qual a subjetividade forma a própria autonomia, rompendo com o processo de subjetivação capitalista.

Ao contrário, do ponto de vista revolucionário, tendência não significa objetividade e linearidade do percurso histórico, e não tem nada a ver com a previsão do futuro. Convém deixar à meteorologia o prognóstico de chuva. Como militantes, devemos nos empenhar em criar tempestades. E obviamente “tendência” não significa a irreversibilidade dos processos, que é o dogma na base da religião inovacionista e aceleracionista: ao contrário, já que estão fundados e moldados nas relações de força, os processos podem ser continuamente interrompidos, desviados, revertidos. Tendência significa, portanto, a capacidade de agarrar a possibilidade de um desenvolvimento oposto e radicalmente diverso a partir dos elementos do presente. A tendência é como a profecia: significa ver e afirmar de modo diferente aquilo que já existe virtualmente no presente.

Em suma, tendência efetivamente quer dizer antecipação, é a capacidade de captar o campo de possibilidades de antagonismo no interior das ambivalências e ambiguidades da composição, subjetividade e comportamento existentes. Tendência significa aposta política. A aposta não é um lance de dados, tampouco uma previsão científica. É uma escolha de caminho, a identificação de uma linha de tendência que não está dada, mas que pode existir. É uma aposta materialista, isto é, dentro e contra o campo de forças existente. Sem aposta política, não existe política no sentido revolucionário de fato, mas apenas administração do existente, ou técnica da política institucional.

Na metade dos anos 1970, falando da questão da formação e da universidade, Alquati escrevia que a copesquisa serve para se chegar a um papel que não seja de mero reboque do movimento: “a pesquisa volta a prever, a antecipar, e não a racionalizar ideologicamente aquilo que já ocorreu ‘espontaneamente’ quando o movimento de massas realmente se ‘move’. O problema é geral: da estratégia que serve a dirigir e da direção política que poderia prever segundo uma estratégia. Chegar depois não serve”. O militante deve assumir o risco. O importante é agir dentro e contra a materialidade do existente, e não – como é muito comum no sucesso do chamado “pós-operaísmo” – dentro da própria fantasia individual e contra a possibilidade coletiva.

Nos dois nomes mais conhecidos à nível internacional, Mário Tronti e Toni Negri, são rastreáveis as variantes do operaísmo às quais você se referiu, uma “catéxica” [8] e a outra “aceleracionista”. Através de figuras como Romano Alquati ou Sergio Bologna, todavia, é possível identificar um terceiro paradigma teórico e político interno ao operaísmo, que podemos definir como “composicionista”. Porque pode ser importante aprofundar tal linha de pesquisa?

É através desse paradigma (definido como “composicionista” por assim dizer, se quiser encontrar um outro termo, o que conta é o conteúdo) que o operaísmo pode romper o sistema parcialmente fechado da lógica marxiana – aquela que corre o risco de ficar presa à explicação de como a gaiola de ferro se produz e reproduz -, introduzindo o elemento decisivo da subjetividade. Esta não se forma de modo determinista em relação às condições materiais, nem se forma prescindindo delas: como já vimos, a subjetividade está ligada à luta, ou seja, ao poder modelador do capital e à possibilidade de comportamentos e forças que se formam contra o capital. Observar a composição de classe, copesquisar e agir dentro dela para torcê-la e puxá-la numa direção antagonista significa continuamente centrar a iniciativa política na relação entre processo e sujeito. Falando de um jeito simples: num processo com relações de força favoráveis ao capital, o sujeito que se forma será moldado em primeiro lugar por ele; num processo com relações de força diferentes, se forma um sujeito diferente. Dizer que o sujeito é moldado pelo capital, como ocorre no momento atual, não significa que não existe possibilidade de conflito ou autonomia, de jeito nenhum. Alquati falava de um “resíduo irresoluto” e irresolvível pelo capital, que ele atribuía à capacidade ativa humana, da qual o capital deve continuamente se alimentar para fazer funcionar o seu sistema. Poderemos até dizer que existe uma assimetria potencial entre as duas classes: enquanto o capital precisa do proletariado, o proletariado não precisa do capital, e no fim das contas nem dele próprio como produto dessa relação social. Esta é a contradição irresolvível para o capital, que é da qual deriva permanentemente a possibilidade do antagonismo, que assume de tempos em tempos formas e expressões diferentes, ou que não assume formas e expressões explícitas em alguns momentos.

O antagonismo não pode ser esperado de maneira “messiânica”, nem imaginado a partir daquilo que se gostaria – o resultado acaba sendo que, quando os proletários não se comportam como queríamos, praticamos “fugas para frente” individuais e intelectuais (como os teóricos da multidão que negaram a realidade refugiando-se na teoria, decidindo, para parafrasear Brecht, que se a multidão não concorda, então é preciso eleger outra). Os militantes devem escavar nas ambivalências e na ambiguidade, na “sujeira” dos comportamentos reais: não para exaltá-los populisticamente, mas para buscar neles uma dimensão política no nível de suas formas e expressões intrínsecas, que existe em virtualidade ainda não transformada em ato coletivo. Por exemplo, antes de tomar uma forma explícita e coletiva de contraposição e negação, a recusa do trabalho se encarnava em comportamentos de boicote fragmentados no plano individual. Da dimensão política intrínseca à dimensão política explícita não há necessariamente uma passagem de etapas de desenvolvimento. Há a construção de um processo organizativo, o percurso da copesquisa, toda força da aposta militante.

O problema, então, é que tanto o paradigma “aceleracionista” quando aquele “catéxico” terminam por assumir a temporalidade do desenvolvimento capitalista e presumem a partir dela a composição de classe e sua possibilidade revolucionária. Para o primeiro paradigma, basta simplesmente acelerar o desenvolvimento da nova composição técnica para transformá-la em composição política; para o segundo, basta segurar à força a velha composição política para combater a composição técnica. Ambos incorrem de considerar o desenvolvimento num nível de abstração que perde contato com o nível médio, isto é, com o nível no qual se dão as possibilidades concretas de ruptura e reversão. O método da tendência que nos interessa aqui, por sua vez, não é a identificação de um desenvolvimento “objetivo”; significa colocar o problema da interrupção e do desvio, isto é, do acúmulo de forças para construir processos recompositivos. Tal força se acumula tanto na aceleração quanto no breque, mais em um e menos no outro a depender do momento e, sobretudo, das lutas que determinam a resistência ou o avanço. Porque é do ponto de vista da composição de classe, da sua potencial autonomia e da sua possibilidade de transformação revolucionária, que devemos valorizar a aceleração ou o breque.

No caso do aceleracionismo de Negri, ao contrário, a tendência se torna teleológica. O processo de organização, de conflito e ruptura interno à relação entre composição técnica, política e recomposição é substituído por um imediatismo na tradução da composição técnica para a composição política. Negri termina, com isso, não vendo o processo e identificando imediatamente o sujeito como ontologicamente livre e autônomo. Não se dá conta de que aquele sujeito não é de fato livre e autônomo, mas profundamente marcado pela subjetivação capitalista. Só captando essa ambivalência e puxando-a num sentido antagonístico podemos nos opor a nós próprios como sujeitos capitalistas. Só através do processo de luta o sujeito conquista liberdade e autonomia. Há nisso também um vício intelectual, de não mais medir as próprias categorias tendo por base a militância dentro e contra a realidade, mas sim medir a realidade tendo por base as próprias categorias. Da autonomia do político, chega-se à autonomia da filosofia política. E é, de certa forma, tristemente paradoxal que um daqueles que falou sobre a hegemonia do “intelecto geral” termine sua trajetória na presunçosa solidão do intelecto individual.

Leia aqui a segunda parte da entrevista.

Sobre a entrevista

Gigi Roggero é militante do coletivo Hobo, membro do comitê editorial do site italiano Commonware e pesquisador autônomo. David Gallo Lassere é membro da Plateforme d’Enquêtes Militantes e pesquisador do Sophiapol na Universidade Paris Ouest. Originalmente publicada em italiano no Commonware, esta entrevista foi traduzida ao português por “Tartaruga Ninja”. Por se tratar de uma tradução direta, certas passagens foram preservadas pelo tradutor de sua versão original mas podem não ser encontradas em sua versão em inglês na Viewpoint Magazine, por motivos que não é de nosso conhecimento.

Notas

[1] Os trechos são de Operários e Capital, livro de Tronti que teve sua única publicação em português pelas Edições Afrontamento, Porto, 1976.

[2] Sobre “enquete operária”, a versão em inglês desta entrevista indica o artigo Enquete operária: uma genealogia, que foi traduzido ao português pelo Passa Palavra: <https://passapalavra.info/2020/03/130037/>. “Copesquisa” é, aqui, nossa tradução de conricerca, neologismo criado pelo operaísmo italiano: <https://viewpointmag.com/2013/09/27/coresearch-and-counter-research-romano-alquatis-itinerary-within-and-beyond-italian-radical-political-thought/>.

[3] Nota à versão em inglês: O conceito de “níveis de realidade” é uma referência ao modelo de Alquati, sua síntese do sistema capitalista. O sistema é organizado hierarquicamente em diferentes níveis da realidade: nos níveis altos temos acumulação e o domínio do capital, os macro-objetivos do sistema, e nos níveis de base temos o funcionamento diário do sistema e suas expressões concretas e imediatas. Tudo isso depende do nível médio, no qual temos atividade, transformada em trabalho. Esse modelo não é um simples resumo das coisas que existem, nem é estruturalista: é antes uma tentativa de Alquati de sintetizar os processos através dos quais funciona o sistema capitalista como um todo, para poder identificar suas diferentes dinâmicas, suas ambivalências e suas contradições, portanto as possibilidades de conflito e de contrassubjetividade, de ruptura e fuga. Do ponto de vista das formas de organização antagonistas, falar desses níveis não significa imaginar uma simples inversão dialética do sistema capitalista, ou repropor uma simetria entre composição técnica e composição política. Ao invés disso, significa colocar em questão a hierarquia capitalista sem ignorar seu potencial para estratificação e produção de subjetividade, ou seja, sem nos limitarmos ao testemunho de uma ideologia horizontalista estéril. Num sistema de relações sociais que são verticalmente hierárquicas, horizontalidade é sempre o que está em jogo no conflito, nunca o ponto de partida. Os níveis médios – situados entre os níveis de abstração superiores e os níveis de realidade inferiores – são o lugar no qual é possível consolidar processos de contrassubjetividade, garantindo que as lutas na base atinjam os níveis altos. Por isso, são o lugar no qual o militante político revolucionário se localiza estrategicamente.

[4] Gigi Roggero discute a noção alquatiana de “espontaneidade organizada” em: <https://libcom.org/history/organized-spontaniety-class-struggle-workers-autonomy-soviets-italy-gigi-roggero>.

[5] Os escritos de Alquati sobre a Fiat foram compilados em Sulla FIAT e altri escriti, disponível aqui: <https://operaismoinenglish.files.wordpress.com/2013/11/73113278-alquati-romano-sulla-fiat-e-altri-scritti-1975.pdf>. Na versão em inglês da entrevista, indica-se como referência o “Esquema de um panfleto na Fiat”: <https://viewpointmag.com/2013/09/26/outline-of-a-pamphlet-on-fiat-1967/>.

[6] “Composição orgânica do capital e da força de trabalho na Olivetti”, publicado originalmente na segunda edição dos Quadierni Rossi em 1962 <http://www.bibliotecaginobianco.it/flip/QUR/002/02/index.html#63>. Não traduzido ao português, encontra-se em inglês em: <https://viewpointmag.com/2013/09/27/organic-composition-of-capital-and-labor-power-at-olivetti-1961/>.

[7] Na versão em inglês, os tradutores indicam o artigo: <https://viewpointmag.com/2013/09/26/invisible-organization-reading-romano-alquati/>.

[8] Catéxico, catexe e catexia remetem a um conceito bíblico que, em grego, significa “fazer contenção”, “ação de parar, reter, conservar”. O termo foi trazido ao pensamento político por Carl Schmitt, e definido pelo italiano Paolo Virno como algo que impede a vinda do anticristo: <https://en.wikipedia.org/wiki/Katechon>.

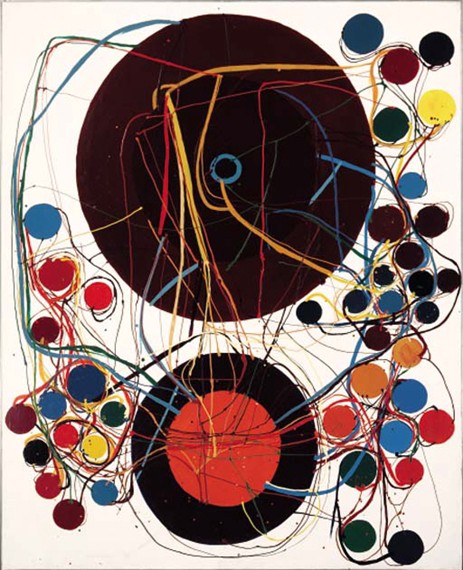

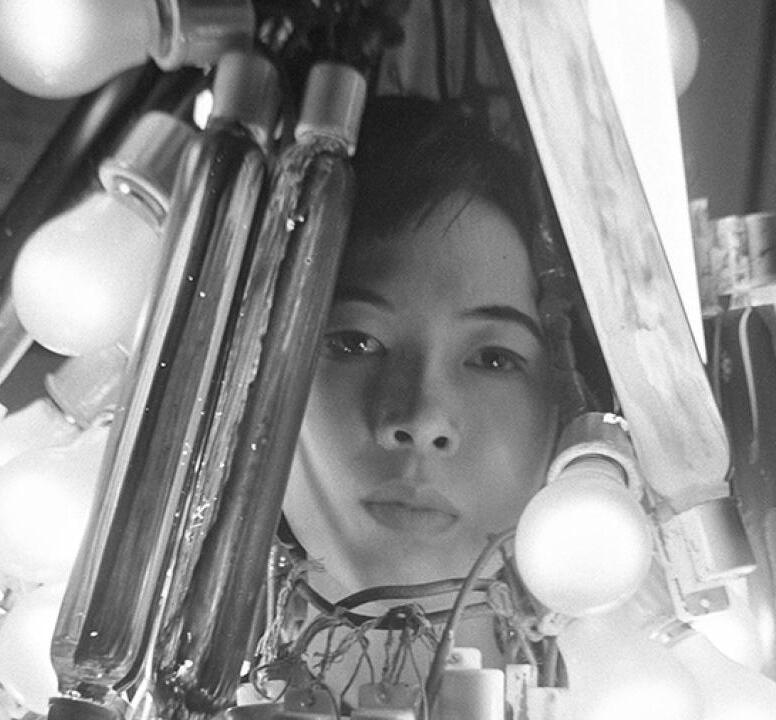

A autoria das obras que ilustram a entrevista é de Atsuko Tanaka (1932-2005).

A autoria das obras que ilustram a entrevista é de Atsuko Tanaka (1932-2005).

Antigamente bacalhau era comida de pobre. Era preço de banana! Mas até hoje tem gente que acha que o mar é salgado porque o bacalhau é salgado. Enquanto isso, a banana na feira vale mais que dólar.

Há buracos, cavados por velhas ou jovens toupeiras, os mais “intensos”… Mas quando chega o “tatuzão”, buracos “extensos” são cavados, como os que ligam Inglaterra à França ou Barra Funda à Itaquera… “metro, boulot, dodo”. Porque (ou por que?) todas toupeiras, as nossas e as deles, são cegas…

Diz-se por aí que o “herói dos trabalhadores” é Diogo Maradona (Militância: a aposta materialista no antagonismo?), então, deixemos Marx em paz!?

“A tendência é como a profecia: significa ver e afirmar de modo diferente aquilo que já existe virtualmente no presente”.

E não é por viver em profecias que não vivemos? Se aceitássemos (e vivêssemos dia a dia) a morte, não fantasiaríamos o regresso de Dom Sebastião… sejamos nós sebastianistas, marxistas, ou mesmo marxianos… porque Marte é logo ali (mas não é aqui…)…

Queria mesmo é poder comer bacalhau no natal…

Para que vossa nobilíssima majestade defunta almejasse comer bacalhau a cada fim de ano, quantos não terão desejado algo mais que o bocadinho de morte ao fim de cada novo dia de exploração? As-salamu alaykum.

O capital se transnacionaliza, os trabalhadores se fragmentam… Em prol de seus “próprios objetivos”, contra uma classe material e mundialmente organizada, e, portanto, universal, para “decompor” os objetivos deste inimigo, o estado amplo, propõe-se para a classe trabalhadora uma “espontaneidade organizada” através de “uma organização invísivel”? Como, contra este estado amplo, que consegue organizar-se internacionalmente mantendo a soberania interna de cada um de seus entes, “medir a realidade tendo por base as próprias categorias”?

Bela poesia para jovens universitários e editoras de livros (de esquerda ou não…), mas, mesmo eu não sendo poeta, fico com a minha…

Como toupeira sigo

num cavar sem fim

A única luz no fim do túnel é a que ficou atrás de mim

Como toupeira eu canto

Que o tamanho do sonho

Ou do santo

Supera o tamanho do monstro

Mas o monstro que me suporta

E o mesmo que me soterra

No meu céu sob a terra

E o cavar segue adiante…

Numa rede infinita de frágeis túneis

De uma escuridão sempre constante

Peixe Vivo Fora da Água Fria

“A tendência é como a profecia: significa ver e afirmar de modo diferente aquilo que já existe virtualmente no presente”.

Profecia quem faz são os “Simpsons”.

Os “Simpsons” são da Fox.

A Fox é da Disney.

A Disney foi do Walt Disney

Walt Disney era liberal,

(dizem que era nazista também…)

O liberalismo crê que o mercado é guiado por uma “mão invisível”

Será por isso que, contra a “mão invisível”, o operaísmo crê na “organização invisível”?

Esperemos novos episódios dos Simpsons, que têm tido a “tendência” profética para responder a esta questão…