Por João Bernardo

Se a estética é a maneira como olhamos e ouvimos, não poderá antes centrar-se na maneira como concebemos? Enquanto preparava este ensaio, folheei um livro que lera há bastantes anos e entre as anotações que fizera nas margens encontrei a seguinte — Haverá uma ilusão naturalista independente de um código de significado?

No entanto, é impossível conceber sem ver e ouvir, e qualquer símbolo, pré-existente ou inventado, suscita na nossa mente imagens e ecos. As artes hieroglíficas ou baseadas em ícones, que pressupõem ostensivamente o modo como o artista, e em geral a sociedade, entendem as hierarquias e o status dos personagens, não são independentes da visão. O ícone é como uma caligrafia. No antigo Egipto e na Assíria, por exemplo, ou na cultura bizantina ou na arte medieval anterior aos primeiros esboços da Renascença, que correspondiam a meios estritamente cingidos a uma hierarquização única e desprovidos de mobilidade social, ou ainda na Índia de tradição hinduísta, estratificada em castas, a forma, o tamanho e a posição de cada figura eram definidos consoante o lugar ocupado na sociedade. Nestes casos todas as figuras se localizavam obrigatoriamente no mesmo plano, sem perspectiva, mas diferenciavam-se eventualmente, além da dimensão, pela ordem em que se dispunham num escalonamento vertical.

Pelo contrário, em meios onde existisse uma pluralidade de hierarquias ou mesmo uma certa democratização e alguma mobilidade social, além de marginais e gente errante, como sucedia nas cidades da Antiguidade clássica ou da Renascença, ou ainda da China a partir do período das Cinco Dinastias, as figuras não eram ordenadas hierarquicamente, mas no espaço, podendo ser tridimensionais, e foi nestes casos que se aplicou a perspectiva à arte. Em Renaissance and Renascences in Western Art, Erwin Panofsky notou, sem a explicar, que «na Idade Média havia uma estranha dicotomia entre a teoria óptica e a prática artística» e, depois de indicar que a perspectiva óptica estava divulgada no Ocidente cristão desde o século XII graças ao papel dos árabes enquanto transmissores dos conhecimentos da Antiguidade clássica, Panofsky acrescentou que «essa perspectiva medieval, no entanto, nunca deixou de ser uma teoria matemática da visão, intimamente ligada à astronomia, mas completamente estranha às questões de representação gráfica». Entendemos, assim, que não se tratava de uma ignorância científica ou técnica, mas da forma como pretendia representar-se visualmente a inter-relação das figuras.

Esta mesma alternativa preside à noção de retrato. Nas culturas e sociedades alheias à mobilidade social as figuras eram representadas em atitudes estereotipadas, aquelas que se esperava da função desempenhada, e do mesmo modo os rostos assemelhavam-se a máscaras, conformes à dignidade atribuída ao cargo. Não se tratava aqui de ausência de realismo, mas da correspondência à realidade social e não a qualquer aparência individualizada. Só quando a mobilidade social irrompe é que o retrato muda de significado e de objectivo, procurando-se que transmita o mais fielmente possível as formas exteriores do rosto e do corpo. E assim se constituíram dois complexos artísticos distintos, um sem perspectiva e com os rostos simbólicos, outro com perspectiva e com rostos onde se exprimiam traços individuais.

É elucidativo observar que na Índia a concepção individualizada de retrato se iniciou apenas a partir do imperador Akbar, quando se tornou hegemónica a dinastia mughal, de propensão muçulmana. Tal como escreveu Ananda Coomaraswamy, citado por B. N. Goswamy em The Spirit of Indian Painting, diferentemente da arte hindu, a arte mughal «interessava-se pelo carácter individual». Uma inovação tão drástica reforça a tese dos historiadores que defendem que, ao contrário do hinduísmo, o islamismo indiano proporcionou uma via de ascensão às castas inferiores. Se a dinastia mughal continuasse a atribuir às castas a mesma função ideológica central que ocupam no hinduísmo, como seria possível explicar que numa sociedade em que não tivesse aumentado a mobilidade interna as fisionomias fossem percebidas individualizadamente? Parece-me que só uma mudança social poderia precipitar a ruptura artística. Goswamy indica a clivagem artística, embora sem reflectir sobre as suas determinantes sociais, quando observa, acerca do Rajasthan, ou seja, os Estados onde continuava a prevalecer a tradição hinduísta, que «na pintura em geral era muito imitado o estilo mughal e, nos retratos, o tipo mughal de naturalismo e de observação. Todavia, quando se pedia a um pintor rajput [hinduísta] que representasse uma fisionomia ou quando, por iniciativa própria, ele decidia fazer um retrato, parece que frequentemente se inspirava na sua provisão de conceitos e ideias que remontavam a um passado distante e recorria a uma noção mais “indiana” daquilo que um retrato deveria ser». Não se tratava aqui de limitações do olhar, mas da maneira como se olhava e daquilo que se buscava com o olhar.

Passando para a Itália na transição da época medieval para a Renascença, quando se vê uma obra de Cimabue e depois uma de Giotto, trinta anos de diferença e um foi mestre do outro, mas é já um mundo novo. Escreveu Dante na Divina Comédia, no Canto XI do Purgatório (tradução de Vasco Graça Moura): «Acreditou Cimabue na pintura / ser primeiro, e Giotto o há vencido, / tanto que a fama se lhe torna obscura». Contava-se naquela época que o jovem Giotto, ainda aprendiz de Cimabue, pintara uma mosca num quadro que o seu mestre acabara de completar, e este tentava enxotar o insecto, de tão perfeita que estava a representação. A anedota serve para marcar que com Giotto se inaugurara um período em que a exactidão do detalhe assumia uma importância crescente, e para ajudar os artistas nesta difícil tarefa apareceram então múltiplas máquinas e instrumentos ópticos, destinados a fixar os pormenores fisionómicos.

Ora, ao mesmo tempo que na Renascença os rostos foram cada vez mais individualizados e trabalhados com cuidado, as perspectivas passaram também a ser mais rigorosamente definidas, aumentando a ilusão de profundidade. Depois de termos comparado uma obra de Giotto com outra do seu precursor Cimabue, podemos dar um passo adiante e apreciar A Nossa Senhora do chanceler Rolin, de Jan van Eyck, ou A flagelação, de Piero della Francesca — dois exemplos entre tantos outros, e por mais de um motivo. Como é possível que, na primeira obra, a Virgem, o Menino e o chanceler estejam na mesma dimensão e, na outra obra, que Cristo seja representado numa dimensão inferior à dos restantes personagens? Porque obedecem à mesma geometria tridimensional, claramente ordenada pelos mosaicos do chão. Já não se representam distâncias hierárquicas, mas distâncias no espaço.

No caso da China a utilização da perspectiva foi mais subtil, pois os personagens da corte dispunham-se em ordenações rigorosas, enquanto os populares se misturavam de modo caótico, mostrando assim que a racionalidade geométrica era um privilégio da elite.

Aliás, a própria perspectiva e a mobilidade social que a justifica sofreram profundas alterações ao longo dos séculos. Basta comparar o modo como Piero della Francesca ou Pietro Perugino e Camille Pissarro ou Gustave Caillebotte dispuseram as pessoas nos espaços públicos. Piero della Francesca e Perugino colocavam cada figura numa geometria bem delineada, que, assim como a relacionava com as demais, circunscrevia-a enquanto individualidade. Além de ajudarem a traçar a perspectiva, os mosaicos do chão serviam para situar cada personagem num espaço que, embora relacionado com os restantes, estava singularizado. Nas perspectivas de Pissarro ou de Caillebotte essa individualização não existe, as pessoas misturam-se no mesmo espaço. Subjacente à visão de uns estava a noção de cidadania da Renascença italiana, enquanto os outros pertenciam à sociedade mesclada de Paris na segunda metade do século XIX, a que o urbanismo do barão Haussmann conferira uma forma palpável. Entre estes dois extremos — e poderia citar muitos outros exemplos — o traçado linear da perspectiva foi progressivamente complementado, por vezes até substituído, pelas gradações da luz e pela modelagem através do chiaroscuro.

A perspectiva é um elemento estritamente formal, mas podia ainda ser usada como um acessório na narrativa, confundindo o espaço com o tempo. São inúmeros os quadros da primeira Renascença em que episódios cada vez mais remotos de uma mesma história ficam situados em planos sempre mais distantes, de modo que o horizonte, a origem do espaço, se confunde com a origem do tempo. Por isso não me parece que Coomaraswamy tivesse razão ao considerar que «enquanto a arte europeia naturalmente descreve um momento do tempo, uma acção imobilizada ou um efeito de luz, a arte oriental representa um estado contínuo». E Goswamy, que o cita, partilha essa opinião, especificando que se trata da pintura indiana de tradição hindu, budista e jain dharma, mas não de tradição islâmica, em que só ocorrem raros casos. Decerto a figuração do espaço como tempo foi mais duradoura na arte indiana do que na arte ocidental, mas não foi exclusiva, embora os pintores ocidentais tivessem usado no espaço percursos lineares ou sinuosos para simular o tempo, enquanto os indianos recorreram a percursos circulares. Então, é neste aspecto, e só nele, que a arte reflecte filosofias do tempo distintas nas duas culturas.

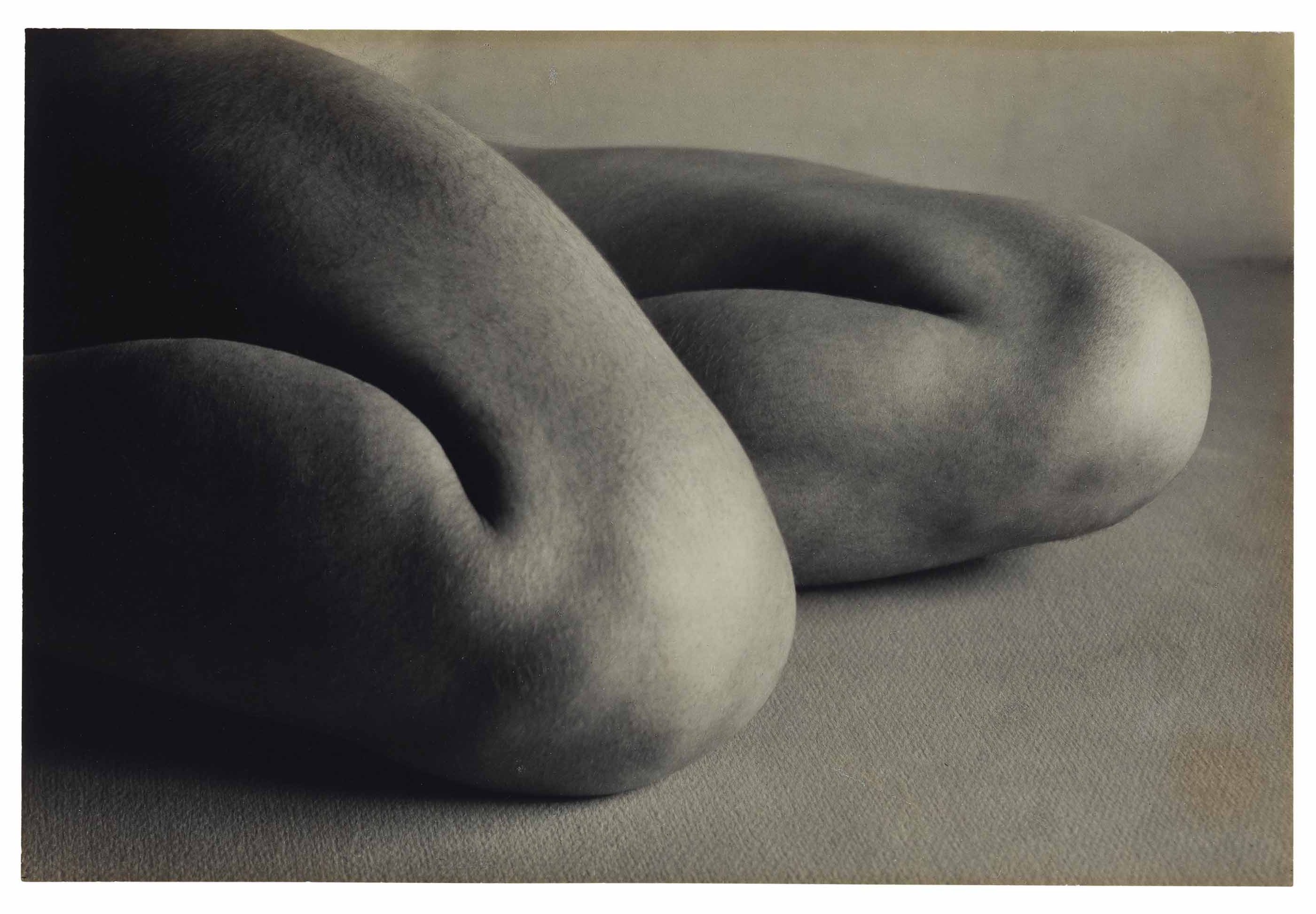

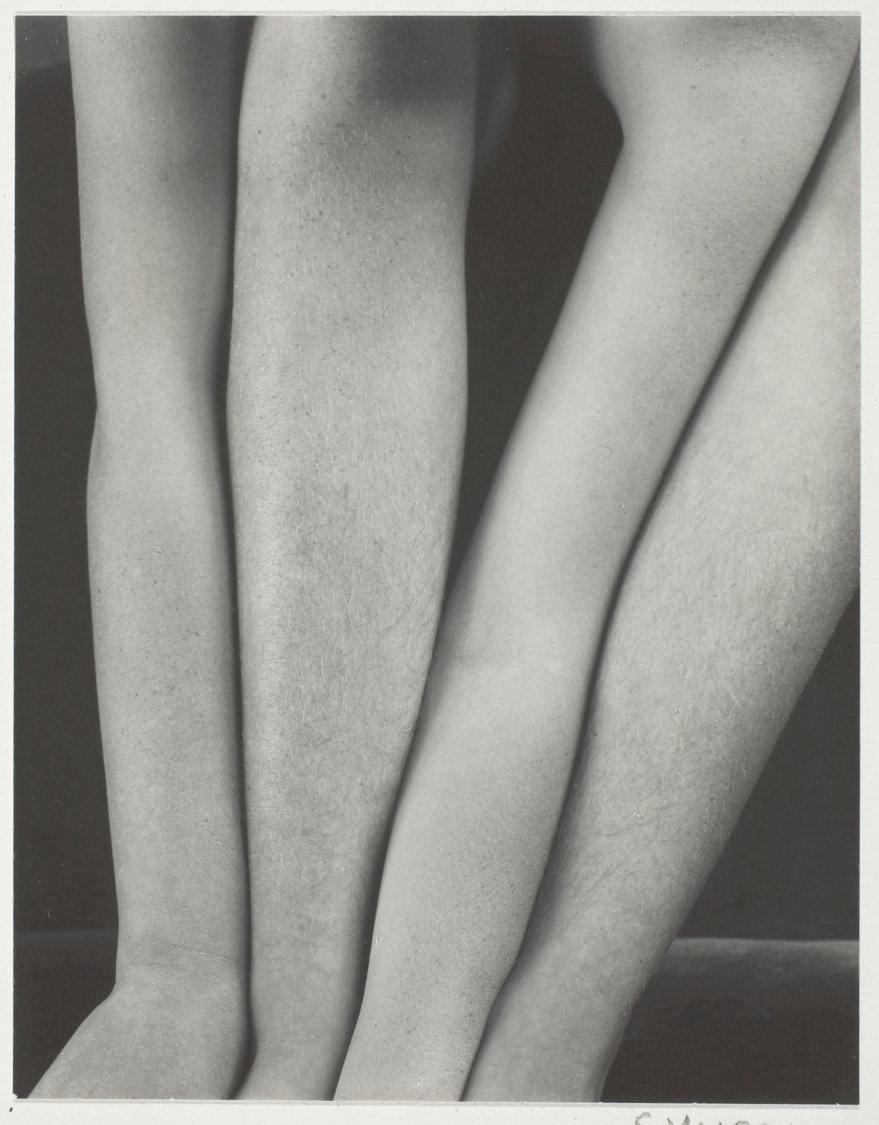

Se nos casos de sociedades altamente hierarquizadas e sem mobilidade social a pintura e o baixo-relevo nos parecem obedecer mais à concepção do que à visão, isto deve-se ao facto de não ser esse o olhar que nós próprios lançamos, e supomos então que só na Antiguidade clássica e, depois, a partir da Renascença fosse a visão a predominar, porque corresponde ao nosso olhar. Por isso tantas pessoas hoje julgam candidamente que a perspectiva — sem se preocuparem em definir que tipo de perspectiva — é mais natural do que a representação num só plano. Mas surgem problemas, porque poderemos então presumir que a pintura abstracta esteja mais próxima da concepção do que da visão. Ora, quando Ellsworth Kelly, citado por Irving Sandler em The New York School, explicou que gostava de trabalhar a partir, por exemplo, de «um fragmento de uma peça de arquitectura ou as pernas de alguém ou por vezes o espaço entre as coisas ou só o aspecto que teriam as sombras de um objecto», então as obras resultantes são mais figurativas do que abstractas e a divisão entre abstracto e figurativo esfuma os limites. Se depois de ler este esclarecimento de Ellsworth Kelly eu olhar de novo uma fotografia de Cartier-Bresson feita em 1929, La Villete, Paris, o que vejo são os espaços entre as pessoas, e ela torna-se abstracta. De modo ainda mais flagrante, quando Edward Weston fotografava corpos, resultavam fotografias abstractas. (A fotografia que usei no destaque é também de Weston, Joelhos, de 1927.) Ou preste-se atenção em O absinto, de Degas, uma obra de 1876, à geometria das mesas e do banco e do espelho, e a mulher e o homem tornam-se prescindíveis. Onde se desenha a fronteira entre figuração e abstracção?

Em 1930 Theo van Doesburg observou, mas sem resultados, que a arte abstracta devia na verdade ser classificada como concreta, e que a única abstracta é a arte figurativa. Quando Silva Porto, um dos pintores portugueses mais conceituados da sua época, fez o retrato de uma vaca premiada, à maneira de um burgomestre holandês do século XVII, com a fita vermelha e a medalha em torno do pescoço, esta representação de uma vaca numa tela nada tem de comum com a vaca real e não passa de uma abstracção pictórica, enquanto Kandinsky, pelo contrário, criou formas inteiramente novas, sem correspondência na realidade, e por isso inaugurou um novo concreto.

A questão começa talvez a esclarecer-se — a não ser que se confunda mais — se recordarmos que a mesma obra pode combinar diferentes tipos de representação, como sucedeu nas pinturas rupestres em que, certamente com intuitos de magia, as figuras de animais obedeceram a critérios naturalistas, enquanto as figuras humanas foram traçadas muito esquematicamente, aproximando-se mais de pictogramas do que de evocações visuais. No entanto, existe nessas obras uma unidade estética, o que as leva a ser simultaneamente figurativas e abstractas.

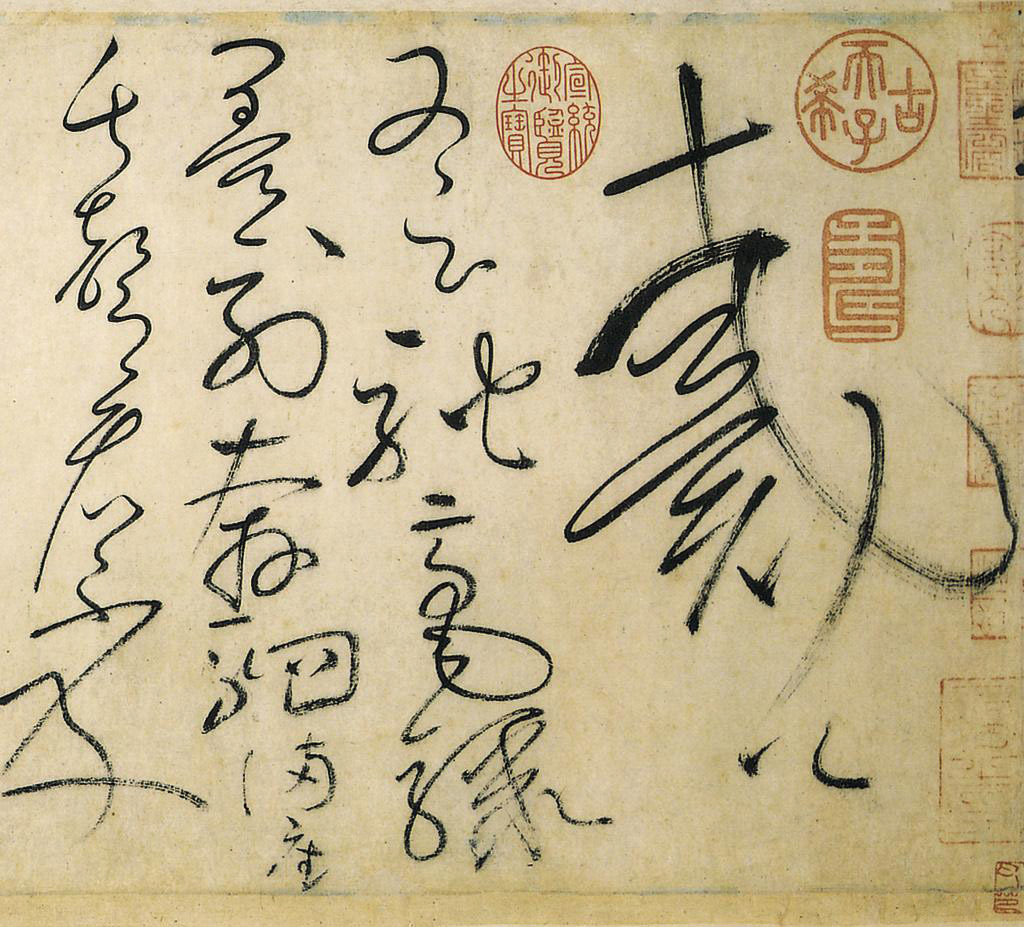

Mas é na China, onde caligrafia e pintura nasceram juntas e nos mesmos meios sociais, e onde a caligrafia foi desde sempre cultivada como uma arte e influenciou profundamente as representações de pessoas, coisas e paisagens, que mais frágil se torna a distinção entre o abstracto e o figurativo. A própria pintura chinesa não pode entender-se sem a caligrafia e E. H. Gombrich mencionou, em Art and Illusion, «a linguagem visual limitada da arte chinesa, aparentada à caligrafia». Então, os caracteres, as palavras, são linhas abstractas ou figuram uma representação? No museu de epigrafia de Xi’an (Forest of Stone Steles Museum) vi uma inscrição de um dos mais célebres calígrafos, Shi Huaisu, activo durante a dinastia Tang, que me impressionou pelo que nós hoje chamamos expressionismo, um grito irrefreável, e conhecendo alguns traços da sua vida, o seu desespero, o seu alcoolismo, que o fazia sair em brados pelas ruas da cidade, onde todos lhe chamavam «o monge bêbedo», imaginei quanta angústia aquele texto conteria. Mas não. O catálogo explicou-me prosaicamente que se tratava da receita de um medicamento. É que a caligrafia chinesa tem uma capacidade de expressão própria, independente do texto que narra, ou mesmo contrária a ele, por isso o estudo a partir da natureza era tão fundamental para os calígrafos como para os paisagistas. É a visão que sustenta ambos.

Jin Weinuo, na monumental A History of Chinese Art, originariamente publicada pela China Renmin University Press, resumindo um debate entre Shi Huaisu e outro calígrafo, escreve que «os calígrafos deviam aprender com a natureza». Mesmo na época arcaica os calígrafos chineses procuravam tanto a beleza visual como o significado espiritual, o que distinguia as suas obras das iluminuras medievais europeias, que alcançavam a beleza graças sobretudo a elementos decorativos acessórios às letras, e não pela própria escrita, excepto em algumas maiúsculas iniciais. Essa importância atribuída à caligrafia faz da pintura chinesa um continente distinto dos outros espaços artísticos.

Mas será completamente distinto? Talvez as margens sejam indefinidas, porque na Índia as chamadas miniaturas, pinturas em papel que podiam eventualmente atingir um grande formato, mas se destinavam a ser apreciadas de perto nos mínimos detalhes, surgiram em estreita relação com a escrita e nunca se afastaram completamente. Esta observação pode recuar no tempo até antigos textos budistas escritos sobre suportes variados, em que a ênfase na caligrafia era equiparável à das pinturas, e deve ultrapassar o Leste da Índia para incluir o Nepal e, nas fronteiras da China, o Tibete. Decerto a proximidade entre texto e imagem não implica necessariamente uma influência, mas propicia-a, e o carácter decorativo da pintura indiana parece-me evidenciar a sua intimidade com a caligrafia. Além disso, frequentemente a narração pressuposta na pintura conjugava com figuras descritivas, minuciosas nos detalhes, outro tipo de elementos, tão abreviados que se tornavam simbólicos. Uma ambiguidade equivalente encontra-se no lado ocidental da Índia, onde o jainismo estava implantado. Um bom exemplo, que me faz lembrar o sucedido esteticamente com a arte rupestre, é a pequena pintura executada por um anónimo nos meados do século XV para ilustrar uma versão jain do poema épico persa Shahnama, representando o confronto de Siyavash com Afrasiyab de um e outro lado do rio Jihun. Em contraste com o carácter descritivo dos personagens, a figuração do rio é estritamente simbólica. Esta abreviação desempenha, relativamente à figuração, a mesma função que as onomatopeias têm na linguagem, o que acentua a sua proximidade da caligrafia.

Coomaraswamy, citado por Goswamy, observou a respeito do estilo artístico seguido pelos adeptos do jain dharma: «Chamar-lhe um puro desenho subentende que se trate de uma arte de símbolos, indiferente à representação. Por outro lado, não é caligráfico, ou seja, não é deliberadamente procurada a elegância ou uma combinação de linhas elegante, e neste sentido assemelha-se mais a uma escrita feita para ser lida claramente e com facilidade». E Coomaraswamy concluiu: «Tema e fórmula constituem uma unidade inseparável, texto e figuras formam uma relação contínua do mesmo dogma no mesmo tom». Fica assim exposto o dilema que se colocará a quem tiver a fútil pretensão de demarcar, na arte indiana, pintura e caligrafia.

Em comparação com as culturas indianas, a relação entre pintura e caligrafia foi mais flagrante na Pérsia, onde «Riza Abbasi se tornou o mais admirado e imitado dos artistas no começo do século XVII graças à sua mestria no traçado da linha», escreveu Julian Bell em Mirror of the World. «Os ritmos sinuosos da sua pena levaram a arte persa a aproximar-se da caligrafia árabe e, na verdade, do despojamento da pintura dos literatos chineses».

Esta observação conduz-nos directamente ao mundo árabe, onde se impunha com rigor a proibição religiosa das figuras e onde a arte atingiu na caligrafia a sua expressão mais sublime. Na pintura e sobretudo no azulejo, um material que fez o colorido adquirir outro brilho, as curvas e contracurvas da escrita árabe teceram em redor da comunidade dos crentes um universo novo, e essa rede de sinuosidades e cores é figurativa porque reproduz os textos sagrados ou é abstracta porque cria um jogo visual próprio, que não existia antes? Na pintura, tal como na caligrafia enquanto pintura, há o olhar e o gesto da mão.

E então, se o olhar é nosso e o gesto é nosso também, isto significa que toda a arte remete para o humano.

Sumário

Dividi este ensaio em dez partes. Na Parte 1 defini a estética enquanto a maneira como. Na Parte 3 mostrarei que a arte é antropocêntrica. Na Parte 4 definirei a arte como forma. Na Parte 5 tratarei da arte como espelho. Na Parte 6 indagarei como as relações sociais podem exprimir-se directamente em formas estéticas. Na Parte 7 discorrerei sobre as miscigenações artísticas e o progresso na (não da) arte. Na Parte 8 tratarei da universalização da arte e da ampliação do olhar. Na Parte 9 analisarei a indústria cultural de massas. Finalmente, na Parte 10 tratarei da relação entre a extrema-esquerda e a arte.