Por João Bernardo

A relação do artista com o público é muito diferente da relação do ensaísta com o leitor. O ensaísta pretende exprimir o mais claramente possível uma ideia, para que o leitor a apreenda sem ambiguidade. O artista, pelo contrário, pretende criar um objecto — visual ou sonoro — e deixa o público perante esse objecto. A relação entre o ensaísta e o leitor é uma relação entre duas pessoas, mediada pelo texto. O ensaio é como um telefone, em que a distância não impede que a comunicação seja directa. O leitor pode pensar o que quiser acerca de um ensaio, mas, se o ensaísta souber escrever, o leitor sabe o que ele pensa.

A relação artística, porém, é dupla. É, primeiro, a relação entre o criador e o objecto artístico e, depois, entre o público e esse objecto. Mesmo quando o artista cria uma narração, num romance ou num filme, ele lança a narração ao público, para que o público se confronte com ela. A complexa noção indiana de rasa, impossível de traduzir por uma palavra apenas e que para nós se situa na sobreposição parcial de vários campos semânticos, indica «essencialmente», segundo B. N. Goswamy em The Spirit of Indian Painting, «a relação entre a arte e o público, bem como as reacções que desperta em quem a vê». Mas esta concepção da arte não é especificamente indiana, porque já Paul Valéry, em Tel Quel, preveniu que «uma obra é algo de encerrado, parado e material. O arbitrário vivo do leitor enfrenta o arbitrário morto da obra». Dois arbitrários, portanto, o do artista, congelado na obra, e o do espectador ou leitor, que faz a obra viver. A arte é um espelho activo, em que o espectador se reflecte a si, às suas memórias e aos seus desejos, e o reflexo devolve-lhe uma imagem transformada, levando o espectador a indagar qual daquelas imagens é a sua, ou se todas serão. Afinal, será a imagem que reflecte o espectador ou será ele que acabará identificando-se com a imagem? Esta pergunta, e a impossibilidade de lhe responder, sintetizam a relação do espectador com o objecto artístico.

É certo que alguns ensaístas usaram a arte como via de expressão daquilo que, pelo tema, se esperaria que fossem ensaios, como Nietzsche, por exemplo, ou Kierkegaard, por isso requerem uma leitura diferente da que geralmente se emprega para os ensaístas. Mas estes são casos raros, são como que uma ironia. Em geral, pode afirmar-se que o ensaio pressupõe uma relação única, enquanto a arte exige uma relação dupla.

Há muitos anos, estava eu no Louvre sentado a ver fixamente uma pintura de Chardin em que figura uma lebre, e passou um americano enorme que olhou para mim, depois para o quadro, exclamou «Oh! It’s a hare!», riu e seguiu rindo. Eu via o quadro, ele viu a lebre. Ainda no Louvre, mas mais recentemente, perante o boi morto e esfolado de Rembrandt, alguém atrás de mim espantou-se: «Mais c’est un boeuf, ça!». Na verdade é um boi, mas é também um Cristo crucificado, a representação do sofrimento de toda a humanidade, algo tão trágico que só muito mais tarde Francis Bacon conseguiu fazer o mesmo.

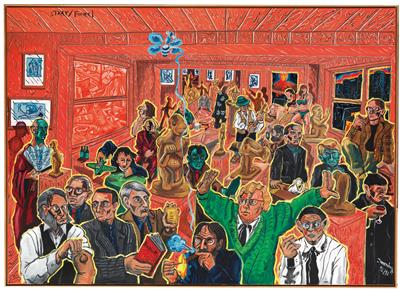

Num museu, é fascinante observar a reacção do público perante as obras expostas, desde os que se mantêm imóveis e sem pestanejar durante longos períodos, num «tempo de ruminação», para empregar a expressão de Goswamy, como se o quadro os absorvesse a eles ou eles ao quadro, até aos que passam sem olhar porque só são capazes de ver aquilo que mexe. Nos últimos anos, com a difusão dos telemóveis, ou celulares, tornaram-se frequentes três tipos de pessoas. Há as que, ao depararem com uma obra importante, a fotografam e passam além, para não perderem tempo e poderem fotografar outras obras. Estas situações tão comuns representam exemplos extremos de alienação da memória, porque o quadro ou a escultura ficaram conservados na memória do telemóvel, mas na memória de quem fotografou não resta nada. Outro tipo de pessoas ocupa os bancos centrais das salas, quando eles existem, e dedica-se a consultar o telemóvel, como se para isto fosse necessário deslocar-se até um museu. Finalmente, e pior ainda, há os que fazem selfies diante das obras, registando para a eternidade o contraste entre a arte e a estupidez. São muitos, mas alguns salientam-se. Em 2019-2020 o Museo Reina Sofía, em Madrid, apresentou uma retrospectiva da obra de Jörg Immendorff, e diante de um dos quadros, concebido à maneira dos da série Café Deutschland, onde o pintor figurou uma quantidade de celebridades — Malaparte, André Breton, Beuys, Ibsen, Chirico, Sartre, Rimbaud e outros ainda — presenciei o lamentável espectáculo de um sujeito que tentava posicionar-se de maneira a, com o telemóvel, incluir-se no grupo de notáveis. Mas como o quadro é enorme e o braço dele não tinha o comprimento suficiente, olhou em redor, decerto a expressão do meu rosto o desanimou e pediu a alguém que se prontificou a fotografá-lo na ilustre companhia. Apreciando os espectadores, percebemos que a arte, resultado da relação do artista com a obra, não existe sem o outro lado da relação, e morre se os espectadores lhe recusarem o impacto.

No caso da música a relação é tripla, envolve a relação do criador com o objecto sonoro pensado (a partitura, escrita ou transmitida oralmente), a relação do intérprete com esse objecto, e a do público com o objecto sonoro saído das mãos ou da boca do intérprete. Exceptuando as primeiras audições de música contemporânea, nas situações mais correntes as pessoas que se sentam para ouvir um concerto já conhecem as obras. Mas conhecem-nas por outros intérpretes, e vão agora ouvi-las numa versão diferente. Elas estão, sem dúvida, a ouvir a obra que o compositor compôs (primeira relação), mas estão também a ouvir a percepção que o intérprete tem daquela obra (segunda relação), pois sem isso o concerto não ocorreria, e simultaneamente ouvem o resultado da interpretação, os sons que enchem a sala (terceira relação). Aliás, o melómano ilustra, de forma por vezes quase perversa, esta tripla relação, porque ele não vai a um concerto por causa de uma obra que já ouviu mil vezes, mas exclusivamente para ouvi-la por aquele intérprete.

É isto a obra de arte, que exige sempre um confronto.

Em A History of Chinese Art, Xue Yongnian conta que Su Shi, que viveu nos dois últimos terços do século XI, disse que o seu mestre Wen Tong lhe havia ensinado que «para pintar o bambu, devemos primeiro deixar o bambu crescer no nosso coração e manejar o pincel com uma compreensão íntima, e então podemos ver o que precisa de ser pintado e conseguimos fazê-lo». É necessário, acrescentou Su Shi, que «o bambu se converta em mim, e eu me converta no bambu». E Julian Bell escreveu, em Mirror of the World, que a obra final de Turner «era frequentemente pintada como se ele próprio fizesse parte dos processos da natureza». Mas quando eu vejo os bambus saídos do pincel de Su Shi ou os vórtices de luz pintados por Turner, teriam sido eles que brotaram e rodaram dentro de mim, ou será o que eu tenho dentro de mim que se reflecte nos bambus de Su Shi e na luz de Turner?

O artista exprime-se na obra, sem dúvida; mas o espectador reflecte-se nessa obra. Basta comparar as opiniões emitidas acerca de uma obra, tanto as de leigos como as proferidas por estudiosos e críticos profissionais, para verificar que todas divergem. O que é a obra, então? É a que o artista concebeu ou a que cada um vê e ouve? «Qualquer obra», observou Paul Valéry, «é obra de muitas outras coisas além do “autor”». Por isso a arte, além de ser forma, é também ambiguidade. É que a arte consiste na criação de objectos, e estes objectos são como espelhos em que cada pessoa do público se projecta a si mesma. Aquelas instalações contemporâneas que procuram estimular o espectador a uma visão activa não introduzem nada de absolutamente novo, limitam-se a acentuar um processo inerente à arte. De qualquer modo, desde que os pintores deixaram de misturar as cores na paleta e passaram a dar na tela pinceladas lado a lado, competindo à nossa visão sintetizá-las, o espectador foi mobilizado dinamicamente para completar o quadro.

«As obras de arte não são espelhos», escreveu E. H. Gombrich em Art and Illusion — mas é precisamente isso que elas são. Não um espelho da natureza nem de um contexto, porque a obra de arte não se refere a nada de exterior. O único referente da obra de arte é ela própria. Mas a obra de arte é um espelho do espectador. O ensaio pretende ser uma coisa única, enquanto o objecto artístico tem um número ilimitado de faces, tantas quantos os espectadores ou ouvintes e quantos os momentos. Se o objecto artístico é um espelho, então nada está definitivamente visto ou ouvido. De cada vez que vemos ou escutamos um objecto artístico ou um objecto que investimos de valor artístico, vemos esse objecto, ou ouvimo-lo, mas ao mesmo tempo projectamos nele outro olhar, outra audição. Um só objecto — e um caleidoscópio de emoções. Daí, a ambiguidade da arte.

E se o objecto artístico é um espelho, cada pessoa escolhe um espelho à sua medida, para nele projectar o muito, ou o pouco, que tem. Mas há também aquelas obras — e essas estão acima de todas — com tantos graus de profundidade que podem ser vistas ou ouvidas em qualquer dimensão, servindo de espelho às mediocridades e aos génios. São essas as obras que marcam uma época e se definem como clássicas.

Fica a pergunta: poderá um fascista criar uma obra de arte que eu aprecio? Desta interrogação, e dos paradoxos que gera, extraio uma definição — quanto maior for a distância entre o artista e o objecto por ele criado, tanto mais se trata de arte. Ou seja, se eu entendo a arte como uma criação de objectos, então a objectivação terá de ser máxima.

Um exemplo que gosto de dar. Beethoven, um romântico amante da liberdade, compôs a sonata para piano conhecida como Hammerklavier (nº 29, op. 106), cujo terceiro andamento eu ouço como o cimo da música para piano. Ora, as três interpretações que prefiro dessa sonata são as de Wilhelm Kempff, de Solomon e de Annie Fischer. Pois bem, Kempff era um nacional-socialista convicto, Solomon era evidentemente judeu e Annie Fischer era comunista ou, pelo menos, vivia num país comunista. Eu posso ouvir a interpretação de Kempff com a orelha aguçada para o tipo de romantismo nazi, e reconhecer o Terceiro Reich nessa interpretação. Mas posso também distanciar-me e ouvir outra coisa, e de cada vez outras coisas. E isto com as outras interpretações e aliás com tudo. Quando essa distância é possível, eu digo que se trata de uma obra de arte. Quando não é possível, eu digo que a obra fracassou, não é arte.

Coloco de novo a questão, com um exemplo ainda mais crucial. A música de Wagner era nazi? Alfred Rosenberg, o filósofo oficial do partido de Hitler, numa obra publicada em 1936 considerou Wagner como um dos quatro precursores intelectuais do nacional-socialismo. Os escritos de Wagner sobre o racismo estabelecem a ponte entre Gobineau e Houston Stewart Chamberlain e ele procurou — e conseguiu — fazer em Bayreuth o renascimento do que havia sido o teatro grego, um grande festival cívico que unisse a população num fervor político elevado ao plano religioso, a nova religião do heroísmo da Raça. Aliás, a orquestra na Tetralogia é como o coro no teatro grego, serve para comentar e explicar a acção. Então, a música de Wagner pode ser assim entendida e ouvida. Ao mesmo tempo, porém, Wagner levou mais longe o caminho aberto por Chopin e desenvolvido por Liszt, remodelou completamente a música, fez nela aquilo que Cézanne fez na pintura. Tal como Pierre Boulez escreveu, foi Wagner quem lançou as raízes da música contemporânea. Sem o anti-semita Wagner, autor de Das Judentum in der Musik, nem o judeu Mahler nem o judeu Schoenberg poderiam ter existido, no percurso para a demissão da tonalidade.

Mas Wagner fez mais do que remodelar a música. Ao conceber a Tetralogia como uma renovação do teatro grego, ele não se limitou ao programa de uma grande cerimónia que unisse a Raça — apresentou o que se pretendia como uma arte total e assim anunciou o que viria a ser uma das preocupações dominantes das vanguardas, a fusão de domínios artísticos até então distintos. J. Peter Burkholder e os seus colaboradores sintetizaram ambos estes aspectos, em History of Western Music, ao escreverem, a propósito de Wagner, que «várias ideias suas tiveram um enorme impacto sobre todas as artes, em especial a sua crença na inter-relação das artes e a sua concepção da arte como uma espécie de religião». No que diz respeito à superação das fronteiras entre as artes, Wagner proclamou num dos seus artigos, sublinhando, que «o homem enquanto artista só pode satisfazer-se plenamente na união de todas as várias artes na obra de arte colectiva» e que «a verdadeira aspiração da arte é, por isso, totalizante». Scriabin e Debussy deram os primeiros passos neste sentido, ainda tímidos, sobretudo por evocações e analogias, mas a partir dos meados do século XX foi uma explosão incontida, e a nova arte das performances, happenings e instalações, de que o Dada fora pioneiro, submergiu o que antes haviam sido pintura, escultura, encenação, música, cinema. Iannis Xenakis, um dos grandes criadores da nossa época, foi mais longe ainda com os seus polytopes, e numa das obras juntou à audição e à visão o olfacto também.

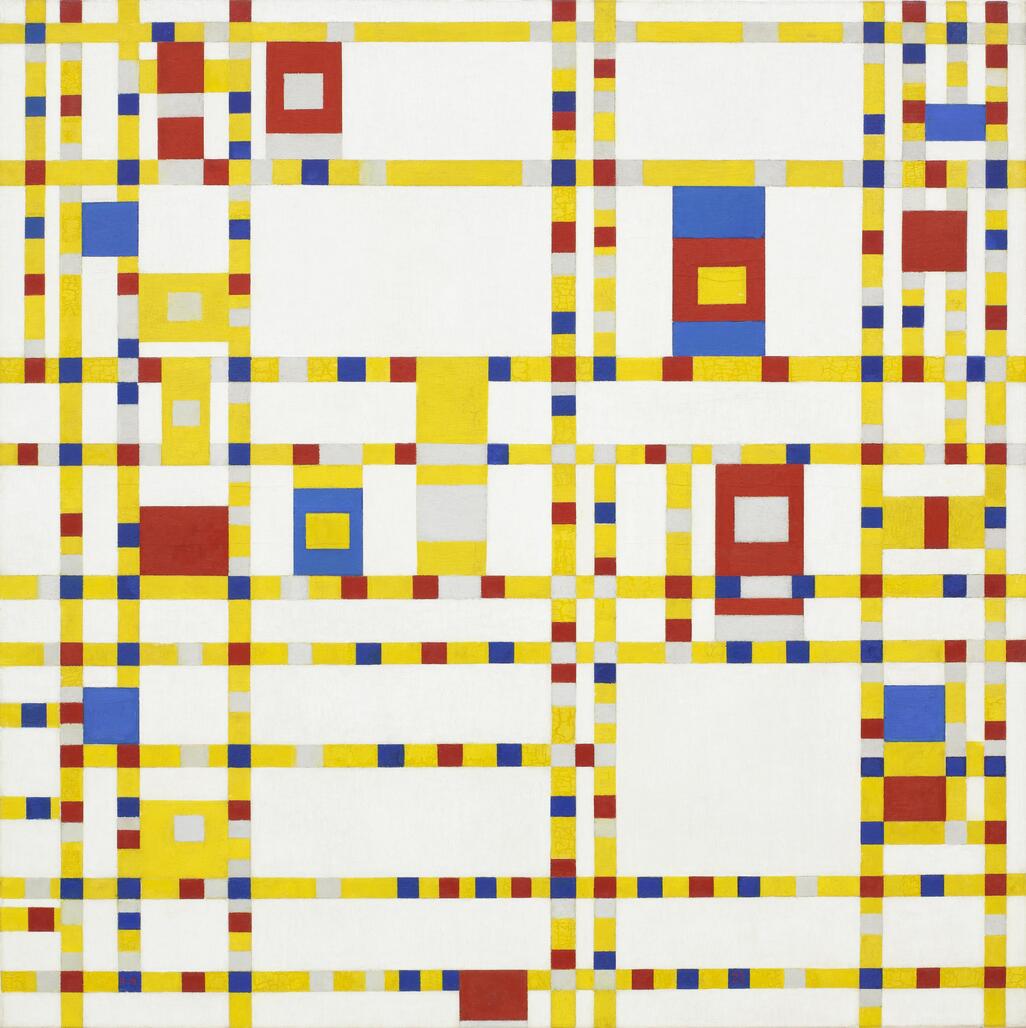

Estas são as demonstrações evidentes, por isso prefiro invocar o caso francamente inesperado de Mondrian, um senhor tão discreto. Mondrian atingiu o cume de toda a pintura universal, e neste gesto traçou-lhe o epitáfio. De então em diante é possível continuar a pintar, mas não é possível ir além do que Mondrian pintou. Na recusa de uma pintura que sustentasse a ilusão narrativa e reduzindo o quadro ao que ele sempre fora, um plano com linhas e cores, ele negou o artifício da profundidade e para isso limitou-se à ortogonalidade, evitando diagonais convergentes que gerassem uma sensação de perspectiva, e limitou-se às cores puras, evitando as gradações de tom e luz que gerassem uma sensação de distância. Evitou também a ilusão do movimento, recusando-se a usar diagonais que atravessassem o quadro. A propósito, e não me coíbo de fazer aqui uma pequena digressão, conhecendo-se o profundo misticismo de Mondrian, bem como de inúmeros outros praticantes do abstraccionismo geométrico, até aos nossos dias, vemos como é errado imaginar que o racionalismo e o purismo restrinjam o pensamento.

Ora, foi este purista da pintura concreta quem, nas suas últimas obras, já no exílio americano, e mantendo-se fiel às verticais e horizontais e às cores puras, concebeu a série dos Boogie Woogies, incluindo os estudos e os inacabados, onde a alternância de curtos espaços coloridos introduziu o ritmo. E assim uma pintura reduzida à sua expressão mais essencial fundiu-se, através do ritmo, com a música, numa nova modalidade de arte total. A escolha do boogie woogie parece lógica, se recordamos que aquele tipo de ritmo destruía a melodia, um caminho que Wagner também contribuíra para abrir, e que corresponde na música ao que na pintura foi a destruição da narrativa. Aliás, a propensão pelo boogie woogie talvez não fosse surpreendente, apesar da aparência sempre severa daquele pintor, se recordarmos uma carta que em Janeiro de 1925 El Lissitzky escreveu à esposa, Sophie Lissitzky-Küppers, e que ela transcreveu em El Lissitzky. Life, Letters, Texts, narrando uma visita que uma amiga fizera ao pequeno apartamento de Mondrian em Paris. Ao saber da venda de uma das suas obras, «Mondrian atravessou o estúdio a saltar ao pé-coxinho [para os brasileiros, tal o Saci Pereré]. Foi a primeira vez que ela o viu fazer uma coisa assim».

Boogie Woogie (Maéva & William dançam, com Silvan Zingg no piano, Nuno Alexandre no contrabaixo e Simon Shuffle na bateria)

O caminho para tudo isto, até onde menos se podia esperar, foi Wagner que o abriu, e quem não o compreende não compreende a clivagem entre, por um lado, a criação do objecto artístico, ou seja, a relação do criador com a sua criação, e, por outro lado, o objecto criado, que se torna independente do criador. Chega-se então à caricata polémica entre os que afirmam que Céline não era fascista porque era um grande escritor e os que argumentam que Céline não era um grande escritor porque era fascista. Da incompreensão da distância entre o criador e a obra resultam todos os mal-entendidos políticos em arte. E resulta também o programa único do totalitarismo na arte, a ambição de criar objectos artísticos que nunca obtenham uma existência independente do criador. Mas esta é a receita da mediocridade, ou seja, da criação de objectos não-artísticos.

A arte que não for susceptível de ser tornada independente do criador não é arte, porque não serve de espelho ao espectador ou ao ouvinte. «Uma obra é sólida», explicou Paul Valéry, «quando resiste às substituições a que o espírito de um leitor activo e rebelde sempre tenta submeter as suas partes». Por isso não existe arte — se for arte — que não seja ambígua, e o programa estético dos totalitarismos é a extinção da arte.

Defino assim o grande artista como aquele que rompe com uma visão já aceite pela generalidade das pessoas. Se um esteta conservador como Kenneth Clark disse que «ninguém pode fugir ao seu tempo», um compositor revolucionário como Edgard Varèse explicou que «um artista nunca está à frente do seu tempo, mas a maioria das pessoas está aquém do seu próprio tempo». Na tensão entre estas duas afirmações reside a dialéctica da criatividade. O grande artista é aquele que incomoda, o que não significa que todos os que incomodam sejam grandes artistas. De cada vez se refaz — se tenta refazer — a virgindade do olhar. Cézanne a pintar as inumeráveis variações do Mont Sainte-Victoire ou Morandi com as mesmas garrafas e jarros de sempre ou Albers com os seus quadrados, e aliás todo o minimalismo, ensinam-nos que o objecto não tem de variar, que basta o olhar ser de cada vez novo. Ter visto tudo, e observar o mundo como um recém-nascido. Ter todas as músicas no ouvido, e escutar o silêncio.

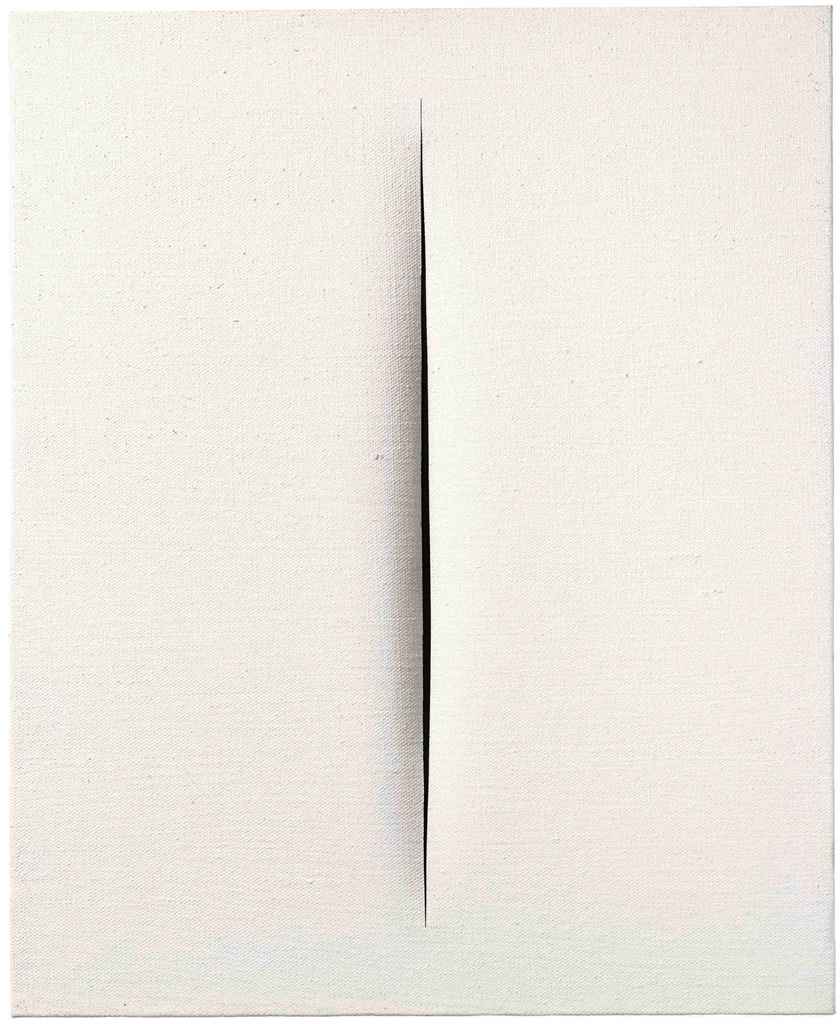

À desejada virgindade do olhar corresponde a virgindade da escuta também. «Havia, disse Claudio Abbado, um certo som da neve», leio no obituário do grande maestro traçado em The Economist de 1 de Fevereiro de 2014. «Não eram passos na neve. Se estivéssemos numa varanda também podíamos ouvir. Um som a diminuir, a esvair-se em nada, pianíssimo, como um sopro. Só podia ouvir-se prestando atenção ao que alguns julgam que é silêncio. Ele aprendera esta aptidão com o avô materno, especialista de línguas antigas. A partir de um alfabeto desconcertante ou de um hieróglifo, o seu avô conseguia extrair a música oculta. Passeavam juntos nas férias, perto do Matterhorn, o ancião mantendo-se sem falar, o jovem Claudio sabendo que a expectativa era o silêncio. Passeou de novo pelos Alpes na idade adulta, desta vez no Engadin, para experimentar no silêncio as partituras orquestrais que, perfeitamente memorizadas, lhe fluíam na cabeça». Há uma evidente referência a estas recordações no filme Youth, de Paolo Sorrentino, quando um personagem interpretado por Michael Caine, o maestro e compositor Fred Ballinger, rege o silêncio dos Alpes. O mais cabal manifesto de silêncio na música é a obra, ou talvez se devesse classificar como não-obra, de John Cage 4’33”, pouco mais de quatro minutos e meio a ouvir tudo aquilo que preenche o silêncio. A obra correspondente na pintura é o Branco sobre branco, de Malevitch, já que o Quadrado negro não é o silêncio e a ausência, mas o preenchimento total, por isso foi exposto pela primeira vez na posição de um ícone. E o que são os Concetti spaziali de Lucio Fontana, as suas telas rasgadas, senão o silêncio na pintura?

Na mesma veia, Sofia Gubaidulina compôs em 1986 a obra sinfónica Stimmen… Verstummen… (Vozes… Silêncio…), em doze andamentos, com o nono andamento inteiramente preenchido pelos gestos do maestro a reger o silêncio da orquestra, marcando com as mãos um ritmo no espaço que obedece às proporções da série de Fibonacci, e no final o maestro continua também a reger durante vários minutos após a última nota ser tocada. Cinco anos depois Sofia Gubaidulina criou Silenzio, para bayan (uma espécie de acordeom), violino e violoncelo, uma obra que é praticamente toda executada pianíssimo e a propósito da qual a compositora escreveu: «O meu objectivo não era só o de exprimir o silêncio ou de criar essa impressão. Para mim o silêncio é o fundamento a partir do qual algo cresce».

Há ainda o silêncio na escrita, «words that were not words», escreveu Melanie Rae Thon em Sweet Hearts, «sounds without edges» — «palavras que não eram palavras, sons sem arestas». «We are a strange family», vejo perto do final deste que é talvez o mais extraordinário de todos os romances que já li, «the quiet child, the woman who will not speak, the man who learned long ago how to live beyond language». E ainda, «words are lies when we give them edges». «Somos uma família singular», «a criança calada, a mulher que não vai falar, o homem que aprendeu há muito a viver para além da linguagem»; «as palavras mentem se lhes fizermos arestas». Os artistas chineses e os japoneses do budismo zen foram mestres nos espaços vazios, que são a forma visível do silêncio. Também se pode chegar ao mesmo lugar por caminhos indescritivelmente mais penosos e, reflectindo sobre o cancelamento da memória colectiva durante a época stalinista, a artista russa Katia Margolis realizou em 2010 a instalação interactiva Silêncios brancos.

Mas isto significa, então, que a arte, criada pelo artista, vive de novo em quem a ouve ou vê. Como pode o público dominar uma arte que ele não cria?

Sumário

Dividi este ensaio em dez partes. Na Parte 1 defini a estética enquanto a maneira como. Na Parte 2 procurei mostrar que não existe oposição entre ver e conceber, tal como não existe entre pintura e caligrafia nem entre figuração e abstracção. Na Parte 3 mostrei que a arte é antropocêntrica. Na Parte 4 defini a arte como forma. Na Parte 6 indagarei como as relações sociais podem exprimir-se directamente em formas estéticas. Na Parte 7 discorrerei sobre as miscigenações artísticas e o progresso na (não da) arte. Na Parte 8 tratarei da universalização da arte e da ampliação do olhar. Na Parte 9 analisarei a indústria cultural de massas. Finalmente, na Parte 10 tratarei da relação entre a extrema-esquerda e a arte.

Mea culpa, mea maxima culpa, quando estava a escrever isto esqueci-me, e só agora me lembrei, de uma das canções icónicas dos anos sessenta, The Sound of Silence, o som do silêncio, de Simon & Garfunkel, que termina assim: «The words of the prophets / Are written on the subway walls / And tenement halls / And whispered in the sound of silence».

A canção pode, ou deve, ser escutada aqui e o poema, acompanhado por uma má tradução, pode ser lido aqui.

ECCE HOMO

A comovente generosidade do JB.

João,

A canção inicialmente foi lançada apenas com as vozes do Paul Simon e do Archie Garfunkel e a guitarra acústica. Inicialmente a canção foi um fracasso comercial. Creio que o Paul Simon estava em Londres, conformado com o falhanço comercial, quando a Columbia Records aproveitou uma ligeira maior difusão por rádios locais da East Coast para relançar o single, contratando session musicians que acrescentariam guitarra elétrica, baixo e bateria. A dupla não gostou da nova versão, se bem que seria a partir desse ponto que se tornaram uma das duplas mais célebres da segunda metade do século 20. Pessoalmente, até sou capaz de concordar com o Simon e o Garfunkel, na medida em que a versão acústica foi construída de um modo mais subtil que permite realçar as harmonias vocais, o centro musical da canção e, na minha modesta opinião, responsável por 3 quartos do brilhantismo da dupla.

Para os ouvintes de hoje pode parecer ridícula a discussão entre o elétrico e o acústico, mas até aos anos 70 havia setores da música popular que não percebiam a inovação estética que então despontava no universo folk. O Bob Dylan passou por um processo de contestação do seu público quando incorporou a dimensão elétrica.

Num segmento diferente, o mesmo se aplicou às técnicas eletrónicas.

Em jeito de conclusão, e aproveitando para dar uma colherada noutra discussão, o que vemos hoje como clássico, teve, quase sempre, uma maior ou menor dose de inovação. O Chopin não compunha músicas “lindas” per si, mas havia uma componente de incómodo pessoal e de busca de novas formas para, no seu caso, expressar a sua insatisfação. É por isso que os jdanovistas de todos os quadrantes políticos querem reduzir a arte a uma mera manifestação de conteúdos unívocos, quando a arte é inerentemente ambígua.

Caro João Bernardo,

Revisando tal série de ensaios, surgiu-me a curiosidade de inquirir se a tua tese, a qual assevera que «A arte que não for susceptível de ser tornada independente do criador não é arte, porque não serve de espelho ao espectador ou ao ouvinte», foi influenciada pelo notório escrito «A Morte do Autor» de Roland Barthes.

Saudações

Caro Dante Gabrieli,

Há aquelas influências que vêm pelo ar que se respira numa cidade, pelas conversas em que participamos, por uma frase que se escuta, dita por alguém que nem sequer conhecemos, por uma citação lida num livro e que julgamos ter esquecido. Dessas influências não posso falar. Mas influência consciente de Roland Barthes certamente não existe, porque pouco li dele. O certo é que essa noção da arte como espelho do espectador ou do ouvinte me persegue há muito e assimilo-a a outra que enunciei aqui: «Se uma pintura for uma obra de arte, uma obra de grande arte, deve ser vista estritamente como uma pintura abstracta. Quando numa pintura nada encontramos senão as figuras e a narrativa, então resume-se a uma ilustração, o que é outra coisa». Ver, não narrativas nem figuras, mas sempre a abstracção das formas é a condição para olhar a arte como um espelho.

Ainda a propósito do silêncio, na casa onde habitou o compositor Luigi Nono, um dos maiores nomes da música do século XX, há uma placa que diz: “Luigi Nono / maestro di suoni e silenzi / in questa casa nacque e mori / 1924-1990”. “Maestro di suoni e silenzi”, mestre de sons e silêncios.

UCRONIA PHUTURIVEL

Sá de Miranda ou Lope de Vega.

Sade mirando ou lobo vegano: comigo me desavim

ou eu mesmo me sucedo: WTF 4U2…

Subsiste o asco, ressaca da esbórnia.

ARTespelho & espelhARTE – ad nauseam.

Os sobreviventes invejam os mortos.