Por João Bernardo

Parece-me possível enumerar uma variedade de fenómenos que distinguem o capitalismo na época actual e tornam obsoletas as formas clássicas de marxismo e de anarquismo. Indico em seguida duas dezenas e meia de fenómenos que julgo relevantes, tentando agrupá-los por correlações ou, pelo menos, por proximidade. Verificam-se em todo o mundo, independentemente dos regimes políticos, caracterizando portanto a sociedade global em que vivemos, e se vastas regiões da África ainda escapam não a todos, mas a alguns desses fenómenos, isto deve-se apenas a um atraso no desenvolvimento e não vejo razões para que no futuro não sigam o mesmo caminho.

1. Os processos de trabalho

– A industrialização da agricultura, que ocorre tanto nas grandes empresas do agronegócio como em explorações menores, e a aplicação da electrónica a todos os processos de produção deixaram sem significado a velha divisão da economia em agricultura, indústria e serviços. Não se trata só do uso comum de meios técnicos similares ou por vezes dos mesmos meios técnicos, como drones, por exemplo. Trata-se igualmente da convergência dos sistemas de trabalho. Hoje os camponeses existem sobretudo no imaginário ecológico, e aqueles que ainda restam ou serão absorvidos pela agro-indústria ou serão dizimados pela fome e pelas guerras, como sucede em África. E ao mesmo tempo que o campo converge com a indústria, o antigo operariado industrial e os antigos funcionários dos serviços juntam-se e identificam-se nos novos sistemas de trabalho. O que existe hoje é uma classe trabalhadora única.

– A aplicação generalizada e sistemática da electrónica a todo o tipo de processos de produção cancelou a distinção entre o fabrico de bens materiais e a produção de bens imateriais. Definir o valor e a mais-valia em termos de processos de trabalho decorrendo no tempo e não de fabrico e apropriação de bens materiais já não resulta de uma mera opção metodológica, mas é uma necessidade imperiosa numa época em que todos os sistemas produtivos pressupõem o recurso à electrónica. Tornou-se flagrante o que estava apenas subjacente nas épocas anteriores do capitalismo, que a luta social é uma luta pelo controle dos tempos.

– Nas relações de trabalho difundiram-se a subcontratação, a terceirização e a sua forma extrema, que é a uberização. Importa salientar que não se trata apenas de uma imposição patronal, pois a geração jovem tem-se mostrado hostil à ideia de empregos vitalícios, o que não parece ser entendido pelos partidos marxistas e por muitos sindicatos. Afinal, a escravatura não se define pela ausência de remuneração, já que o escravo, além de um eventual pecúlio, recebia necessariamente alojamento e alimentação; sem isto morreria e o proprietário perderia o investimento. A escravatura define-se pelo vínculo a um patrão, e nesta perspectiva podemos entender a opção dos jovens actuais, preferindo a mobilidade no mercado de trabalho.

2. Os computadores

– O computador serve de instrumento de trabalho, de equipamento para o lazer e de mecanismo de fiscalização. Trata-se de um facto decisivo e sem precedentes na história. E estes três aspectos potenciam-se reciprocamente, porque quanto mais o trabalhador usar o computador para se entreter nos ócios, tanto mais destro se tornará a usá-lo enquanto instrumento de trabalho. E como o recurso ao computador no trabalho ou no lazer supõe sempre algum tipo de fiscalização, o trabalhador está cada vez mais submetido à vigilância das autoridades económicas, políticas e policiais.

– A transformação dos telemóveis (celulares) em microcomputadores de bolso, dotados de uma potência e uma versatilidade sem precedentes, agravou todos os efeitos dos computadores e acrescentou-lhes outro — a capacidade de vigiar permanentemente as deslocações.

3. A internet

– A internet poderia ser a infra-estrutura de uma democracia directa exercida desde a base da sociedade. A «aldeia global» poderia converter o proudhonianismo, de uma ilusão bucólica, numa realidade actual. Um ensaio de Aurora Apolito [1] é, nesta perspectiva, uma leitura indispensável. Poderia. Mas o que se discute hoje nos fóruns de discussão?

– A internet oferece possibilidades sem precedentes de ler, ver e ouvir praticamente tudo. Ficaram abolidas as muitas horas que os pesquisadores dedicavam a manusear ficheiros em cartão, as peregrinações de biblioteca em biblioteca, de cidade em cidade, em busca de um livro ou de um artigo. As obras de arte espalhadas pelos museus de todo o mundo, e que podiam reviver-se em imagens difusas no museu da memória, surgem agora vibrantes na ponta dos dedos, em frente dos olhos. E o YouTube é um colossal arquivo da música, de todas as músicas, de todas as regiões e todas as épocas. Um tesouro que deixaria Ali Babá e o rei Midas pálidos de inveja. E, no entanto, a internet quase imediatamente se converteu na infra-estrutura da ignorância. Aquela abundância de materiais visuais e sonoros, em vez de constituir uma riqueza, parece tê-los condenado à banalidade e à evanescência. Tudo se mistura e desaparece num voraz esquecimento. Tal como nunca foi tão grande o abismo entre um regime de fiscalização e vigilância permanentes e a possibilidade técnica de exercer uma democracia directa, também nunca foi tão grande o abismo entre a ignorância e a facilidade de conhecer.

– O carácter banal e efémero que a internet infunde nos seus materiais sustenta uma visão superficial e desprovida de espessura temporal. É a futilidade de um eterno presente, que se presume sem raízes. Esta anulação da história permite que os identitarismos étnicos inventem passados míticos, num cenário de Disneylândia.

– O facto de a fiscalização patronal e policial cobrir praticamente toda a internet permite-lhe o conhecimento detalhado de ideias e contactos, e — o que pode parecer surpreendente — apesar disso as pessoas expõem obsessivamente na internet as suas ideias e os seus contactos. Ao contrário do que sucede nas aldeias, onde todos os vizinhos se conhecem e se vigiam uns aos outros, impondo normas e padrões comuns, a cidade trouxe algo de novo — a privacidade, entendida como uma garantia de liberdade pessoal. Balzac comparou frequentemente Paris a uma selva, onde qualquer um podia esconder-se das perseguições. «Paris, sabe, é como uma floresta do Novo Mundo», fez o romancista dizer a um dos seus mais célebres personagens, afirmando noutra passagem, em seu próprio nome, que «Paris é um verdadeiro oceano. Lancem-lhe a sonda, nunca hão-de descobrir a profundidade» [2]. E o que era o Paris daquela época comparado a uma grande cidade dos nossos dias! O leitor de romances policiais, de thrillers, sabe que eles são, quase por definição, romances urbanos. As redes sociais, no entanto, trouxeram o fim da privacidade. Um sintoma é a obsessão pelas vidas íntimas dos personagens mediáticos, a tal ponto que alguém pode tornar-se mediático só por expor sistematicamente a sua vida íntima. De distopia, o big brother converteu-se em banalidade quotidiana. A grande conquista da sociedade urbana extinguiu-se e resultou o pior de dois mundos: o isolamento físico e a promiscuidade virtual.

– Ao mesmo tempo que as redes sociais e os telemóveis levam ao fim da privacidade, sustentam também a obsessão do narcisismo. Não só as pessoas se expõem a todos os olhares como estão obcecadas em olhar para si mesmas. São muito raros os que fotografam uma coisa com o telemóvel sem colocar o rosto à frente dessa coisa. Como se conjugam estes dois fenómenos, que a priori poderiam considerar-se opostos, a promiscuidade e o narcisismo?

4. O irracionalismo

4. O irracionalismo

– Os telemóveis e as redes sociais permitem que as notícias falsas e a consequente demagogia atinjam proporções avassaladoras, tanto fomentadas por governos como geradas e difundidas por movimentos de contestação, de direita ou de esquerda ou fascistas ou tudo ao mesmo tempo. É certo que sempre existiram boatos, e nas ocasiões de pestes e outras epidemias graves esses boatos circulavam velozmente e animavam movimentos de massas. Foi assim que se perseguiram judeus, acusando-os de envenenar poços, e se perseguiram bruxas e feiticeiros, acusando-os de tudo o que se pudesse imaginar, e basta ler Tucídides para ver a importância dos boatos nas democracias da Grécia antiga. Mas agora os boatos beneficiaram, por assim dizer, de um upgrade e, convertidos em fake news, adquiriram duas novas características, tornando-se permanentes e globais. Em consequência, a histeria e o irracionalismo de massas, que os boatos antes suscitavam de forma episódica e circunscrita, tornaram-se um dos atributos definidores da sociedade actual. São as «teorias da conspiração».

– Expande-se o conjunto de superstições e de religiosidade pseudo-arcaica geralmente classificado como New Age, agravado pelas feitiçarias a que alguns identitarismos étnicos dão um novo fôlego. No mesmo universo multiplicaram-se as «terapias alternativas» e os «espaços holísticos», acompanhados pela «medicina quântica» e sem esquecer a velha cartomancia. É certo que nunca faltou quem se aproveitasse da credulidade alheia, e para eles existe em Portugal a expressão vendedores de banha da cobra. Mas inteiramente novo e sem precedentes é o facto de as vítimas voluntárias de tudo isto não se encontrarem apenas nos estratos sociais mais incultos e, pelo contrário, proliferarem entre universitários e outros trabalhadores qualificados. Os psicólogos não andam longe. As ideias de Freud radicam-se, sobretudo através de Franz Mesmer, naquele neomisticismo que, devido às suas ilusórias pretensões científicas, permeou o iluminismo do século XVIII. Por isso é natural que os psicólogos se integrem neste conjunto de crenças e práticas. O resultado é a entronização do placebo como terapêutica, precisamente na época em que a química e a biologia conseguem avanços surpreendentes.

– Neste contexto, aquilo que o marxismo pensava como relações de exploração e o anarquismo como relações de opressão é agora apresentado pelos identitarismos consoante uma dialéctica de vitimização e culpabilidade. O recurso aos psicólogos é a outra face desse ressentimento, num processo cumulativo. E os ecológicos inserem-se neste âmbito, já que as campanhas em prol do «equilíbrio natural», da «sustentabilidade» ou do clima usam a culpabilização como instrumento principal. Até agora tratava-se apenas de responsabilizar a sociedade industrial, mas chegou-se mais longe e li recentemente num artigo científico [3] que a nossa pele é um perigoso factor de poluição atmosférica. A grande culpa do ser humano consiste, afinal, em ser humano.

5. A indústria cultural de massas

– Os telemóveis e as redes sociais facilitam a expansão da indústria cultural de massas, até ao ponto de ela se ter convertido no objecto praticamente exclusivo de visão e audição. O metaverso leva este cenário ainda mais longe e arriscamo-nos a que a realidade virtual seja mais real do que a outra. Isto significa que as pessoas podem investir as horas de vida que consideram mais interessantes, aquelas em que acumulam os desejos e as ambições, num mundo virtual que é ele mesmo fabricado pela indústria cultural. Os indivíduos transformam-se assim, numa acepção plena e não metafórica, em produtos industriais de massas.

– Ampliando os efeitos da indústria cultural de massas, o vestuário contribui para o carácter supraclassista da vida corrente, na medida em que deixou de ser um indicador imediato da classe social a que se pertence. Um Delacroix de hoje teria de recorrer a outros símbolos que não a roupa se quisesse representar La Liberté Guidant le Peuple. A moda generalizou-se, tornou-se a mesma de cima a baixo da sociedade, e as diferenças de fortuna, que se notam apenas pela qualidade dos tecidos, são disfarçadas pela similaridade das formas do vestuário.

– Completando os efeitos da indústria cultural de massas sobre o carácter supraclassista da vida corrente, pela primeira vez na história a elite deixou de apreciar exclusivamente uma arte distinta da apreciada pela plebe. A indústria cultural moldou o gosto de todas as classes sociais.

– As salas de concerto e os museus, lugares até agora reservados à arte erudita, estão a ser progressivamente assimilados pela indústria cultural de massas. As salas de concerto cada vez mais acolhem formas musicais promovidas pela indústria cultural, e fazem-no sob a pressão dos identitarismos e do politicamente correcto, as mesmas pressões que levaram à nova definição de museu adoptada no final de Agosto deste ano pela 26ª Conferência Geral do Conselho Internacional de Museus. Quando se afirma, na declaração final que pretende definir os museus do século XXI, que eles devem ser «acessíveis e inclusivos» e fomentar «a diversidade e a sustentabilidade», não se trata de palavras anódinas, mas da versão diplomática da linguagem politicamente correcta [4]. A indústria cultural não pára de se expandir e as artes eruditas estão a perder os únicos espaços públicos que ainda ocupavam.

6. O ensino

6. O ensino

– A instrução generalizada foi uma das grandes utopias dos socialistas e dos anarquistas no século XIX. Considerava-se, e com razão, que a burguesia afastava o povo da cultura e que era necessário levar a cultura ao povo. Com uma coragem que poucos ou nenhuns estudantes de hoje compreenderão, operários que trabalhavam doze ou mais horas por dia frequentavam escolas de domingo, sustentadas por clubes anarquistas ou socialistas, e onde leccionavam professores igualmente voluntários. Parecia que este esforço épico fora coroado de êxito com a criação do ensino generalizado e gratuito. Que desilusão! O capitalismo tornou o ensino obrigatório no mesmo processo que o levou a tornar geral e obrigatório o recrutamento militar. Tratava-se de criar na classe trabalhadora uma homogeneidade mínima de hábitos e de instrução, que lhe permitisse participar com suficiente fluidez no mercado de trabalho e constituísse um fundamento para, quando necessário, aumentar as qualificações profissionais. E assim o ensino geral, que antes fora visto como uma esperança de emancipação, passou a ser incluído pelos estudantes no mesmo universo de um assalariamento que não rasgava horizontes nem propiciava sonhos. Para quê, afinal, aprender matérias que não teriam utilidade nos empregos mais acessíveis? A partir de então a história do ensino tem obedecido aos ciclos de desinteresse dos alunos e rebaixamento do conteúdo das aulas para tentar motivar os alunos, e isto sucede tanto no ensino elementar como no médio e no universitário. Em cada um desses níveis os padrões são diferentes, mas é idêntico o desinteresse por todo o conhecimento que ultrapasse as perspectivas imediatas de emprego. A avaliação dos professores pelos alunos, introduzida sob o pretexto da democraticidade, revela-se como um novo factor de declínio, pressionando à aceleração dos ciclos de desinteresse e de rebaixamento da aprendizagem [*].

– A falência da utopia anarquista e socialista de uma instrução generalizada que abrisse aos trabalhadores a cultura erudita corresponde à generalização da indústria cultural de massas. Um destes processos não existe sem o outro, e ambos se potenciam.

– No seu uso comum, os computadores tornaram-se apêndices da internet. Ora, convertida a internet em infra-estrutura da ignorância e votados os seus textos, imagens e sons a uma efémera futilidade, o facto de os computadores serem hoje indispensáveis enquanto instrumentos de ensino teve como consequência que a concentração e a reflexão fossem substituídas, inclusivamente nos métodos pedagógicos, pelo fraccionamento da atenção. A profundidade deu lugar à superficialidade, e neste âmbito não se erguem barreiras à difusão da indústria cultural.

– Nos estudos sociais — embora não nas ciências propriamente ditas, as ciências da natureza — a selecção para os departamentos universitários não depende do empenho em estudar um dado autor ou um dado assunto, mas da perspectiva ideológica estrita em que eles são encarados. Os departamentos não estão abertos a pessoas que, embora discordando total ou parcialmente de um autor, estejam interessadas na sua obra, mas unicamente aos fiéis seguidores. Estes departamentos converteram-se, assim, em extensões de partidos políticos, quando não sucede até que os partidos se resumam a esses departamentos.

– Uma evolução análoga ocorre entre os estudantes, que, pelo menos nas áreas de estudos sociais, querem expurgar os professores que não correspondam às orientações tidas como correctas por qualquer dos identitarismos. Além da avaliação dos professores pelos alunos, as milícias virtuais são uma forma imediata desta censura estudantil, orquestrando na internet campanhas de calúnias e boicotes. Por vezes a intervenção dessas milícias deixa de ser virtual e transforma-se em piquetes e mesmo agressões físicas, até se chegar ao caso extremo que vitimou o professor Samuel Paty. Podemos avaliar como a situação se degradou quando recordamos que em 2015 não houve lugar em que não se gritasse «Somos todos Charlie Hebdo», mas não tive notícia de que em 2020 houvesse pelo mundo manifestações de professores gritando «Somos todos Samuel Paty». Os identitarismos, as milícias estudantis e a degolação de Paty ensinaram ao corpo docente a virtude da submissão.

– A evolução conjunta das áreas de estudos sociais e das milícias do politicamente correcto teve por efeito converter os estabelecimentos de ensino, e nomeadamente as universidades, que deveriam ser lugares de debate e troca de ideias, em lugares de conformismo.

– Começamos assim a compreender uma questão fundamental, que o regime soviético tivesse acabado e, apesar disso, o stalinismo pudesse persistir. É a mesma forma com outro conteúdo.

*

*

Cada um dos fenómenos que enumerei está estudado e alguns estão até amplamente estudados. Mas de pouco serve analisá-los isoladamente, porque se trata de uma sequência avassaladora de factos novos, o que torna imperiosa a sua inter-relação num novo modelo de conjunto. Estes fenómenos não poderão ser entendidos, porém, num sistema linear de causa a efeito, inteiramente obsoleto em sociedades complexas, mas só mediante uma estrutura de planos hierarquizados ou de esferas parcialmente sobrepostas. Penso que no centro da teia, espalhando os fios em todas as direcções, estão os movimentos ecológicos e os identitarismos, mas por enquanto sou incapaz de desenhar a rede de relações e de lhe hierarquizar a estrutura.

Notas

[*] Já a primeira parte deste ensaio estava publicada e eu recebi, graças a um amigo, o mais recente romance de Patrice Jean, Rééducation Nationale (Paris: Éditions Rue Fromentin, 2022). O personagem central começa por ser uma espécie de Bom Soldado Švejk do ensino médio, alguém que acredita ingenuamente na instituição onde trabalha, para perder depois as ilusões e tudo se dissolver no idêntico. Com uma ininterrupta e crescente cocasserie, o autor desmonta o mecanismo dos ciclos de desinteresse dos alunos e rebaixamento do conteúdo das aulas na tentativa de motivar os alunos. Um livro indispensável, enfurecedor ou hilariante, tudo depende da perspectiva que o leitor adoptar.

[1] Aurora Apolito, «O Problema da Escala no Anarquismo e o Caso do Comunismo Cibernético», Passa Palavra.

[2] Balzac, Le Père Goriot em La Comédie Humaine, Paris: Gallimard (Pléiade), 1976, vol. III, págs. 143 e 59.

[3] Shafaq Zia, «A New Culprit in Air Pollution: Reactions Triggered by Human Skin», The Science, 2 de Setembro de 2022.

[4] «Fumata Blanca: Ya se Sabe lo que Es un Museo del Siglo XXI», El País, 29 de Agosto de 2022.

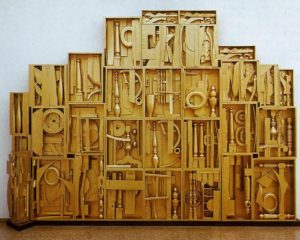

A imagem de destaque reproduz uma obra de

A imagem de destaque reproduz uma obra de  Michelangelo Pistoletto (1933- ) e as restantes ilustrações reproduzem obras de Louise Nevelson (1899-1988).

Michelangelo Pistoletto (1933- ) e as restantes ilustrações reproduzem obras de Louise Nevelson (1899-1988).

A primeira parte deste ensaio pode ser lida aqui, e podem ler aqui a terceira parte.

Caro João,

a leitura da segunda parte do seu artigo me causou uma sensação difícil de descrever, mas próxima a um aperto no peito.

Então, me desculpo previamente se o comentário não estiver à altura do debate que o texto deve estimular. Talvez eu só consiga formular um desabafo.

Após ler a primeira parte, pensei em escrever ao PP sugerindo que tentassem publicar algo a respeito do que eu chamaria de uma proliferação do interesse pela psicologia e pela psicanálise, mas acabei por não fazê-lo. Então, ao ler essa segunda parte, me deparo exatamente com uma descrição desse fenômeno.

Por isso, agradeço ao JB e solicito que, se possível, compartilhe indicações de leitura sobre o tema.

Ao longo dos últimos anos, tenho observado um número cada vez maior de pessoas ao meu redor buscando auxílio psicológico ou psicanalítico. Num primeiro, momento isso não me chamou a atenção, pois o estresse da contemporaneidade, os sofrimentos etc. me pareciam explicar a crescente preocupação das pessoas com a saúde mental. Eu mesmo recorri momentaneamente à terapia para lidar com uma dolorosa separação e um suicídio na família.

Porém, mais recentemente comecei a ver um número cada vez maior de pessoas ao meu redor indo além da busca por assistência psicológica e abandonando suas profissões para cursarem psicologia ou frequentarem cursos de formação em psicanálise. São pessoas com graduação, mestrado e doutorado em áreas como Ciências Políticas, História, Letras Clássicas, Sociologia etc. Pessoas com pesquisas relevantes nas suas respectivas áreas, algumas com livros publicados, e que desistiram dos antigos ofícios para se aventurarem na psicologia ou na psicanálise; pessoas que interpretavam o mundo e as relações sociais a partir de uma fundamentação materialista histórica e dialética e que agora passam a encaixar tudo num palavreado jungiano ou freudista.

Mas não é apenas uma troca de profissão ou uma mudança de fundamentação teórica, não raro tais mudanças são acompanhadas pela prática de coisas que até há pouco eu nunca tinha ouvido falar: medicina ayuvérdica, rituais de ayahuasca, cura pela energia vital, aplicação de reiki (acho que é assim que se fala), tarô, uma quase obsessão coletiva por astrologia…

Tudo isso e muito mais deixaram de ser manifestações excêntricas de uma ou outra pessoa desiludida com a profissão; de uma ou outra pessoa que não conseguiu se concursar; são fenômenos coletivos em profusão.

Eu vinha observando tais fenômenos e tentando interpretá-los a partir ddas semelhanças que carregam com alguns aspectos da República de Weimar: uma atmosfera de época marcada pelo medo e angustia, pelas transformações dos costumes, a moda da astrologia, a proliferação de misticismos e profetas.

Assim, essa perspectiva do JB de interpretamos esses vários fios como compondo uma teia interligada me pareceu urgente e instigante.

Por fim, gostaria apenas de partilhar um breve relato da minha experiência como docente há cerca de uma década. Ganho a vida como professor de História e entre as temáticas das minhas aulas se destaca uma interpretação crítica da Revolução Russa e da tomada do poder pelos bolcheviques. Parte da bibliografia obrigatória é composta por textos como “A oposição operária” da Alexandra Kollontai, “Os bolcheviques e o controle operário” do Maurice Brinton e a seção E de “Para uma teoria do modo de produção comunista” do João Bernardo.

Para além de analisar o processo histórico de derrubada do czarismo, foco nas disputas entre os defensores da direção coletiva e os defensores da direção de um só homem, no movimento dos comitês de fábrica, na militarização do trabalho defendida por Trotsky etc.

A cada ano, tais aulas se caracterizam cada vez mais por meus monólogos; as tentativas de estimular debates são quase sempre fracassadas; raramente alguém faz um comentário ou formula uma pergunta; a grande maioria dos estudantes aparenta estar ouvindo um jovem/velho marxista falando sobre algo sem qualquer interesse para eles. Autogestão, relações sociais de tipo novo, democracia direta… são apenas palavras.

Ano passado, após eu falar por mais de duas horas sobre tais temas e concluir com o conceito de capitalismo de Estado, a primeira pergunta que ouvi foi sobre como os bolcheviques lidaram com os homossexuais.

Esse ano, um dos comentários – formulado por um jovem militante da UP – foi o de que seria uma invenção da CIA a “suposta” morte de milhares de camponeses durante a coletivização forçada das terras.

E assim sigo meus dias, vendo pessoas próximas e que um dia fizeram parte da minha vida aderindo ao fenômeno da psicologia e/ou da psicanálise, aos misticismos, trabalhando com estudantes identitaristas e neo stalinistas, numa instituição que inegavelmente se tornou um “lugar de conformismo”…

Em síntese, me sinto como uma presa apanhadao pelos fios que compõem essa teia.

Um abraço.

VdR

Caro VdR,

Como deixo claro desde o título, não tenho explicação para estes problemas, mas talvez seja útil copiar aqui algumas das notas à margem que escrevi numa antologia de textos de Jung (Anthony Storr (org.) Jung: Selected Wrintings, [s.l.]: Fontana, 1983). Não me lembro da data exacta em que li o livro, mas o mais certo é que tivesse sido na última década do século passado.

A psicanálise organiza um certo número de intuições geniais e de concepções gerais de grande valor num sistema de actuação e de inter-acção inteiramente retrógrado. Para isso refere-se às realidades psíquicas como se fossem realidades materiais e, depois, fá-las agir segundo os princípios mais elementares da mecânica clássica. A própria teoria do consciente → repressão → inconsciente segue o modelo da mecânica dos vasos comunicantes.

Há algo de assombrosamente naïf na psicanálise, que é a maneira como as compulsões sociais mais históricas e transitórias são assumidas como normas metafísicas. Este conservadorismo ingénuo é delicioso por parte dos que se pretendem críticos dos processos mentais. E é esta profunda limitação que explica que a psicanálise não ultrapasse o nível do empirismo mais elementar.

Freud: é a escola autríaca da economia aplicada à psicologia. O que na economia é o sujeito consumidor é na psicologia o sujeito sofredor de traumas. Mas a passividade do sujeito é sempre o pressuposto. Jung: é a filosofia romântica alemã: é o sujeito enquanto sujeito activo. Daí a diferente definição de libido em ambos os psicanalistas. Mas é uma actividade puramente intelectual. Só com Marx a actividade do sujeito se tornará material — e, por isso, social; será então a praxis.

Naquela antologia, para além de outros aspectos do pensamento de Jung, interessou-me particulrmente a sua adesão ao fascismo. Transcrevo em seguida algumas passagens de um ensaio de Jung escrito em 1934.

«[…] the historical fact that the great liberating deeds of world history have sprung from leading personalities and never from the inert mass, which is at all times secondary and can only be prodded into activity by the demagogue. The huzzahs of the Italian nation go forth to the personality of the Duce, and the dirges of other nations lament the absence of strong leaders». E Jung acrescentou em nota: «Since this sentence was written, Germany too has found her Führer» (págs. 191-192). E Jung insistiu na «conscious and unavoidable segregation of the single individual from the undifferentiated and unconscious herd» (pág. 197). Mais adiante ele escreveu: «[…] our age calls for the redeemer personality, for the one who can emancipate himself from the inescapable grip of the collective and save at least his own soul, who lights a beacon of hope for others, proclaiming that here is at least one man who has succeeded in extricating himself from the fatal identity with the group psyche. For the group, because of its unconsciousness, has no freedom of choice, and so psychic activity runs on it like un uncontrolled law of nature. There is thus set going a chain reaction that comes to a stop only in catastrophe. The people always long for a hero, a slayer of dragons, when they feel the danger of psychic forces; hence the cry for personality» (págs. 202-202, sub. orig.).

Se eu tivesse lido aquelas páginas alguns anos depois, teria evocado a semelhança dessas noções de Jung com o elitismo de Julius Evola, que classifiquei, mais do que como um fascista, como um meta-fascista. Com efeito, em 1957 Jung escreveu:

«[…] in order to compensate for its chaotic formlessness, a mass always produces a “Leader”, who infallibly becomes the victim of his own inflated ego-consciousness, as numerous examples in history show. This development becomes logically unavoidable the moment the individual combines with the mass and thus renders himself obsolete» (págs. 355-356).

Reflectindo sobre estas passagens, eu escrevi nas notas à margem:

A propósito do fascismo de Jung: É a componente telúrica do nazismo. A psicologia jungiana representa a tentativa de integrar uma máxima fusão social supra-histórica (os arquétipos e o inconsciente colectivo enquanto quadro da nação conservadora, ou conservantismo nacional) e uma máxima individualização dos elementos da elite (as raras personalidades unificadas enquanto agentes da reorganização radical do conservadorismo, ou seja, da reacção contra o conservadorismo). Assim se conjugam o conservadorismo e o reaccionarismo, as massas e as elites, que constituem a dialéctica fascista na ascensão ao poder.

Sobre a evolução do fascismo de Jung: O que o preocupa no totalitarismo é que as elites perdem a individuação das suas personalidades e deixam, assim, de ser elites. E vemos assim como o liberalismo centrista do post-guerra retoma temas e preocupações que se desenvolveram antes com o fascismo, e que este foi incapaz de solucionar. E a forma actual desse liberalismo post-fascista é, evidentemente, a ecologia.

É curioso que na minha obra sobre o fascismo a única referência a Jung ocorra no capítulo sobre O Fascínio da Morte, onde escrevo: «Não podia ser maior o peso dos mortos, quando cancelavam a presença dos vivos e conferiam à raça uma realidade antropomórfica, física e espiritual. A atribuição a cada raça de características psicológicas detalhadas indicava o enorme peso do passado, que era um tempo único e sem espessura. A psicologia rácica foi o corolário da imanência macabra, e aqui se insere a obra de Jung, a sua noção de arquétipos e inconsciente colectivo» (Labirintos do Fascismo, São Paulo: Hedra, 2022, vol. V, pág. 143).

Todavia, além desta observação, que continua a parecer-me inteiramente justa, eu devia ter situado o elitismo de Jung na mesma linhagem do meta-fascismo de Evola.

Um abraço do

João Bernardo

VdR,

você é gente boa quando fala desse “palavreado jungiano ou freudista”.

Não é nem isso. O buraco é mais embaixo.

Há alguma legitimidade neste campo. Bem ou mal, junguianos e freudianos demoram anos lendo a Bíb — digo, as obras de seus respectivos mestres, e as de seus comentadores, comparando-as, onde adequado, com achados recentes da neurociência, da antropologia, da medicina, etc. O tempo de iniciaç — digo, formação, entre psicanalistas (ou seja, freudianos) e psicólogos analíticos (ou seja, junguianos) é longo, e bem complexo.

Não é isso o que se vê mais em moda por aí.

A moda são as “vivências”: passa-se uma tarde, ou uma manhã e uma tarde, ou dois dias, no máximo uma semana, “vivenciando” vários ritua — digo, técnicas de trabalho terapêutico aplicáveis imediatamente.

Aprendidas muito rapidamente tais técnicas, dá para chegar a um salário mínimo de renda mensal muito facilmente aplicando-as em gente tão fodida quanto e próprie terapeute , desde que se saiba fazer o marketing adequado nas redes sociais, com tráfego pago.

Mas não é só isso.

Como nas redes sociais os generalistas já são muitos, segue-se neste campo a regra de “nichar para ganhar”.

Mal comparando, não vender mais a própria imagem como editor de vídeo, mas como produtor de stories para Instagram.

Não mais como contador, mas como especialista em abertura de CNPJ em menos de 15 dias.

Não mais como advogado, mas como especialista em cláusulas contratuais em contratos de aluguel de imóveis.

Não mais como psicologos, mas como terapeutas especializados em resiliência frente ao burnout.

Não mais como engenheiros, mas como especialistas em construção de casas usando contêineres.

Em suma, não mais como manicure que cuidará da unha encravada, mas como alguém que cuidará da saúde holística da 2423423ª célula epitelial do pé esquerdo para evitar encontro energeticamente desagradável com a 9587ª molécula de queratina da unha desse mesmo pé.

Não mais como profissional, mas como solucionador de problemas extremamente específicos e particularizados.

Como a maior parte dessas pessoas está em profissões cujo exercício exige formação universitária, tudo isso são formas de destruir a valorização da força de trabalho conseguida em anos de estudo.

Minto: a desvalorização já havia acontecido antes, quando esses profissionais nem conseguiram lançar-se como profissionais liberais “empreendedores”, nem como profissionais assalariados.

A “virada terapêutica”, na verdade, não é a destruição daqueles processos de valorização de força de trabalho causados pela educação; é só mais uma forma de “sevirologia”, ou seja, de dar um jeito de “se virar” e pagar as contas quando as qualificações conquistadas revelam-se inúteis, quando aqueles mesmos processos formativos já foram destruídos e degradados pelo desemprego prolongado e pela falta de perspectivas.

O buraco é muito, muito mais embaixo. Eu aposto num Cygnus X-1, com horizonte de eventos tendendo ao infinito.

As tais terapias alternativas, no Brasil, são até ofertadas pelo Sistema Único de Saúde, inclusive a modalidade Constelação Familiar.

Também em referência ao que conta VdR, faço o seguinte comentário. Eu fiz o caminho inverso: me formei em psicologia mas reneguei da disciplina rapidamente, nem nunca cheguei a trabalhar como psicólogo. Respeito muito aqueles e aquelas colegas que foram trabalhar com saúde mental, com a base teórica de sua escolha. Sim, porque trabalhar com crianças autistas sem dirigir-lhes a palavra de fato me parece errado, mas antes de tudo o meu respeito por uma tarefa tão complexa e árdua. O que falar então do trabalho cotidiano em instituições hospitalares, com os surtos, as violências, os suicídios, o sem-sentido…

Mas voltando ao comentário de VdR. Nos últimos anos vi que houve um movimento de muitos antigos colegas que antes mantinham distância da clínica privada, com críticas e tudo, e que recentemente passaram a clinicar. Acho que a pandemia ajudou muito com a novidade da terapia remota: já não é mais necessário o investimento no aluguel do consultório. De fato, durante a graduação muito se falava dos primeiros anos de trabalho clínico, quando o que se gastava com aluguel não chegava a ser recuperado com o valor pago pelos poucos pacientes do psicólogo iniciante.

No entanto, recentemente fiquei estarrecido ao saber o valor que alguns conhecidos estão cobrando pela consulta. O que me leva a duas hipóteses. 1) muitas pessoas estão buscando se formar como psicanalistas ou terapeutas porque seus empregos anteriores pagam menos do que podem arrecadar com estes serviços, 2) existe uma demanda crescente e muito alta destes serviços pelas classes altas, o que explica o valor cobrado num nicho onde abundam profissionais e serviços.

Quanto mais massificada é a cultura e mais impessoais são os vínculos sociais, mais se está disposto a pagar por um serviço que nos reafirme nossa individualidade. Não se trata do mesmo fenômeno daquelas pessoas que pagam nos games e nos metaversos para que seus avatares tenham roupas ou objetos únicos que as identifiquem?

Caro João,

Posso apenas te agradecer pela resposta e pelo compartilhamento das notas.

Kip Thorne do fim do mundo,

Eu não tentei ser gente boa. A dezena de pessoas que conheço e que abandonaram suas carreiras, que estão em vias de abandoná-las, ou que estão combinando o trabalho precarizado como professores universitários em instituições privadas com o trabalho como analistas ou terapeutas, ou fizeram/estão a fazer novas graduações em psicologia ou cursos de formação psicanalítica.

Aqueles que conheço têm seguido o caminho mais longo e complexo.

Sinceramente, eu não fazia ideia de que o buraco era tão mais embaixo. Eu realmente ignorava o que você descreveu.

Se o que pude observar no meu pequeno círculo já me deixou perplexo, sua descrição só agrava meu pessimismo e estado depressivo. Daqui a pouco terei que voltar para terapia. (risos)

Fernando Paz, vi há pouco a chamada do Globo repórter de amanhã: tratará da aromaterapia; que já está sendo adotada pelo SUS.

***

Lucas,

Você toca em questões que me parecem importantes para entendermos o fenômeno, como mercado e remuneração.

Entre as pessoas que conheço, há características comuns: desemprego ou emprego precarizado em instituições privadas após uma longa formação acadêmica.

Isso foi decisivo para que desenvolvessem quadros depressivos e buscassem auxílio profissional.

Essa combinação parece ter sido central para que decidissem trocar de profissão e passassem a trabalhar como psicólogos ou psicanalistas.

Uma amiga que não via há anos me contou recentemente que decidiu fazer a formação em psicanálise após anos de trabalho mal remunerado numa faculdade privada. Disse que se cansara de fazer o papel não remunerado de psicóloga atuando como professora de iniciação cinetífica junto a estudantes travados na hora de escreverem projetos de pesquisa. Como queria uma opção mais rápida, fez a formação de dois anos numa instituição privada e reconhecida de São Paulo ao invés da graduação em psicologia.

Ainda não começou a atender, mas está otimista, pois analistas estariam cobrando a partir de 450,00 por seção; os renomados, estariam cobrando de 1.500,00 para cima.

Além disso, como você destacou, o atendimento on-line veio como importante instrumento para fugir dos altos aluguéis e atender pessoas de diferentes localidades.

Obviamente, nem tudo são flores: vários profissionais sobrevivem atendendo conveniados de planos de saúde, ganhando pouco, trabalhando todos os dias da semana e durante longas jornadas.

Tudo isso eu consigo interpretar: mercado de trabalho, remuneração, desemprego…

O intrigante é que tenho observado uma opção dominante entre quem conheço pelas abordagens de Freud e Jung.

Não tenho dados para saber se são ou não dominantes. Comento a partir de impressões decorrentes de observações restritas e parciais.

E o mais inquietante é observar, como mencionei no primeiro comentário, que não é apenas uma opção profissional buscando ganhar a vida de modo mais bem remunerado ou mais prazeroso. Não raro, a troca de profissão é acompanhada por uma mudança de vida profunda e recheada de misticismo, irracionalismo e rituais diversos.

Fossem apenas a dezena de pessoas que conheço, não chamaria tanta atenção, mas são fenômenos sociais cada vez mais recorrentes.

E vejo muitas semelhanças com a atmosfera de época da República de Weimar. Claro, há um século de distanciamento e todas as diferenças materiais, sociais e culturais entre as duas conjunturas, mas parece comum a desesperança em relação ao presente gerando uma histeria coletiva que resulta em misticismo…

Abraços,

VdR

Talvez a primeira e a última frase desse artigo, e apenas talvez, forneçam uma pista de como encontrar um rumo para além de muitos problemas e nenhuma explicação. Talvez…

👉🏽 https://passapalavra.info/2022/10/145744/

《Parece-me possível enumerar uma variedade de fenómenos que distinguem o capitalismo na época actual e tornam obsoletas as formas clássicas de marxismo e de anarquismo. 》

《Penso que no centro da teia, espalhando os fios em todas as direcções, estão os movimentos ecológicos e os identitarismos, mas por enquanto sou incapaz de desenhar a rede de relações e de lhe hierarquizar a estrutura.》

Principalmente ao se conectá-las ao comentário de VdR:

《Autogestão, relações sociais de tipo novo, democracia direta… são apenas palavras.

Ano passado, após eu falar por mais de duas horas sobre tais temas e concluir com o conceito de capitalismo de Estado, a primeira pergunta que ouvi foi sobre como os bolcheviques lidaram com os homossexuais.》

Enquanto auto-gestão e relações sociais de novo tipo não passarem de apenas palavras, pronunciadas dentro dos muros fechados das instituições (sejam escolas ou não), e não práxis derrubando estes muros, não causarão repercussão.

É na luta concreta (por mais prosaica, localizada e pequena) que pulsa o embrião de relações sociais de novo tipo.

A pergunta do aluno sobre como os homossexuais foram tratados (em mais de um sentido) na URSS, longe de ser sintoma de alienação ou exemplo de identitarismo, é prova de como são os problemas concretos, e a busca de solução para eles, aquilo que mobiliza para a luta de libertação.

Em outras palavras: toda teoria, toda reflexão, todo exemplo histórico, deve partir da situação concreta atual e a ela deve retornar, para contribuir com a sua superação.

O Identitarismo é uma praga criada pelo Capital para nos dividir. ENTRETANTO, é uma armadilha dupla: seja pela desvinculação das pautas específicas da luta geral, ou pela negação delas.

À Esquerda jaz uma esquerda? Certamente. Os modelos faliram. E ainda mais falidos estão os modelos de crítica dos modelos falidos.

https://passapalavra.info/2022/10/145742/#comment-863772

A crítica ao ecologismo e aos identitarismos não pode ser erguer da negação das situações concretas, envolvendo opressão e exploração, a quem ambos se referem.

Se há características neo-fascistas (meta-fascistas, proto-fascistas ou orto-fascistas) nas formas do ecologismo e do identitarismo é exato porque estes agenciam uma possibilidade de ruptura com a Ordem, tornando necessário ao Capitalismo canalizá-los como revolta dentro da Ordem.

Existe sim uma saída do labirinto do Fascismo. Para fazê-lo, antes de tudo, é preciso admitir como obsoletas as formas revolucionárias atuais – seja em sua forma marxista ou anarquista.

Mas isto não basta. A questão fundamental continua sendo: de fato há o dsejo autêntico de sair do labirinto?

Arkx Brasil interroga: «A questão fundamental continua sendo: de fato há o desejo autêntico de sair do labirinto?». Quando escrevi esta segunda parte do ensaio, o que mais me emocionou foram estas linhas: «Podemos avaliar como a situação se degradou quando recordamos que em 2015 não houve lugar em que não se gritasse “Somos todos Charlie Hebdo”, mas não tive notícia de que em 2020 houvesse pelo mundo manifestações de professores gritando “Somos todos Samuel Paty”». Haverá de facto o desejo autêntico?

Caro João Bernardo,

Penso que já em 2015 estávamos perdidos nos Labirinto. Não faltaram elementos de extrema-esquerda questionando o apoio dado ao Charlie, dizendo que éramos islamofóbicos [sic], dizendo que se deveria respeitar as religiões oprimidas. Aqui no Passa Palavra se traduziu um texto para se contrapor a essa maré (https://passapalavra.info/2015/01/101964/) e mesmo nos comentários houve quem questionasse se deveríamos adotar essa bandeira.

O caso Samuel Paty foi ainda a coroação desse processo, aqui no Brasil pouco se percebeu que as iniciativas à esquerda e à direita de controlar o que professores devem falar em sala de aula tem ali a sua realização mais plena.

LL,

Continuo a pensar que a comparação que estabeleci está correcta. «Em 2015 não houve lugar em que não se gritasse “Somos todos Charlie Hebdo”», e o facto de na extrema-esquerda terem surgido vozes discordantes em nada prejudicou o carácter massivo das manifestações de repulsa. Mas Samuel Paty foi sepultado no silêncio. Eu escrevi que «os identitarismos, as milícias estudantis e a degolação de Paty ensinaram ao corpo docente a virtude da submissão», e nisto errei, porque não foi só ao corpo docente, a lição foi mais generalizada, foi total. A submissão ao politicamente correcto tornou-se uma condição de sobrevivência, e Samuel Paty surge agora como o exemplo a não seguir.

Antes que o debate se tranforme num monte de gente batendo no cachorro morto das terapias alternativas, é importante retornar ao “núcleo duro” desta parte do ensaio: os processos de trabalho (1), os computadores (2), a internet (3), a indústria cultural de massas (5) e o ensino (6). Isto porque o combate às consequências políticas do irracionalismo (4) é uma luta constante, permanente, trans-histórica, vez que o irracionalismo, enquanto tal, é inescapável, ainda mais em tempos de “crise de sentido” generalizada, quando as transformações tecnológicas processam-se em velocidade tal que se torna difícil aos indivíduos acompanhá-las.

Nos processos de trabalho, o rápido paralelo entre escravidão e trabalho assalariado apresentado no ensaio não só é factível, como se pode fazer com muita facilidade. Veja-se, por exemplo, as obras de João José Reis sobre a escravidão no Brasil: desde há muito tempo o autor se refere com frequência às pessoas escravizadas como “trabalhadores”. Não por comparação com os trabalhadores atuais, mas analisando o material historiográfico da época por meio de categorias atuais. Em obra relativamente recente, aliás, João José Reis esmiuça em quase quinhentas páginas uma greve de trabalhadores escravizados, ocorrida em Salvador no já longínquo ano de 1857. Sim, uma greve. Não tinha este nome, mas tem todas as características de uma greve. Aliás, as principais reivindicações desta greve giravam em torno da maior autonomia no processo de trabalho — o que poderá agradar a certos pendores teóricos. Entre elas, estava a reivindicação de menor rigidez nos controles sobre a circulação desses trabalhadores escravizados pelo espaço urbano. Extrapolando o conteúdo da obra, os paralelos entre a greve de trabalhadores escravizados de 1857 em Salvador com o atual breque dos apps seriam muito instrutivos a quem se interesse por História comparada, e por lutas sociais.

O ensaio é muito feliz em apontar como parece haver uma estranha convergência entre a quebra do sistema fordista por parte dos capitalistas, e a demanda das gerações mais jovens por livrar-se do assalariamento. Startups, empreendedorismo e outras coisas podem ser lidas por esta chave. Chamo a atenção para essa “estranha convergência” porque — para os mais teoricamente empedernidos — em certa altura do Livro III de O Capital foi o próprio Marx quem apontou como havia possibilidades de superar a contradição entre trabalho coletivo e associado, por um lado, e propriedade privada dos meios de produção, pelo outro. Deu como exemplos a cooperativa, como forma de os trabalhadores superarem esta contradição enquanto permaneciam dentro das regras do sistema, e a sociedade por ações, como forma de os capitalistas fazerem o mesmo. Não quero entrar no debate sobre a adequação dos modelos teóricos de Marx à realidade, ou dos acertos ou erros de seus prognósticos; só aponto o fato de que Marx estava atento às contradições do capitalismo de seu tempo, atento ao ponto de ver novas formas surgindo onde poucos as viam. Seria, em nosso tempo, essa “estranha convergência” a que me refiro algo a que deveríamos ter mais atenção? Deveríamos entender quais contradições do atual estágio do capitalismo ela esgarça, e que rumos aponta? Perguntas evidentemente retóricas, mas importantes.

Por outro lado, o ensaio oscila entre realismo e pessimismo quando trata de computadores e internet. Necessários na análise, claro; apesar disso, questionáveis no prognóstico, em especial quando a internet é apresentada em sua interface com novas modalidades da indústria cultural. O que os computadores permitem, quando conjugados com a internet, é acelerar processsos preexistentes e amplificar seus impactos sociais, econômicos e políticos. A internet é, entre tantas outras coisas, a materialização distorcida da demanda legítima pelos meios para exercer a liberdade de expressão em público, e também, como o próprio ensaio indica, “a infra-estrutura de uma democracia directa exercida desde a base da sociedade”; mas é evidente que sem a “democracia direta exercida desde a base”, essa infraestrutura será usada para outras finalidades. Um exemplo: no ensaio a internet é lida pela chave do grotesco, do humor sujo, da grosseria, da futilidade, do hooliganismo, da escatologia e da vulgaridade. Ora, mas não é semelhante ao que houve quando se cruzaram, no início do século XX, o vaudeville, os circos dos horrores, o teatro de revista, o burlesco, a opereta e certas performances circenses com aquela impressionante inovação tecnológica — o cinema? Não foi justamente neste meio de “baixa” cultura que as principais inovações técnicas do cinema anteriores à I Guerra Mundial se deram? Nada disso impediu a existência de um Vertov, de um Godard, ou mesmo de um bom contador de histórias como Samuel Fuller. Creio que estamos vendo fenômeno semelhante. Se avançarmos além do campo do entretenimento, mantendo-nos ainda no âmbito da produção audiovisual, a drástica redução dos custos com distribuição permite o barateamento da produção e possibilita formatos antes talvez impensáveis, como os “documentários cronológicos” da Time Ghost, que misturam entretenimento ligeiro com pesquisa histórica razoavelmente aprofundada, tudo exposto numa duração muito longa, dificilmente concebível ou economicamente viável nos tempos do celuloide. Se sairmos do audiovisual para as telecomunicações, há evidências de que ainda é possível usar a internet com alguma eficácia como ferramenta para a democracia direta: as telecomunicações comunitárias e a compartimentação de comunicações vão neste sentido, mas precisam vencer o “efeito manada” da mesma forma que as formas autônomas de organização política e social precisam vencer as formas heterônomas.

Já que falamos em indústria cultural, me parece que ela é tratada no ensaio de forma um tanto unilateral. De fato, a indústria cultural nivela o gosto por um padrão único, aparentemente abolindo as distinções estéticas entre classes sociais. É igualmente correta a afirmação de que “a elite deixou de apreciar exclusivamente uma arte distinta da apreciada pela plebe”. Esta abordagem, entretanto, além de unilateral me parece generalista. Dificulta apreender como, dentro dos produtos da indústria cultural, há diferenças de forma e conteúdo capazes de atualizar as distinções entre classes sociais. A “elite”, de fato, deixou de consumir exclusivamente uma arte distinta da apreciada pela “plebe”, mas a “plebe” ainda é capaz de produzir arte que a “elite” se recusa a consumir — sendo este o lugar onde se verifica mais facilmente aquele caráter socialmente distintivo do gosto. Um exemplo, por sinal bem conhecido e estudado: o funk brasileiro, produzido em formas muito parecidas com o que foi o samba no início do século XX. Assim como o samba de gente como Noel Rosa e Dorival Caymmi pode ser entendido — via, por exemplo, José Ramos Tinhorão — como uma pasteurização do samba “de raiz” adequada ao gosto das emissoras de rádio e seus produtores nas décadas de 1930 e 1940, há um funk que chega aos playgrounds, porque liricamente “higienizado” e musicalmente “aprimorado”, e outro — por sinal tributário de certas células rítmicas do jongo e do samba de roda — que permanece “sujo”, mal-gravado em “estúdios” tecnologicamente limitados, cujos temas giram em torno de crime, gangues, sexo explícito e violência, pouco ouvido fora de um contexto social proletário, porque expressa a brutalização da vida imposta aos trabalhadores pela ação econômica, política e social da própria “elite”. Quando o “proibidão” chega às festas “de família”, é pelas mãos dos mais jovens, e não costuma ser bem recebido: todo mundo dança ao som de Anitta, mas nem todo mundo tolera MC Poze do Rodo. Por esta chave de leitura, aliás, é possível fazer inúmeros paralelos entre o funk brasileiro e o rock, e com o próprio hip hop, onde se vê história e clivagens muito parecidas. Não faltam outros símbolos produzidos nas modas da “plebe” que a “elite” recebe somente a muito custo, de nariz torcido: a roupa dita “de ladrão”, a moto com silencioso removido, as disputas entre “paredões” de som… Falo do que vejo, e não digo que nada disso seja a meu gosto; reconheço nisso, entretanto, sinais de distinção social, de expressão e gosto por parte de classes sociais distintas, muito evidentes a julgar pela classe social a que pertencem as pessoas que delas gostam e as que delas não gostam.

No âmbito do ensino, se o ensaio aponta de modo correto o diagnóstico da ascensão do desinteresse por uma cultura erudita, e de igual modo o que se refere ao fracionamento da atenção, por outro lado tangencia, mas passa ao largo das muitas formas não-escolares de educação potencializadas pela própria internet. Se, antes do advento da “era digital”, era necessário gigantesco esforço para educar-se enquanto autodidata, hoje (como o ensaio também reconhece) a própria internet permite a circulação de informações, a disseminação de material científico produzido no âmbito das “ciências duras” (via Libgen e SciHub) e o contato interpessoal entre autodidatas. Este é, também, um fenômeno amplamente reconhecido e estudado, que não me parece ter sido suficientemente enfatizado no ensaio. Não creio ser possível com base nisso prognosticar, como fazem alguns, a “morte da escola”; já é possível afirmar, entretanto, que as tensões entre a escola e as formas não-escolares de educação a que me referi são um campo fértil para observações, em especial porque intensificam a tendência já verificada de desvalorização das qualificações das gerações anteriores pelo próprio sistema escolar.

São esses os meus “pitacos” em torno dos temas deste excelente e provocativo ensaio, escrito por quem sabe que não se deve escrever para agradar a ninguém.

Existe uma inovação da internet que está intimamente ligada à psicologia, especificamante com a psicologia experimental. Se trata da quantificação do comportamento, habilitando assim grandes projetos de engenharia nesta área. Os comentários deste artigo me fizeram lembrar de outra coisa vivida na facultade. Conheci um estudante de doutorado, formado em economia, que estudava um tipo de comportamento relacionado com a busca de informação. Ele explicava seu interesse, por exemplo, no comportamento dos investidores nas bolsas, ou a leitura de jornais de economia, referindo-se à necessidade de acompanhar notícias para maximizar benefícios. Naquele então no Brasil ainda não havia smartphones. Hoje percebo que aquele tipo de pesquisa estava direcionada à indústria das telecomunicações, para desenvolver as interfaces que absorvam o máximo de tempo e de interações possíveis de cada ser humano.

O que também coloca a questão da epistemologia da psicologia. Que tipo de conhecimento é possível criar a respeito da subjetividade humana? As empresas parecem saber bastante, os pastores…

A decapitação de um desconhecido (até hoje) professor jamais alcançaria a mesma repercussão midiática do que uma ação terrorista contra um famoso tablóide cripto-sionista.

Embora a causa seja a mesma (a eliminação física por divergência política e religiosa), o motivo não deve ser buscado na diferença do número de vítimas (12 no caso do Charlie Hebdo, com mais 11 feridos).

Nunca o Charlie Hebdo publicaria em suas páginas um slogan como “Somos todos Palestinos!”.

Do mesmo modo como o “Lula Livre!” não agenciou uma luta pela libertação de dezenas de milhares de encarcerados, padecendo em condições insalubres e de irregularidades jurídicas.

Essa é uma das armadilhas dos identitarismos: mesmo quando todos se identificam como um, ainda assim quase todos não adquirem idêntica importância política.

Talvez, é bem provável, que o professor Samuel Paty estivesse entre aqueles brandindo o slogan “Somos todos Charlie Hebdo!”.

O que todos somos é oprimidos e explorados. Sendo nossa opressão e exploração exercidas de formas diferentes e de modo combinado e desigual.

Lendo o comentário acima, vejo que LL tinha razão no seu comentário de ontem, quando escreveu:

«Não faltaram elementos de extrema-esquerda questionando o apoio dado ao Charlie, dizendo que éramos islamofóbicos [sic], dizendo que se deveria respeitar as religiões oprimidas. Aqui no Passa Palavra se traduziu um texto para se contrapor a essa maré (https://passapalavra.info/2015/01/101964/) e mesmo nos comentários houve quem questionasse se deveríamos adotar essa bandeira. O caso Samuel Paty foi ainda a coroação desse processo […]».

Chamar «cripto-sionista» ao Charlie Hebdo! Que nojo!

Como seguidamente a afoita rapidez na leitura é acompanhada de uma lenta e distorcida compreensão do que se leu, mais do que nunca é necessário questionar:

• há o desejo autêntico de sair do labirinto?

Quando o atentado ao Charlie Hebdo e a decapitação de Samuel Paty recebem tratamento midiático e político inteiramente diferentes, fica flagrante que “liberdade de expressão” não é um valor abstrato mas uma relação social na qual “liberdade” e “expressão” ganham pesos desiguais conforme os termos do relacionamento.

Sobre o comentário de Manolo a respeito da indústria cultural:

Me parece ser um erro dizer que o funk é uma arte produzida pela “plebe”, no sentido de que é produzido em geral num contexto “proletário”, por sujeitos trabalhadores “independentes” nas periferias. Não é preciso ser nenhum detetive para saber hoje que o crime organizado patrocina e patrocinou ativamente este “movimento cultural”, fazendo com o que o estilo compusesse a trilha sonora de uma nova elite em ascensão nas periferias e favelas, de modo semelhante a que o sertanejo universitário reflete a ascensão do agronegócio nas últimas décadas. Me confunde a distinção entre “elite” e “plebe” que você realizou no comentário, como se nas “festas de família” a repulsa ao funk proibidão fosse um reflexo de preconceitos da elite e do conservadorismo, e não de trabalhadores que possuem motivos legítimos para repudiar o estilo. Penso que o próprio termo “periferia” hoje serve mais para segmentar mercados consumidores a partir de identidades do que para realizar uma análise séria de relações econômicas nestes territórios, ocultando nuances de poder entre os próprios “periféricos”. Aliás, sintomático disso é você ter usado o MC Poze do Rodo como exemplo de arte proletária, um sujeito que tem faturamento mensal milionário, alto investimento de gravadoras e produtoras, e que teve origem como apologista da facção Comando Vermelho, fato que faz com que ele só possa tocar em favelas comandadas pela facção, e viver sob o risco de ser assassinado por integrantes de facções rivais. Nada disso, entretanto, impede que um dos jogadores de futebol mais famosos do mundo, indubitavelmente membro da “elite”, Neymar Jr, cante de vez em quando suas músicas em seus stories no Instagram.

Ora, ainda sobre este aspecto da poluição sonora a que se quer classificar como “arte proletária”, está a questão dos bailes funks e pancadões realizados nas periferias, que tornam estes territórios ainda mais insalubres e alimentam ativamente o ciclo da pobreza. Primeiro que eles ocorrem não por uma decisão coletiva dos moradores de tal favela ou tal rua, mas com a iniciativa e patrocínio ativo de facções criminosas através da lei mais decisiva nas periferias: a do mais forte, dos “xerifes de ruas” que fazem o que querem quando querem e que se dispõe a usar de violência caso sejam contrariados em seus interesses. Aos moradores das ruas e comunidades onde realizam-se os pancadões resta apenas sofrer em silêncio, ou melhor, em barulho. Não é possível estudar, assistir TV, dormir e nem mesmo conversar em decorrência do som ensurdecedor acima dos 100 dB. Pessoas com familiares doentes “que se fodam”. Progressivamente a capacidade de audição dessas pessoas é prejudicada, de forma irreversível, por ser submetida a sons tão altos por tanto tempo. Pessoas evangélicas tem suas mentes “estupradas” pelas letras pornográficas das músicas. Além disso, a grande maioria de imóveis irregulares torna muito difícil a perspectiva de se mudar para um local mais tranquilo. Hoje os bailes funks nas periferias são um acontecimento que parece ser inspirado nas torturas sonoras para causar desespero e privação do sono, tal como as que ocorrem na prisão da Baía de Guantánamo.

Concluindo: o funk e os bailes funks, longe de serem meras expressões da barbárie que assola a vida dos trabalhadores mais pobres, são um componente ativo e importante desta barbárie, patrocinados pela “elite periférica” do crime organizado. Este fato é sumariamente ignorado pela esquerda e só encontra representação e denúncia no jornalismo policial. Será que isso tem a ver com a persistência da popularidade de políticos ligados às forças de segurança e do próprio bolsonarismo em periferias e favelas? Meu “vivenciômetro” diz que sim, com 200% de certeza.

Entram na mesma categoria outros elementos que você citou, que para mim são mais característicos de um “lumpemproletariado” ou de pessoas com interesse em ascender na economia ilegal do que elementos de cultura proletária. Quem gosta de motos com silencioso removido, senão os próprios “cornos” que realizam esta porcaria de alteração?

Enfim, fiz questão de comentar estes aspectos do seu comentário, pois vejo neles um senso comum formado numa esquerda que buscar reforçar a noção de uma identidade periférica, muitas vezes para se dizer representante deste mercado e obter investimentos de capitalistas em seus projetos, revistas, etc.

Davi, ao ler o seu comentário e especialmente a parte em que diz “não [fazem baile funks] por uma decisão coletiva dos moradores de tal favela ou tal rua, mas com a iniciativa e patrocínio ativo de facções criminosas através da lei mais decisiva nas periferias: a do mais forte, dos “xerifes de ruas” que fazem o que querem quando querem e que se dispõe a usar de violência caso sejam contrariados em seus interesses.” Lembrei diretamente do caso do show do rapper Djonga no Rio, que foi dentro de uma comunidade e o show ocupou parte do terreno de uma escola municipal, além da óbvia problemática de que aconteceu durante uma pandemia quando nem as duas doses da vacina estavam em circulação ainda. Enfim, de um lado existe a preocupação legítima de valorizar uma cultura genuinamente proletária, inclusiva aos subalternos, e do outro a constatação de que essa orientação cultural não é legitimada pela deliberação das comunidades, mas pela indústria cultural de massas, ou mais especificamente pelas grandes produtoras dispostas a concorrer no mercado formal e no clandestino. Enquanto houver quem entenda os bailes como “resistência cultural” será infrutífero falar em privilegiar uma cultura proletária.

Há certa tendência dos comentários a sair pela tangente, mas não se pode acusar alguém de colocar seus próprios problemas na berlinda quando são simplesmente tangenciais ao que se discute. Foi o caso com Davi. Aliás, não o recrimino, porque enquanto escrevo tem um paredão estouradaço a menos de 100m de onde estou. Sei bem o que é isso, não preciso que nenhuma revista, projeto ou pesquisa acadêmica me ensine.

Partindo de um problema real para denunciá-lo, em sua angústia Davi apontou corretamente o problema, mas errou completamente o alvo da crítica que me dirigiu.

Em primeiro lugar, porque usei “elite” e “plebe” em meu comentário, sempre entre aspas, para dialogar com o conteúdo do próprio artigo. Creio que, a julgar pelo seu uso extensivo na obra pregressa do autor deste ensaio, esta díade tem algum valor para explicar certos fenômenos sociais.

Em segundo lugar, porque disse expliticamente que “dentro dos produtos da indústria cultural, há diferenças de forma e conteúdo capazes de atualizar as distinções entre classes sociais”. Não falei em momento algum de “arte proletária”, mas de um produto da indústria cultural que circula mais entre a “plebe” (nos termos do ensaio) que entre a “elite” (igualmente nos termos do ensaio). A questão da “arte proletária” deve ser importante para Davi, mas para mim não tem relevância alguma.

(Aliás, nem acho que seja possível, hoje, uma “arte proletária” com alcance massivo que não passe por alguma intermediação da indústria cultural. O que alguns querem fazer passar por “arte proletária”, hoje, são formas de poesia, música, dança, teatro, escultura, vestuário, pintura etc. sobreviventes de outros tempos, congeladas na forma de bens culturais tombados, tornados peças de museu, infensos à mudança. Entre Ariano Suassuna e Chico Science, fico com o último.)

Em terceiro lugar, não acho, como Davi também certamente não acha, que o funk seja determinante para definir uma “identidade periféfica”. Uma “identidade periférica”, porque geográfica, deveria levar em conta igualmente outras “identidades” sociais também citadas por Davi, caracterizadas pelo consumo de determinados bens produzidos pela indústria cultural em ampla circulação: o gospel entre cristãos, certa moda do afrobeat entre jovens intelectualizados… Tais bens culturais, e também outros, servem tanto para definir “identidades” quanto para estruturar “hierarquias” dentro do mesmo território — o que reforça meu argumento.

(Aliás, não consideraria o funk determinante de nada em termos mais abstratos, porque aqui de onde escrevo ele mal se ouve nos paredões. O que se ouve aqui são outras coisas.)

Em quarto lugar, porque se nos ativermos à forma como o ensaio usa a díade “elite” e “plebe”, que reproduzi em meu comentário, o cenário da “festa no playground” que desenhei faz ainda mais sentido que naquelas ocorridas dentro da própria “periferia”.

Já agora, extrapolando o conteúdo de meu comentário e da crítica de Davi, dou-me a liberdade de sair também do assunto. Nas questões da poluição sonora e sua aparente novidade, seria muito proveitoso percorrer os arquivos públicos brasileiros em busca da repressão policial contra bairros proletários e contra terreiros de candomblé. Proliferam ali reclamações contra o “maldito e ruidoso candomblé”, como leio agora mesmo nos autos de uma batida policial realizada num bairro proletário realizada em setembro de 1914. No mesmo arquivo, tive a oportunidade de ler a íntegra dos autos de outra batida policial, famosa ao ponto de virar cena em romance de escritor famoso, justificada porque naquele bairro “toda madrugada tocam candomblé”. Os paralelos históricos, tanto no estabelecimento de diferenças quanto na percepção das continuidades, são muito instrutivos neste caso.

Eu bem repito que o Brasil não está no Brasil, está no mundo. Qual quê! Escrevo um texto sobre problemas gerais, globais, mundiais, vou ler os comentários, e está tudo no funk e nos terreiros do candomblé.

Fogo no quartel-general: Manolo & JB, intersubjetividade em dissonância cognitiva…

Como João Bernardo é leitor atento, certamente leu meu comentário anterior, onde a hipótese de que “dentro dos produtos da indústria cultural, há diferenças de forma e conteúdo capazes de atualizar as distinções entre classes sociais” não é a única, mas uma entre muitas. Todas, aliás, dialogando com os “problemas gerais, globais, mundiais” trazidos pelo ensaio. O funk, naquele comentário, ilustra a hipótese, não a explica. Aliás, aquele comentário era justamente a tentativa de tirar o debate de um beco sem saída para onde o haviam levado.

De igual modo, e pela mesma razão, certamente João Bernardo terá lido, no último parágrafo de meu comentário mais recente, que naquele último pedaço me dei “a liberdade de sair também do assunto”, para tentar tirar a discussão em torno da “poluição sonora” dos termos muito estritos em que foi colocada. Quis, com isso, chamar a atenção para certos fenômenos sociais verificados no mesmo lugar em tempos (cronológicos e sociais) diferentes, que certamente deixam rastros e vestígios.

Para chegar ao mesmo ponto, aliás, eu nem precisaria ter remetido a paralelos históricos como a repressão ao candomblé e a repressão mais genérica contra atividades lúdicas nos bairros proletários. Se não é legítimo fazer tais paralelos históricos quanto à “poluição sonora” nos comentários a este ensaio, apesar de eu continuar convencido de que é legítimo fazê-los, bastaria olhar casos mais recentes, ou mesmo contemporâneos. Olhar para os sound systems de Kingston (Jamaica), de onde vêm os similares novaiorquinos que deram origem ao hip hop e também às radiolas em São Luís do Maranhão. Olhar, também, para as raves na Bélgica, Canadá, Inglaterra e Alemanha, quando ainda eram ilegais e ocorriam, com grande frequência, nas ruas de bairros industriais abandonados, ou em bairros proletários. Seria uma longa, enorme e desnecessária lista se eu continuasse. Tudo isso são fenômenos bem conhecidos, bem estudados, sobre os quais há farta literatura (acadêmica ou não) e filmografia. Em cada um deles, verificam-se pequenos “incidentes de Reinosa” associados ao consumo contínuo dos mesmos bens culturais, por mais ou menos as mesmas pessoas, em lugares mais ou menos semelhantes.

Tudo isso permitiria correlacionar muito fortemente a “poluição sonora” nesses fenômenos relativamente atuais com três tendências, duas delas talvez demandando atualizarmos o que entendemos como “indústria cultural”: (a) ausência de equipamentos culturais capazes de suprir de modo massivo a demanda de trabalhadores por lazer; (b) barateamento e miniaturização das tecnologias mais modernas de produção, circulação e consumo de bens culturais; (c) contestação ao status quo. Repito, quanto a esta última tendência: contestação ao status quo, pura e simples contestação. Não revolução socialista, ou organização de trabalhadores. Simples contestação ao status quo, e só. Da mesma forma, status quo no sentido mais amplo, lato e largo possível.

Isso dito, vou insistir também no que já disse em meu primeiro comentário: “não digo que nada disso seja a meu gosto; reconheço nisso, entretanto, sinais de distinção social, de expressão e gosto por parte de classes sociais distintas, muito evidentes a julgar pela classe social a que pertencem as pessoas que delas gostam e as que delas não gostam”. Não se pode confundir a defesa do próprio gosto com ciência social (que é ciência, porque nem só de juízos apodícticos se faz o saber científico).

Tudo isso para dizer que quando usei como exemplos funk e candomblé, me referi, diretamente e sem mediações, a fenômenos globais, que funk e candomblé ilustraram. O Brasil está no mundo, isto é fato incontestável; mas rejeitar liminarmente evidências empíricas porque se começou por algum lugar não me parece o melhor meio para se alcançar um lugar de chegada a partir deste lugar de partida.

AND SO ON

Quando eclode a querela, nos arraiais do maoismo pós-maoista, entre neo-pós & pós-neo, recomenda-se (topicamente?) uma (re)leitura – preliminar &/ sintomal, s’il vous plaît – de Sobre a Justa Solução das Contradições no Seio do Povo.

O que o autor quer dizer com “a produção de bens imateriais”? (Item 1)

Quer dizer, compreendo que produtos do trabalho como por exemplo uma sessão de terapia (para acompanhar a moda dos comentários) não podem (ainda) serem colocados em um contêiner e enviados para outro país, e mesmo assim passam por um processo de industrialização com o advento da eletrônica e parametrizados pelo tempo, como bem descrito na passagem. Mas retirar-lhes a matéria para mim é o mesmo que retirar o próprio bem: sobra só o anúncio.

E já que gosta de romances, a leitura destas duas partes do artigo me lembrou de um que recomendo: Companhia Brasileira de Alquimia, de Manoel Herzog. E não vai se arrepender de na sequência ler um outro do mesmo autor – A jaca do cemitério é mais doce.

Outro Bruno,

Note que, nessa passagem, eu estou a mencionar um contexto em que ocorre a «aplicação generalizada e sistemática da electrónica a todo o tipo de processos de produção». Foi esse contexto que «cancelou a distinção entre o fabrico de bens materiais e a produção de bens imateriais». Todas aquelas centenas de milhares de trabalhadores que mantêm em actividade os mecanismos de busca, as redes sociais, etc., são produtores de bens imateriais. Um tijolo é um bem material, você pode atirá-lo à cabeça de alguém, mas uma rede social é imaterial, você não pode atirá-la à cabeça de ninguém, ainda que não lhe falte vontade de o fazer. São estas condições que, como escrevi no item anterior, «deixaram sem significado a velha divisão da economia em agricultura, indústria e serviços». É indiferente que a mais-valia seja materializada ou desmaterializada.

É certo que já anteriormente à aplicação da electrónica aos processos económicos a actividade produtora de mais-valia não era obrigatoriamente produtora de bens materiais, por exemplo o trabalho dos professores, que, como expus em vários artigos e em capítulos de alguns livros, deve considerar-se como produtor de mais-valia. Ora, o ensino é um bem imaterial, que se incorpora em algo de material, que é o aluno. O mesmo se passa com os terapeutas, desde que trabalhem para uma instituição, quer seja um hospital ou uma clínica quer seja um gabinete gerido por outro médico. Esses terapeutas estão produzindo um bem imaterial e, portanto, são explorados de uma mais-valia não materializada. Porém, se se tratar de uma prestação individual de serviços, como aulas particulares ou sessões particulares de terapia, o professor e o terapeuta não estão inseridos num processo capitalista e, portanto, não são produtores de mais-valia. Estão na mesma situação de uma faxineira, que se distingue de uma trabalhadora de limpeza assalariada por uma empresa de limpezas.

E agradeço a indicação de leitura, um autor que eu não conhecia.

Manolo, darei aqui uma última tréplica, para não me alongar num aspecto específico do artigo e de seu primeiro comentário, dado que é uma discussão com muito “pano para manga”.

Primeiro, de fato, minha análise se concentra no cenário da periferia no Sudeste do Brasil, especialmente Rio de Janeiro e São Paulo, mas creio que alguns pontos são generalizáveis para outras partes do país. Segundo, assumo a ignorância de desconhecer paralelos atuais que se possa realizar com esse cenário específico em outras partes do mundo, para além das próprias implicações da indústria cultural em escala global. Aqui chamo atenção de que simultaneamente ao desenvolvimento de um nicho específico da indústria cultural, há o crescimento e desenvolvimento de uma elite ilegal ligada a esse nicho. Talvez com o rap americano possamos notar semelhança com esse desenvolvimento, mas uma diferença aparente é que o que ocorre no Brasil parece ter uma escala muito maior e danosa do que o que ocorreu nos EUA.

Se por um lado a existência dos bailes funks e paredões de som corresponde a uma falta de equipamentos culturais capazes de suprir a demanda dos trabalhadores por lazer, algo que me parece correto, por outro há a questão da elite local ligada ao crime que promove boa parte dessas festas, submetendo extensas áreas aos seus interesses particulares, fato que já citei. Essa carência de oferta por si só não explica esses fenômenos, dado que existem territórios com contexto social semelhante em que há dinâmicas diferentes. Para dialogar com um fato que citou, as cerimônias religiosas também entram na lista de atividades comprometidas nesse ambiente sonoramente poluído. Aliás, para incluir mais paralelos, foi bastante divulgada a perseguição que traficantes ditos evangélicos fazem sobre os terreiros de candomblé no Rio de Janeiro nos últimos anos. Os traficantes do Complexo de Israel que perseguem mães e pais de santo são os mesmos que promovem os bailes funks nas favelas onde residem, como em Vigário Geral, Parada de Lucas e Cidade Alta. Já não é mais necessário esperar que “elementos externos” exerçam opressão e perseguição contra trabalhadores nos bairros mais pobres, os próprios “irmãos” se encarregam disso hoje em dia. Se critiquei a poluição sonora, foi para defender o direito ao lazer e descanso de grande parte da própria população das favelas e periferias, que já sofre o suficiente com todo o resto. Não é questão de mero gosto ou desgosto pessoal.

Para ilustrar meu ponto com mais um caso, lembremos de Thiago Freitas de Souza, fotógrafo e morador da favela de Santo Cristo (Niterói), morto no ano passado após pedir para traficantes vizinhos abaixarem o som alto, que impedia sua filha de dormir. É nessa dinâmica com os “xerifes” e “manda-chuvas” em que estão inseridos os trabalhadores das periferias hoje, refletindo em diversos aspectos da vida cotidiana nesses territórios, incluindo na violência sonora que alguns entendem como resistência cultural.

https://www.youtube.com/watch?v=8Z8JPig_b3A&t=72s

Caro VDR, ao ler suas inquietações primeiras – me veio essa canção do Falcão na cabeça .

Gente Humana –

Seja ou não por influência da Era de Aquários,

As pessoas tornam-se mais transcendentais

E enveredam por caminhos extraordinários,

Tentando não se machucar na virada do milênio

Pois os astros que regem os sabidos

Também regem os otários

E quem é esperto, lucra tanto na matéria

Quanto no imaginário

Pois o futuro atualmente está muito mudado

E qualquer um pode prever inclusive o passado

Numerologia, astrologia, ufologia, orixás

Viagem astral, meditação transcendental

Reencarnação, casa solar, encruzilhada

Regressão, macumba, igreja universal

Adivinhação, Mônica Bonfiglio, sal frutas

Pife-pafe, irmã Jurema, Edir Macedo

Chá de cogumelo, neoliberalismo

Walter Mercado, Leiloca, Lair Ribeiro

curioso não existir uma rede ou fórum voltada à auto educação, aos autodidatas.

já que foi citado esse tema aqui, vcs conhecem alguma ferramente nesse sentido?