Por Manolo

Num artigo de há alguns anos, foi soado um alerta aqui no Passa Palavra para as diferenças entre a situação atual e a do fascismo clássico, radicando-as em três argumentos: (a) o funcionamento normal de uma economia globalizada na atual conjuntura, contra a fragmentação da economia global um agregado heteróclito de economias nacionais no entreguerras; (b) as diferenças na situação de “terra arrasada” da atual conjuntura, concentradas na Ásia e África, enquanto no entreguerras era a Europa a sofrer deste mal; e (c) a crise migratória na Europa como “bode expiatório” de problemas internos. Não tenho como tratar adequadamente do item (c) por não ter informações suficientes acerca da situação migratória no entreguerras, mas pode-se usar (a) e (b) para desenvolver mais extensamente as particularidades da atual conjuntura frente à do entreguerras.

Em primeiro lugar, o funcionamento global da economia capitalista não está travado pelas mesmas questões vividas nos anos 1920 e 1930. Pelo contrário, vivemos ainda sob plena e inconteste hegemonia das empresas transnacionais e dos órgãos internacionais de governança financeira (FMI, Banco Mundial, OCDE, Fórum Econômico Mundial etc.), com funcionamento normal de órgãos globais e regionais de governança política (ONU, Parlamento Europeu etc.) e de assistência humanitária – estes últimos compondo a “mão esquerda” da governança global.

Em primeiro lugar, o funcionamento global da economia capitalista não está travado pelas mesmas questões vividas nos anos 1920 e 1930. Pelo contrário, vivemos ainda sob plena e inconteste hegemonia das empresas transnacionais e dos órgãos internacionais de governança financeira (FMI, Banco Mundial, OCDE, Fórum Econômico Mundial etc.), com funcionamento normal de órgãos globais e regionais de governança política (ONU, Parlamento Europeu etc.) e de assistência humanitária – estes últimos compondo a “mão esquerda” da governança global.

Ocorre que no campo “populista” esta hegemonia é travestida de pura hegemonia do capital financeiro – e este tema aproxima-o do campo fascista. Isto, e a retórica de que certas “nações” seriam verdadeiras “nações proletárias”, subjugadas por potências estrangeiras.

É necessário começar debelando estas fantasias.

Investimento externo direto e desengatamento

Um bom indicador da continuidade das tendências do desenvolvimento econômico verificadas nas últimas décadas é o fluxo de investimentos externos diretos, que mantém seu padrão histórico de preferência às economias desenvolvidas. Quem fala em investimentos externos diretos fala em transnacionalização de empresas, ou seja, em exportação de capitais ou mesmo de espraiamento da estrutura produtiva de determinadas empresas ao redor do globo, em operações financeiras, logísticas e comunicacionais cada vez mais complexas e intrincadas.

É corrente a crítica à transnacionalização das empresas com o argumento de que, em vez de criarem emprego no país, irão criá-lo noutros países. Quando a objeção é levantada pelas direções sindicais ou, pior ainda, pelos próprios assalariados, ela corresponde a uma grave divisão no interior da classe trabalhadora. Se forem aceitos como válidos, os termos da crítica implicam o estabelecimento de reservas no mercado de trabalho, pretendendo que os empregos dos trabalhadores de um dado país devam ser protegidos à custa dos trabalhadores de outros lugares. Uma atitude deste tipo pode evoluir com facilidade no sentido do fascismo.

Mas os termos daquela crítica não são válidos e, de qualquer modo, o nacionalismo é ultrapassado pelos mecanismos econômicos, porque se uma empresa adquirir certa dimensão e apesar disto não se internacionalizar, será destruída pela concorrência e anulará o emprego que gerava no interior do país. Assim, mesmo que a curto prazo e em alguns casos a transnacionalização possa levar a uma redução do número de empregos em certos estabelecimentos de uma companhia, essa redução é menor do que a que ocorreria se a firma não se tivesse internacionalizado e abrisse falência por este motivo.

Ainda que a curto prazo a criação de filiais leve a matriz a diminuir o número de assalariados, os resultados invertem-se num prazo mais longo. Na medida em que uma empresa se reforça com a internacionalização, obtendo o acesso a tecnologias mais evoluídas e aumentando a produtividade e a capacidade concorrencial, ela tende a ampliar a sua atividade não só nos países onde implanta filiais como também no país de origem, expandindo assim o recrutamento de força de trabalho em todos os lugares onde estiver estabelecida a cadeia produtiva.

Com efeito, as companhias transnacionais são globalmente integradas e a fase do processo de produção existente numa dada filial não pode desenvolver-se sem que se desenvolvam as fases existentes na matriz e noutras filiais. E como o crescimento da produtividade nunca ocorre num circuito fechado e estimula o progresso econômico em redor, a internacionalização tende a aumentar o emprego não só nas companhias transnacionais mas igualmente noutras empresas. Contrariamente ao que presumem os críticos da transnacionalização, a exportação de empregos para outros países implica, em princípio, a criação de empregos no país de origem.

Com efeito, as companhias transnacionais são globalmente integradas e a fase do processo de produção existente numa dada filial não pode desenvolver-se sem que se desenvolvam as fases existentes na matriz e noutras filiais. E como o crescimento da produtividade nunca ocorre num circuito fechado e estimula o progresso econômico em redor, a internacionalização tende a aumentar o emprego não só nas companhias transnacionais mas igualmente noutras empresas. Contrariamente ao que presumem os críticos da transnacionalização, a exportação de empregos para outros países implica, em princípio, a criação de empregos no país de origem.

A série histórica do World Investment Report da ONU vista nas tabelas 1 e 2 parece contradizer tudo o que foi dito até o momento. Na tabela 1 evidencia-se uma tendência ao aumento da participação das economias em desenvolvimento como destino de investimentos externos diretos.

Tabela 1: Fluxo de investimento externo direto recebido por tipo de economia (%)

| 1978 a 1980 | 1988 a 1990 | 1998 a 2000 | 2003 a 2005 | 2007 a 2010 | 2011 a 2013 | 2014 a 2017 | |

| Economias desenvolvidas | 79,7 | 82,5 | 77,3 | 59,4 | 56,7 | 46,8 | 54,6 |

| Economias em desenvolvimento | 20,3 | 17,5 | 21,7 | 35,9 | 37,6 | 47,1 | 42,2 |

Fonte: UNCTAD World Investment Report 2006-2018. A soma das porcentagens não totaliza 100% por não terem sido aqui incluídas as “economias em transição”, ou seja, os países resultantes da desagregação da esfera soviética.

A aparente redução no fluxo de investimento rumo às economias desenvolvidas daria razão ao argumento de que as transnacionais investem onde a mão de obra é mais barata, onde há menos tecnologia agregada etc. Mas é pura ilusão estatística. A diminuição se deve ao fato de a ONU ainda considerar como “economias em desenvolvimento” a maior parte dos BRICS (Brasil, China, Índia e África do Sul), todos os “tigres asiáticos” (Coreia do Sul, Cingapura e Taiwan) e todos os “novos tigres asiáticos” (Filipinas, Indonésia, Malásia, Tailândia e Vietnã), economias que durante a crise financeira de 2007-2010 e suas consequências – crise da dívida pública na eurozona etc. – mantiveram razoáveis índices de crescimento. Já a Rússia é qualificada pela ONU como parte das “economias em transição”, ou seja, aquelas resultantes da desagregação da esfera soviética.

O aumento da participação das “economias em desenvolvimento” como destino de investimentos externos diretos expressa o desenvolvimento econômico em lugares fora do tradicional triângulo Europa-Estados Unidos-Japão, por onde circularam tais investimentos durante quase toda a segunda metade do século XX.

Tendência semelhante se verifica no que diz respeito à origem dos fluxos de investimento externo direto, verificando-se progressivo aumento da participação das “economias em desenvolvimento” como origem de tais investimentos por razões semelhantes às explicadas acima.

Tabela 2: Fluxo de investimento externo direto emanado por tipo de economia (%)

| 1978 a 1980 | 1988 a 1990 | 1998 a 2000 | 2003 a 2005 | 2007 a 2010 | 2011 a 2013 | 2014 a 2017 | |

| Economias desenvolvidas | 97,0 | 93,1 | 90,4 | 85,8 | 77,2 | 68,8 | 68,5 |

| Economias em desenvolvimento | 3,0 | 6,9 | 9,4 | 12,3 | 19,6 | 27,0 | 28,5 |

Fonte: UNCTAD World Investment Report 2006-2018. A soma das porcentagens não totaliza 100% por não terem sido aqui incluídas as “economias em transição”, ou seja, os países resultantes da desagregação da esfera soviética.

Durante a crise financeira de 2007-2010 este processo foi chamado de decoupling, que traduz-se sem perda de significado como desengatamento; trata-se, grosso modo, de um literal desengatamento das economias em desenvolvimento relativamente às economias desenvolvidas, possibilitando a estas últimas ser menos impactadas pelas flutuações econômicas das primeiras. Paul Krugman demonstrou o processo muito didaticamente em 2010 num brevíssimo artigo no New York Times onde evidenciou graficamente a recuperação mais rápida das “economias em desenvolvimento” em seguida à crise; Krugman, entretanto, não estendeu a análise ao campo político, mas quem o fez demonstrou como o desengatamento era – e é – a expressão econômica de um deslocamento na hegemonia global.

Antes de prosseguir, uma precaução. Qualquer leitor que passe os olhos pelas estatísticas acima poderá, e com razão, encontrar uma justificativa muito ao gosto de certo jornalismo denuncista comum em meio à esquerda: “paraísos fiscais!”

Quanto a isto, é preciso observar duas coisas.

Em primeiro lugar, há registros de paraísos fiscais em meio às “economias em desenvolvimento” desde pelo menos os anos 1950; deste modo, se o fluxo de investimentos para tais economias se mantivesse estável ao longo das décadas isto teria se refletido nas estatísticas acima, e se tais investimentos respeitassem alguma sazonalidade ela estaria igualmente expressa em números.

Em segundo lugar, a definição de “paraíso fiscal” construída pelo grupo de pesquisa CORPNET, da Universidade de Amsterdã, tem sido adotada pela União Europeia como oficial desde 2017, e nela estão incluídos, além dos “paraísos fiscais” já notórios em meio às “economias em desenvolvimento” (Ilhas Virgens Britânicas, Taiwan, Jersey, Bermuda, Ilhas Cayman, Samoa), outros países tidos como “economias desenvolvidas”, de outro modo insuspeitas como paraísos fiscais (Holanda, Grã-Bretanha, Suíça, Irlanda), o que mostra a dispersão do fenômeno nos dois setores.

Em segundo lugar, a definição de “paraíso fiscal” construída pelo grupo de pesquisa CORPNET, da Universidade de Amsterdã, tem sido adotada pela União Europeia como oficial desde 2017, e nela estão incluídos, além dos “paraísos fiscais” já notórios em meio às “economias em desenvolvimento” (Ilhas Virgens Britânicas, Taiwan, Jersey, Bermuda, Ilhas Cayman, Samoa), outros países tidos como “economias desenvolvidas”, de outro modo insuspeitas como paraísos fiscais (Holanda, Grã-Bretanha, Suíça, Irlanda), o que mostra a dispersão do fenômeno nos dois setores.

Deste modo, a mudança na dinâmica dos investimentos externos diretos não pode ser creditada apenas ao fluxo rumo a “paraísos fiscais” ou a partir deles. Há que ver outras explicações.

Explicando o desengatamento

Há quem credite este fenômeno à baixa remuneração da força de trabalho nas economias em desenvolvimento.

Embora isto possa atrair investimentos de curtíssimo prazo e empresas tecnologicamente retardatárias das economias circunvizinhas, os investimentos das empresas transnacionais de ponta tendem a ocorrer naquelas regiões onde os níveis de produtividade já se encontrem no patamar pretendido, ou onde possam elas mesmas criar as infraestruturas materiais e sociais necessárias a uma rapidíssima escalada na produtividade rumo aos patamares pretendidos.

No plano teórico, é irônico observar que, se isto acontecesse, as companhias transnacionais seriam um poderoso fator de homogeneização social, pois contribuiriam para a industrialização das regiões retardatárias. Precisamente em virtude do seu avanço tecnológico as companhias multinacionais e transnacionais dirigem a maioria dos investimentos para os sectores capital-intensivos, e isto tanto nos países desenvolvidos como nos países em desenvolvimento. Ora, se estas companhias fossem movidas pela busca de mão de obra barata, as suas filiais seriam trabalho-intensivas, e é o contrário que acontece.

É certo que para níveis idênticos de qualificação da força de trabalho, de condições de infraestrutura e de potenciais subcontratantes, é a cotação dos salários em dólar que determina a escolha do lugar onde implantar uma filial. No entanto, a cotação em dólar não permite aferir o grau de exploração, porque não corresponde ao valor real do salário no país onde é pago, e para definir este aspecto o valor em dólares tem de ser convertido segundo a paridade do poder de compra.

Assim, uma das determinantes dos investimentos externos diretos é não a diferença nos salários reais mas a diferença nos salários em termos de dólar, o que é muito diferente.

Múltiplas pesquisas comprovam que, tanto nas economias desenvolvidas como nas economias em desenvolvimento, os salários pagos pelas filiais das companhias transnacionais são mais elevados do que a remuneração média nos países onde essas filiais estão instaladas.

Múltiplas pesquisas comprovam que, tanto nas economias desenvolvidas como nas economias em desenvolvimento, os salários pagos pelas filiais das companhias transnacionais são mais elevados do que a remuneração média nos países onde essas filiais estão instaladas.

Além deste aspecto quantitativo há aspectos não menos importantes que dizem respeito às condições de trabalho e à segurança social, e também aqui as pesquisas indicam que, sobretudo nos países em desenvolvimento, a situação é melhor nas filiais das companhias transnacionais do que nas outras empresas do país. A elevação do nível salarial e do tempo de permanência no emprego é um indicador seguro de que se trata de uma força de trabalho qualificada e sujeita a programas de treinamento que lhe aumentam as qualificações. E é precisamente por isso que os trabalhadores das companhias transnacionais, embora ganhem salários mais elevados, são mais explorados em termos de mais-valia relativa, porque laboram em condições de maior produtividade. Este constitui o mecanismo elementar de todo o desenvolvimento capitalista.

Poderá então admitir-se que ao menos no curto prazo a transnacionalização agrava as condições de existência da parcela menos qualificada da mão de obra?

A internacionalização e o consequente progresso tecnológico não acarretam obrigatoriamente o aumento do recrutamento de trabalhadores qualificados em prejuízo dos não qualificados. A dispersão das cadeias produtivas e a subcontratação fazem com que dadas fases da atividade de uma companhia transnacional necessitem acessoriamente de mão de obra não qualificada.

Os problemas surgem quando o país de acolhimento dos investimentos diretos não tem uma estrutura econômica capaz de desenvolver uma rede de subcontratantes, não podendo então ocorrer uma verdadeira relação entre as filiais das transnacionais e a economia local, como sucede por exemplo na maior parte dos países africanos, com exceção da África do Sul e de alguns países do Magreb.

Pode acontecer também que, se houver uma diferença acentuada na cotação em dólar das remunerações de trabalhadores com um nível idêntico de qualificação e vivendo em países diferentes, o número de empregos se reduza nos países onde a cotação é mais elevada, em benefício daqueles onde ela é mais baixa.

Os nacionalistas, que temem que as companhias transnacionais originárias do seu país estejam a levar emprego para o estrangeiro, deveriam refletir igualmente sobre as situações em que elas tiram emprego de outros países, como foi o caso com a criação de filiais da indústria calçadista brasileira na China e com a expansão da Metalfrio por meio da compra da dinamarquesa Caravell e da abertura de plantas produtivas na Turquia, ambas as situações ocorridas quando da valorização do real frente ao dólar.

Os nacionalistas, que temem que as companhias transnacionais originárias do seu país estejam a levar emprego para o estrangeiro, deveriam refletir igualmente sobre as situações em que elas tiram emprego de outros países, como foi o caso com a criação de filiais da indústria calçadista brasileira na China e com a expansão da Metalfrio por meio da compra da dinamarquesa Caravell e da abertura de plantas produtivas na Turquia, ambas as situações ocorridas quando da valorização do real frente ao dólar.

Ou a argumentação dos nacionalistas é puramente sazonal e defensiva, ou não se sustenta. Em momento oportuno será possível retornar a este tema.

Produtividade e desengatamento

A Tabela 3, que tem como base as variações num indicador usual de produtividade – PIB calculado pela paridade do poder de compra (PPC) dividido pela quantidade de horas trabalhadas – complementa as Tabelas 1 e 2 ao permitir a correlação entre o redirecionamento dos investimentos externos diretos característico do desengatamento e os ganhos de produtividade verificados de forma desagregada em meio a economias selecionadas.

Tabela 3: Variação acumulada do PIB (PPC) por hora trabalhada em economias selecionadas (%)

| 1978 a 1980 | 1988 a 1990 | 1998 a 2000 | 2003 a 2005 | 2008 a 2011 | 2012 a 2017 | |

| Economias desenvolvidas | ||||||

| Alemanha | 7,42 | 5,61 | 5,01 | 3,05 | 1,81 | 5,67 |

| Canadá | -0,58 | 1,76 | 7,46 | 3,13 | 3,53 | 5,56 |

| Espanha | 20,09 | 5,00 | -0,42 | 0,98 | 6,76 | 6,28 |

| EUA | 1,32 | 4,76 | 9,64 | 9,08 | 7,53 | 4,20 |

| França | 9,96 | 9,16 | 6,47 | 2,39 | 0,69 | 4,42 |

| Grã-Bretanha | 6,59 | 2,72 | 8,29 | 6,18 | -0,14 | 2,01 |

| Itália | 11,19 | 6,89 | 3,33 | 0,85 | -0,14 | 0,69 |

| Portugal | 12,65 | 10,07 | 4,40 | 3,76 | 4,89 | 1,36 |

| BRICS* | ||||||

| Brasil | 25,11 | -7,27 | -2,14 | 2,49 | 11,98 | -1,61 |

| Rússia** | NA | NA | 9,14 | 19,79 | 8,04 | 3,00 |

| Índia | -1,84 | 15,33 | 14,07 | 17,31 | 27,34 | 34,93 |

| China | 20,56 | -2,00 | 19,60 | 28,59 | 44,06 | 54,49 |

| África do Sul*** | NA | NA | NA | 8,74 | 7,90 | -2,62 |

| Tigres Asiáticos | ||||||

| Cingapura | 9,15 | 9,63 | 4,98 | 18,65 | 4,69 | 10,98 |

| Coreia do Sul | 6,78 | 26,11 | 18,23 | 13,54 | 19,82 | 11,59 |

| Taiwan | 20,96 | 18,89 | 12,58 | 11,42 | 13,66 | 11,10 |

| Novos Tigres Asiáticos | ||||||

| Filipinas | 2,47 | 8,97 | 3,34 | 6,98 | 4,38 | 31,86 |

| Indonésia | 11,52 | 15,29 | -10,47 | 11,38 | 16,89 | 24,75 |

| Malásia | 15,43 | 16,18 | -1,12 | 11,35 | 1,42 | 18,69 |

| Tailândia | -4,67 | 25,80 | 0,39 | 16,80 | 2,43 | 37,86 |

| Vietnã | -7,11 | 8,65 | 6,61 | 17,17 | 8,04 | 45,23 |

Fonte: Elaboração própria com dados de The Conference Board – Total Economic Database. *Empregou-se a “versão alargada” dos BRICS, incluindo a África do Sul. **Dados disponíveis a partir de 1993. ***Dados disponíveis a partir de 2002.

Fica evidente que tanto os BRICS quanto os “tigres asiáticos” mantiveram o ritmo dos ganhos de produtividade em meio à crise financeira de 2007-2010. Aqueles que queiram argumentar uma “circularidade” entre investimentos e produtividade para explicar o desengatamento – ou seja, só haveria investimento porque haveria produtividade, e só haveria produtividade por causa dos investimentos – serão contrariados pelo fato de o desengatamento só poder ser verificado como fenômeno estatisticamente relevante no início da década passada, enquanto países emergentes tão diversos quanto China, Coreia do Sul, Índia, Indonésia, Malásia e Taiwan apresentam taxas sustentadas de ganhos de produtividade muito antes disto.

Ora, sempre que se fala em desengatamento na atual conjuntura é ao processo de transição na hegemonia global rumo à Ásia – ou seja, rumo à China, à sua hinterlândia e à sua vizinhança do Extremo Oriente e do Sudeste Asiático – que se está a falar. A Tabela 3 evidencia-o: dos quatro agregados econômicos citados, dois são exclusivamente asiáticos, e um é dinamizado por dois países asiáticos e um eurasiano.

Complementarmente, aqueles que defendem ser fácil aumentar a produtividade nas economias onde ela não se encontrava desenvolvida, em contraposição aos constrangimentos à produtividade nas economias desenvolvidas, laboram contra a História; funcionasse a economia como no mundo dos livros-texto, seria a África, e não a Ásia, a beneficiar do afluxo de investimentos externos diretos, dada a baixíssima produtividade nas economias africanas quando comparadas com as asiáticas.

Ocorre que os investimentos necessários para que as economias africanas auferissem ganhos significativos em sua produtividade dificilmente poderiam ter ocorrido em meio às guerras civis, genocídios e às sucessivas cleptocracias e caquistocracias resultantes dos contraditórios processos de descolonização – e, não menos importante, em meio à tenaz e secular resistência dos povos africanos à proletarização.

Os investimentos externos diretos intensificaram-se no continente africano precisamente quando tais condições pareceram tender à superação. Não por acaso o PIB da Nigéria, calculado segundo paridade do poder de compra, saltou de US$ 170 bilhões em 2000 para US$ 451 bilhões em 2012 – e a quase triplicação do PIB expressa o dinamismo da economia nigeriana, principal produtora de bens e serviços para a África Ocidental.

É este o pano de fundo da atual conjuntura.

Crise econômica, desengatamento e populismo

A política America First de Donald Trump, o Brexit britânico, as reiteradas campanhas da Frente Nacional na França, a ascensão meteórica do movimento Cinco Estrelas na Itália, tudo isto encontra uma explicação última não apenas na crise financeira de 2007-2010, mas na incapacidade de certas economias em manter ou retomar níveis históricos de ganho de produtividade depois dela.

O assim chamado “populismo” parece originar-se numa reação dos trabalhadores contra os chamados “males da globalização”: desemprego em massa, perda de direitos trabalhistas e previdenciários, precarização, proliferação da terceirização como principal forma de contratação etc.

O assim chamado “populismo” parece originar-se numa reação dos trabalhadores contra os chamados “males da globalização”: desemprego em massa, perda de direitos trabalhistas e previdenciários, precarização, proliferação da terceirização como principal forma de contratação etc.

Parece reeditar-se, deste modo, um cenário de décadas atrás: o travamento das economias nacionais na sequência de uma crise econômica internacional profunda leva a soluções políticas autoritárias, nacionalistas (quando não xenófobas) e conservadoras, e a soluções econômicas protecionistas e autárcicas.

Ora, até o momento concentramos a análise da conjuntura nos ganhos de produtividade; quem fala em ganhos de produtividade fala em mais-valia relativa, ou seja, num regime de exploração econômica onde convivem contraditoriamente a elevação do padrão de vida da classe trabalhadora, sua inserção no quadro geral da governança capitalista – historicamente por meio do reposicionamento dos sindicatos como reguladores do preço da força de trabalho, mas não só – e a intensificação de sua exploração econômica.

Os muitos “populismos” a despontar nas economias desenvolvidas parecem guardar alguma relação com os diversos graus de retração das condições de vida da classe trabalhadora a níveis pregressos, de décadas atrás.

Observa-se adicionalmente que não é toda a economia global a sair mal da crise financeira recente, mas sim aquelas do Atlântico Norte e as que lhe sigam engatadas. O desengatamento das economias asiáticas na esfera chinesa de influência relativamente às economias do Atlântico Norte; o mesmo processo nas economias do Leste Europeu na área de influência da economia russa; desengatamento e reengatamento similares naquelas economias que, na África e na América Latina, conseguiram descolar-se a tempo da crise originada no Atlântico Norte e reengatar-se nas economias mais dinâmicas ou desenvolver um mercado interno forte; é este processo de desengatamento e reengatamento que permitiu a alguns países sofrer menos impactos negativos durante a crise – porque todos os países sofreram algum impacto da crise de 2007-2010 – e, percebendo na prática as dificuldades das economias do Atlântico Norte de retomar seu ritmo pregresso, permitiu-lhes também abandonar em variados ritmos as parcerias comerciais e produtivas lastreadoras da secular hegemonia norte-atlântica.

Decerto caberia analisar pormenorizadamente os “populismos” do Leste Europeu, mas os países resultantes da desagregação da esfera soviética guardam particularidades que complexificariam enormemente a análise. Para todos os efeitos, basta saber que Rússia e China capitaneiam os BRICS, levando as demais economias consigo.

Outro aspecto: a hipótese da “terra arrasada”

Retomando a descrição das diferenças entre a atual conjuntura e aquela dos primeiros anos do entreguerras na Europa, em segundo lugar, não está presente no contexto atual a situação de “terra arrasada”; pelo contrário, a política de terra arrasada tem sido aplicada em regiões como o Oriente Médio e a África numa disputa acérrima por recursos naturais.

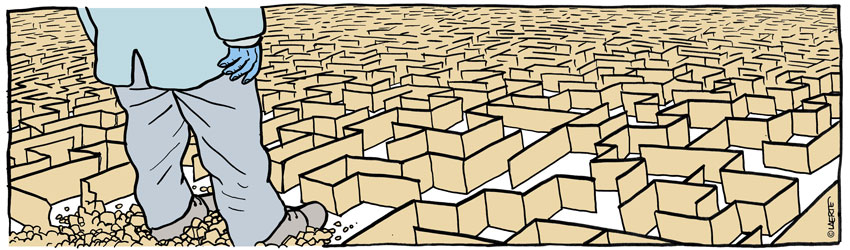

A “terra arrasada” em questão não é figura de retórica. Trata-se, literalmente, da situação de erradicação física de incontáveis cidades – algumas delas, como as da zone rouge francesa, arrasadas ao ponto de se proibir sua reconstrução sobre um solo irremediavelmente contaminado por chumbo, mercúrio, cloro, arsênico, ácidos, gases venenosos e cadáveres de animais e homens; de uma geração inteira de jovens trabalhadores postos pelos capitalistas de seus países a matar-se uns aos outros nos campos de batalha mais sangrentos da História; da paralisia econômica de regiões inteiras atingidas pela carnificina etc.

A “terra arrasada” em questão não é figura de retórica. Trata-se, literalmente, da situação de erradicação física de incontáveis cidades – algumas delas, como as da zone rouge francesa, arrasadas ao ponto de se proibir sua reconstrução sobre um solo irremediavelmente contaminado por chumbo, mercúrio, cloro, arsênico, ácidos, gases venenosos e cadáveres de animais e homens; de uma geração inteira de jovens trabalhadores postos pelos capitalistas de seus países a matar-se uns aos outros nos campos de batalha mais sangrentos da História; da paralisia econômica de regiões inteiras atingidas pela carnificina etc.

A situação do imediato pós-guerra foi extrema, incomparável com a atualidade. Ainda mais quando os conflitos violentos atuais ultrapassam o velho campo da geopolítica, que pressupõe admitir os países beligerantes como unificados, pacificados e sem quaisquer conflitos internos que não aqueles envolvendo partes beligerantes formalmente constituídas. Haveria que refinar a análise empregando outros indicadores capazes de evidenciar outras dimensões da violência.

O Global Peace Index (GPI) pretende superar esta lacuna indexando 163 países mediante 23 critérios que incluem, além dos indicadores tradicionais relativos a guerras (conflitos armados internos e externos, mortalidade em conflitos bélicos, porcentagem dos gastos militares no PIB, capacidade de dissuasão nuclear etc.), outros indicadores relativos à chamada “paz social” (instabilidade política, taxas de homicídios e de criminalidade, taxas de encarceramento, condições de acesso da população a armas leves etc.).

Tabela 4: países selecionados, segundo sua posição no Global Peace Index (GPI)

| País | Posição no GPI 2017 |

| Economias desenvolvidas | |

| Alemanha | 16 |

| Canadá | 8 |

| Espanha | 23 |

| EUA | 114 |

| França | 51 |

| Grã-Bretanha | 41 |

| Itália | 38 |

| Portugal | 3 |

| BRICS | |

| Brasil | 108 |

| Rússia | 151 |

| Índia | 137 |

| China | 116 |

| África do Sul | 123 |

| Tigres Asiáticos | |

| Cingapura | 21 |

| Coreia do Sul | 47 |

| Taiwan | 40 |

| Novos Tigres Asiáticos | |

| Filipinas | 138 |

| Indonésia | 52 |

| Malásia | 29 |

| Tailândia | 120 |

| Vietnã | 59 |

Fonte: Global Peace Index 2017.

A Tabela 4, conquanto não permita comparações diretas com os dados anteriormente apresentados, permite algumas constatações elementares. Não espanta que entre as oito economias desenvolvidas apresentadas os EUA fossem um ponto fora da curva, por ter a maior população carcerária do mundo, uma legislação extremamente permissiva com o porte de armas por cidadãos não engajados nas forças armadas e presença militar direta ou indireta nos maiores e mais intensos conflitos bélicos do presente. É a posição da França, da Itália e da Grã-Bretanha que surpreendem; com elas, a correlação entre turbulências internas, participação em conflitos externos, declínio na produtividade econômica e “populismo” sai reforçada.

Era de se esperar, também, a presença da Rússia, Índia e África do Sul no quartil de países mais atravessados por conflitos, e igualmente que a China e o Brasil apresentassem resultados melhores. A Rússia, pela participação nos principais conflitos bélicos da atualidade e pela violência com que suas questões políticas internas costumam ser resolvidas; a Índia e a África do Sul, pela longa tradição de conflitos interétnicos e “raciais” que atravessam sua história. Não que China e Brasil estejam livres de tais problemas; apenas a intensidade deles nos três primeiros países é maior.

Populismo e fascismo

Diante deste quadro, há quem diga que o “populismo” ainda não é propriamente um fascismo.

Num artigo publicado em dezembro de 2016 na revista Foreign Affairs, Sheri Berman, professora de ciência política no Barnard College da Universidade de Colúmbia (EUA), defende a distinção entre “populismo” e fascismo tendo como base uma comparação direta entre características do fascismo clássico e dos “populistas” da Europa Ocidental; para ela, “aquilo que transformou o fascismo de extremistas marginais em governantes em boa parte da Europa foi o fracasso das elites e instituições democráticas de lidar com as crises encaradas por suas respectivas sociedades durante os anos entre as guerras mundiais. Apesar dos problemas reais, o Ocidente hoje nem de longe confronta o mesmo tipo de desmantelamento que enfrentou nos anos 1930”.

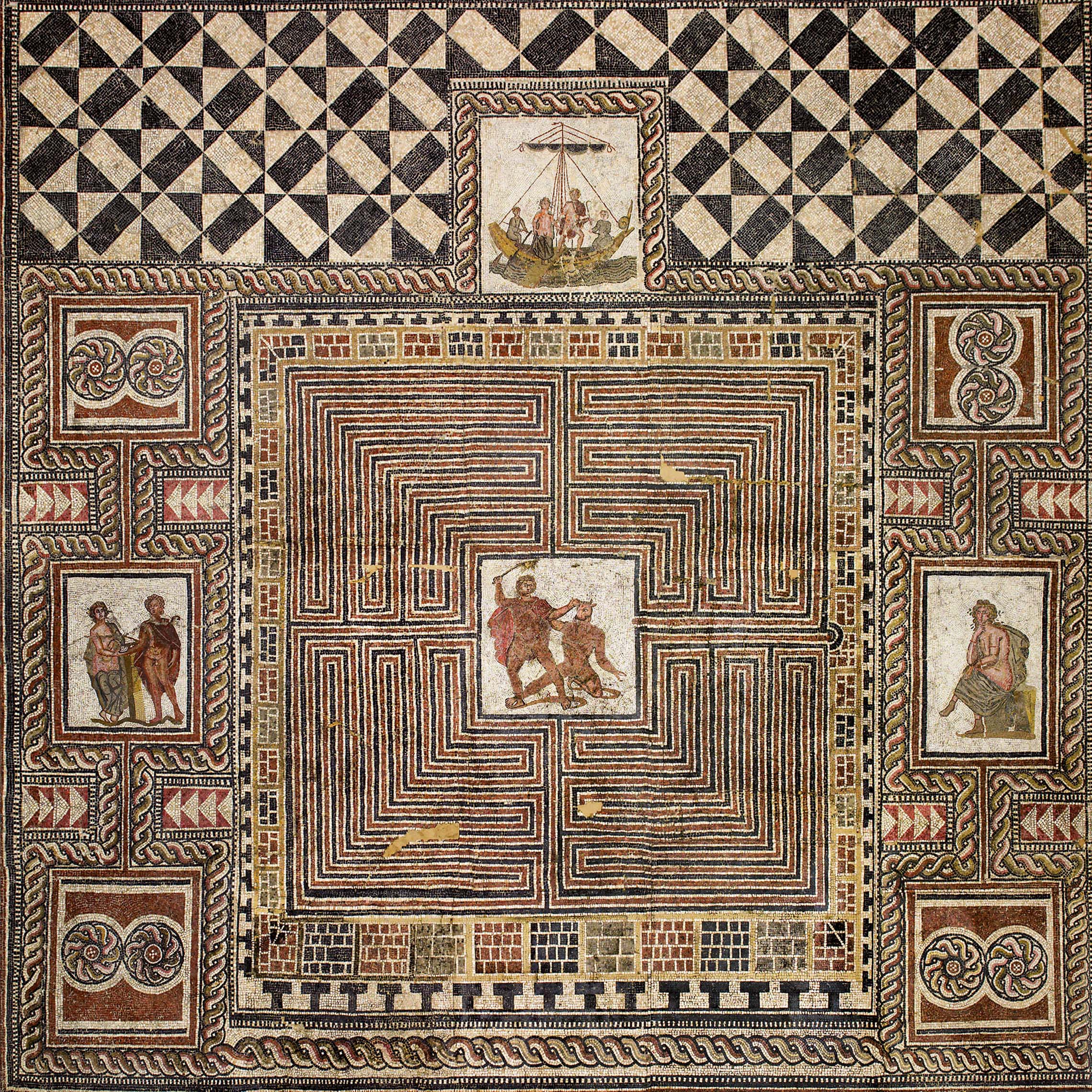

O fascismo clássico foi estruturado por um campo endógeno e radical, e por outro campo exógeno e conservador, ambos compostos a partir da história comparada entre os muitos regimes e movimentos fascistas no período que vai do final do século XIX até o final da Segunda Guerra Mundial, que são os limites históricos do fascismo clássico. Ao contrário do campo exógeno e conservador, de que trataremos em outro momento, as organizações integrantes do campo endógeno e radical foram construídas dentro dos próprios movimentos fascistas, e no período clássico do fascismo tais organizações eram os partidos, as milícias e os sindicatos; na busca de um campo prático de atuação política os partidos fascistas, livres de quaisquer restrições ideológicas ou programáticas que não a retórica oscilante de seus chefes, ora apoiaram-se nas primeiras, ora apoiaram-se nos últimos, sempre ao sabor das conjunturas locais e das necessidades de momento.

O fascismo clássico foi estruturado por um campo endógeno e radical, e por outro campo exógeno e conservador, ambos compostos a partir da história comparada entre os muitos regimes e movimentos fascistas no período que vai do final do século XIX até o final da Segunda Guerra Mundial, que são os limites históricos do fascismo clássico. Ao contrário do campo exógeno e conservador, de que trataremos em outro momento, as organizações integrantes do campo endógeno e radical foram construídas dentro dos próprios movimentos fascistas, e no período clássico do fascismo tais organizações eram os partidos, as milícias e os sindicatos; na busca de um campo prático de atuação política os partidos fascistas, livres de quaisquer restrições ideológicas ou programáticas que não a retórica oscilante de seus chefes, ora apoiaram-se nas primeiras, ora apoiaram-se nos últimos, sempre ao sabor das conjunturas locais e das necessidades de momento.

O atual “populismo” enraíza-se nos seguintes fatores:

- Economias desenvolvidas afetadas pela globalização econômica das últimas décadas com a relocação das plantas produtivas e concentração dos postos de trabalho no setor de gestão e serviços, situação agravada pela baixa capacidade de recuperação em seguida à crise financeira de 2007-2010; exemplificam este campo economias desenvolvidas como os EUA, a França, a Grã-Bretanha, a Espanha e outros países da União Europeia.

- Economias anteriormente integradas na esfera soviética, cuja integração à economia capitalista global se deu na sequência de severos entraves ao desenvolvimento da produtividade, às violentíssimas disputas pela apropriação das empresas estatais em vias de privatização, à crise inflacionária e empregatícia etc., tudo isto desembocando em contradições sociais violentíssimas resolvidas via de regra manu militari.

- Economias emergentes em rapidíssimo desenvolvimento, onde grandes transformações políticas, econômicas e sociais são vivenciadas por vastos setores da população de modo mais rápido que a capacidade de situar-se em meio a elas.

Se de fato a conjuntura econômica global é bem diferente daquela dos anos 1920/1930 e o “populismo” jamais poderá ser igualado ao fascismo sem uma bateria de senões e poréns, tal perspectiva toma o fascismo como um fenômeno estanque. Se o fascismo clássico é historicamente irrepetível, é às suas pautas e temas, bem como às suas formas organizativas, que se deve ter atenção se se quer fazer as comparações adequadas e entender o que está a se passar diante de nossos olhos.

É neste contexto que se pode tentar entender a inserção brasileira na conjuntura internacional, e que efeitos a conjugação da crise econômica com a crise política poderá ter tido sobre as condições de vida dos trabalhadores. Isto será feito a seguir.

Este artigo é o segundo de uma série. Leia as demais partes clicando aqui.

somando para a análise:

http://nuso.org/articulo/la-aventura-europea-de-steve-bannon/

“Bannon ve este esfuerzo como parte de una «guerra» entre el populismo y «el partido de Davos», entre la «gente real» blanca, cristiana y patriota (en las palabras de su seguidor británico, Nigel Farage) y las elites globalistas cosmopolitas. En los medios, al menos, a Bannon se lo toma en serio.”