Por João Bernardo

Por que motivo se alguém hoje pintar ou compuser segundo um estilo usado séculos atrás nenhum esteta ou melómano o considerará seriamente e até perante o público comum ele passará despercebido? Não me refiro aos que procuram revisitar uma obra para vê-la com novos olhos, ouvi-la com outros ouvidos, aos que buscam uma obra para a reformular, usá-la como matéria-prima e criar assim o novo. Refiro-me aos que desejariam possuir os olhos e os ouvidos de uma época extinta. Uma pessoa pode apreciar muito um artista de outro século, mas uma obra actual que lhe imite a maneira surge como uma insofrível banalidade. E, no entanto, quando numa época se define uma escola, uma corrente, ela forma-se precisamente pelo facto de circularem entre os artistas concepções, técnicas, temas, de tal modo que ao vermos um quadro ou ao ouvirmos uma composição musical, mesmo que não reconheçamos o autor, identificamos facilmente a época e a escola a que pertencem. A falta de individualidade pode ser tão completa que em casos extremos até os próprios artistas ficavam confusos, como, por exemplo, Picasso e Braque quando ocupavam o mesmo atelier e por vezes não sabiam qual deles tinha pintado um dado quadro. Mas, em cada época, esta fusão e confusão de técnica e estilo não retira criatividade a uma obra. Podemos dizer que é uma como muitas outras, mas ao mesmo tempo sentimos-lhe um vigor expressivo. Ora, isto não sucede quando alguém hoje pinta uma paisagem à maneira impressionista ou compõe uma fuga como as de Bach. Ficamos até constrangidos pelo facto de o autor se condenar assim definitivamente à falta de originalidade. O que nos leva então a sentir uma certa pujança perante uma obra comum de uma época, mas sem conseguirmos sentir senão piedade se for uma obra que imite as de outra época? O que leva uma obra a estar inevitavelmente presa à época em que foi criada, o que faz com que a possamos ver e ouvir hoje e nos reflectirmos nela, e simultaneamente a entendamos como cabal expressão da época em que foi feita?

Talvez me aproxime da resposta — ou talvez esteja só a reformular a questão — se indagar como é possível que uma sociedade, numa época, condicione artistas que não se conhecem e afecte domínios artísticos distintos. Não me refiro às artes narrativas, ou ao aspecto estritamente narrativo dessas artes, em que os discursos emanam de interesses sociais e remetem a eles, num vaivém que a terminologia marxista classifica como superestrutura. Interessam-me aqui formas, puras formas. «Em todas as épocas de actividade artística intensa», escreveu Adolph Behne em 1912-1913 num artigo sobre Bruno Taut, «as várias artes são percorridas por uma mesma corrente revigorante». Que elos invisíveis ligam linhas e planos e cores e sons ao tecido de uma sociedade?

Há aparentes coincidências que resultam simplesmente de experiências visuais comuns. Assim, por exemplo, o ritmo de lanças que se encontrava numa pintura da época helenística representando a vitória de Alexandre sobre Dario, conhecida por uma reprodução romana num mosaico de Pompeia, descoberto apenas em 1831, lembra-me as várias versões da Batalha de San Romano, que Uccello pintou no segundo terço do século XV ou ainda, no segundo terço do século XVII, A rendição de Breda, de Velázquez.

Quantos outros quadros eu poderia recordar aqui! Nada há de estranho, onde havia batalhas havia lanças, e aqueles jogos rítmicos são fascinantes. E que Marius prisioneiro em Minturno, de Drouais, reproduza o esquema formal do célebre quadro de David, O juramento dos Horácios, nada tem de intrigante, pois era a homenagem de um discípulo ao mestre. Muito mais tarde, em 1923, o alinhamento das árvores e da rua numa fotografia de Eugène Atget, Cais do Louvre, recorda-me paisagens de Sisley pintadas cinquenta anos antes, mas onde há árvores alinhadas elas prendem inevitavelmente o olhar. Aliás, Atget tem mais fotografias do mesmo género, noutros cais do Sena ou no Jardim do Luxemburgo. Também é compreensível que, em 1925, ele tivesse usado a estética das colagens nalgumas das suas fotografias que mais me seduzem, de lojas de modas da Avenue des Gobelins, pois o que são os reflexos nas vitrines, aleatoriamente sobrepostos aos manequins, senão uma colagem visual? Atget repetiu esse efeito noutra fotografia da mesma época, de uma vitrine de uma loja de automóveis na Avenue de la Grande-Armée. Mas as colagens e os papiers collés estavam já então difundidos na pintura, devemos supor que o fotógrafo os conhecesse. Os problemas surgem quando as semelhanças não se explicam por quaisquer coincidências visuais nem por influências directas.

Xue Yongnian, em A History of Chinese Art, conta que durante o período de hostilidades entre os Song, estabelecidos no Sul da China, e os Jin, reinando no Norte, os artistas de um e outro lado, sem se consultarem nem conhecerem as obras respectivas, pintavam os mesmos temas em estilos semelhantes. O que leva, então, a forma tomada pelas relações sociais a emergir directamente como forma estética? Em 1943-1944, quando Rodtchenko, na discrição do seu atelier, evitando os olhares das autoridades soviéticas, pintou em guache a série dos Ritmos expressivos, num tão completo contraste com a sua obra anterior, vários exércitos e um oceano o separavam do americano Pollock, que dali a poucos anos começaria a pintar assim e cujos quadros só em 1959 foram expostos pela primeira vez na União Soviética. É possível que os Ritmos expressivos reatassem uma experiência antiga, pois John E. Bowlt, no seu artigo na obra colectiva From Gulag to Glasnost. Nonconformist Art from the Soviet Union, menciona «as fortuitas pinturas gestuais da vanguarda russa, incluindo os desenhos a lápis de Rodtchenko em 1921». Mas, se assim foi, a interrogação fica reforçada. Como puderam Rodtchenko e Pollock fazer o mesmo, sem que um soubesse do outro?

Os exemplos multiplicam-se a ponto de ilustrarem uma regra, e Baudelaire expôs claramente a questão na réplica que em Junho de 1864 endereçou a Théophile Thoré-Bürger: «A palavra “imitar” não é a adequada. O Sr. Manet nunca viu obras de Goya, nunca viu obras de El Greco, nunca esteve na galeria Pourtalès. Parece incrível, mas é verdade. Eu próprio tenho ficado estupefacto com coincidências tão estranhas».

São vários os que ao mesmo tempo, e independentemente, começam a dar corpo a um jovem fantasma. Depois, alguém se destaca como o mais perfeito, quer dizer, o que cria objectos estéticos mais adequados à nova forma, e passa a ter seguidores, as suas descobertas são convertidas num vocabulário que até os menos talentosos pretendem usar. Já raros se lembram de Méhul ou de Gossec quando todos querem ouvir a lição de Beethoven. Mas isto não deve fazer-nos esquecer a génese do processo, que não nasce com um génio, mas, pelo contrário, o génio é que surge como o sintetizador das novas formas.

Não se trata apenas de simultaneidades num mesmo domínio artístico. Certos recursos do cinema foram antecipados como técnicas narrativas em romances e Antoni Gaudí, no excesso decorativo e nas curvas demenciais da sua arquitectura, estava a prever os cenários de filmes do expressionismo alemão. Saímos das entranhas do Parque Güell, começado a construir em 1900, para entrar no Gabinete do Dr. Caligari, filmado em 1920, ou, no mesmo ano, nos cenários concebidos por Hans Poelzig para a nova versão do filme Golem. Entretanto, a estética das colagens usada pelos pintores cubistas fora antecipada na música por Mahler. E quantas das inovações fotográficas, no enquadramento, no ângulo de visão dos personagens e na luz, foram anunciadas por Caspar David Friedrich! Aliás, teriam sido as possibilidades da fotografia a inspirar um novo olhar aos impressionistas e pós-impressionistas, ou teriam sido eles a inspirar a alguns fotógrafos a maneira de utilizar o novo instrumento? Desde cedo a relação estava materialmente estabelecida, basta lembrar que a primeira exposição dos impressionistas foi acolhida pelo fotógrafo Nadar no seu estúdio do Boulevard des Capucines, em Abril e Maio de 1874. Mas o problema é muito mais complexo.

A máquina fotográfica não é objectiva, por detrás dela existe um olho e a máquina vê o que o olho vê. Aliás, basta o uso generalizado de espelhos e outros instrumentos ópticos pelos pintores desde a Renascença até ao século XIX para mostrar que a máquina que olha exige um olhar humano que olhe a máquina. Desde os primórdios deparo com fotografias que nada deveram à pintura coeva e abriram uma nova visão, só nas décadas seguintes adoptada por alguns pintores. É o que se passa com o destaque conferido por Henry Fox Talbot às diagonais nas suas fotografias A porta aberta, de 1843 e, no ano seguinte, O palheiro, ou com o reflexo vertical das árvores na água, numa Paisagem com lago que Olympe Aguado fotografou cerca de 1856.

Ou veja-se a perspectiva sem precedentes na Ponte do Point du Jour, uma fotografia feita por Auguste-Hippolyte Collard entre 1863 e 1866. Algo de comparável na pintura encontrar-se-ia apenas uma dezena de anos mais tarde em Sob a ponte de Hampton Court, de Sisley.

Entretanto, no extremo oposto fotógrafos como Oscar Reijlander ou Julia Margaret Cameron, dois exemplos entre muitos outros, imitavam a pintura de gosto académico, o primeiro com montagens laboriosas e a outra com desfocagens sentimentalistas. A respeito dos autores deste tipo de fotografias, Ian Jeffrey, em Photography. A Concise History, pôde escrever que «eles preferiam manter um certo decoro e deixar aos pintores a reflexão sobre as possibilidades mais extremas da fotografia».

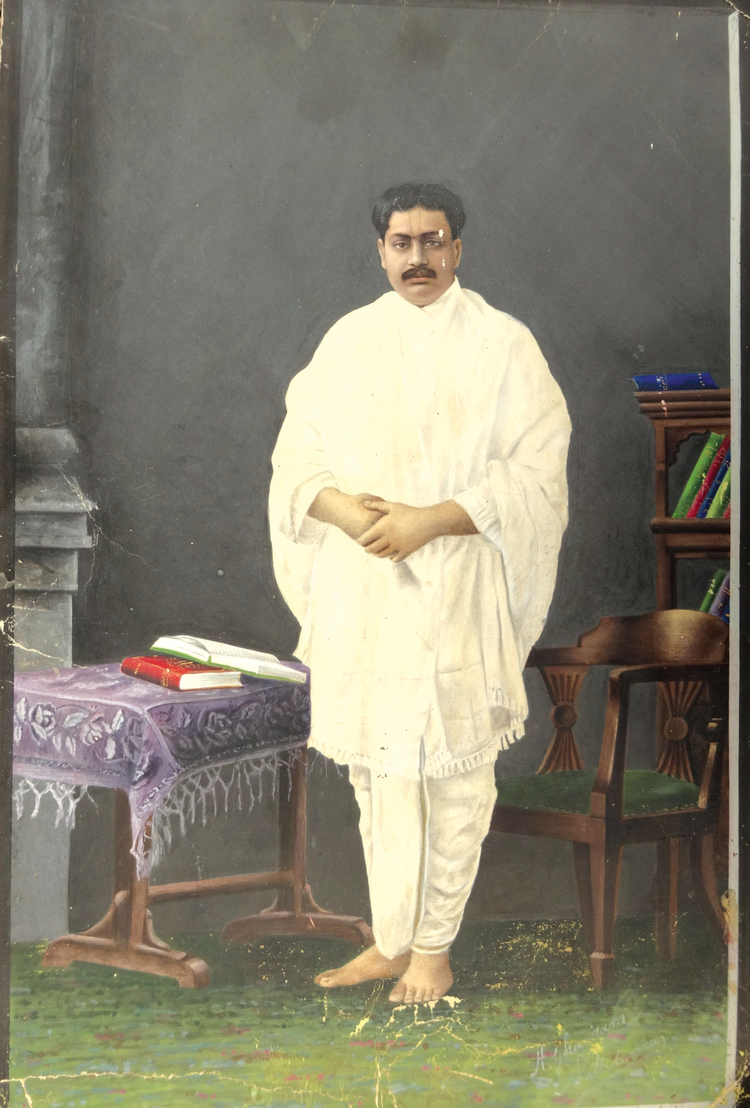

A posição simétrica parece-me ter sido rara. É certo que o academismo do último quartel do século XIX produziu inúmeras pinturas que os detractores apelidavam de fotografias, pela minúcia do detalhe e pela geral falta de imaginação, mas precisamente por isso elas distinguiam-se de verdadeiras fotografias. Naquela época conheço um único caso, o do artista indiano Ghasiram, de Nathdwara, no Rajasthan, que cerca de 1910 executou uma pintura rigorosamente à maneira de uma fotografia. O extraordinário Falência, que Giacomo Balla pintou em 1902, embora antecipasse uma futura estética fotográfica, estava demasiado marcado pelo pointillisme para se confundir com uma fotografia. A partir do final da década de 1960, com o aparecimento do Foto-realismo, vários artistas, por exemplo Chuck Close, criaram obras comparáveis à de Ghasiram, mas inseridas num contexto estético muito diferente.

A ambiguidade da relação entre pintura e fotografia explica que no final do segundo terço do século XIX numerosos pintores recorressem ao auxílio da fotografia, ainda que não gostassem de o reconhecer e ocultassem este meio técnico. Todavia, em sentido contrário pintores de vanguarda como Manet e Degas inspiravam-se na fotografia para adoptar novos pontos de vista ou figurar visões fugazes, já que desde 1858 era possível captar instantâneos com exposições de 1/50 segundos. A fotografia serviu também a Toulouse-Lautrec para representar novos planos de luz e contrastes luminosos. Aliás, a influência ocorreu em ambas as direcções, porque Degas anteviu nalgumas das suas pinturas certos tipos de fotografia que só apareceriam dez anos depois e creio que o mesmo sucedeu com Toulouse-Lautrec, especialmente quando apresentou as figuras sob novos ângulos. De maneira ainda mais flagrante, as perspectivas quase verticais que Caillebotte, e mais moderadamente Pissarro, empregaram algumas vezes em representações de Paris não tinham praticamente precedentes na fotografia. Com efeito, o Boulevard du Temple, de Daguerre, uma fotografia de 1838, ou as Vistas instantâneas de Paris, fotografias de Hippolyte Jouvin feitas cerca de 1870, seguiram diagonais cujo ângulo estava ainda longe da vertical, e só passadas algumas décadas as perspectivas verticais foram usadas em Nova Iorque e mais tarde ainda no âmbito estético da Bauhaus. Citei apenas estes casos, mas quantos outros deveriam ser evocados!

O Museo Thyssen-Bornemisza, de Madrid, organizou em 2019-2020 a exposição Los Impresionistas y la Fotografía, mostrando lado a lado uma grande quantidade de fotografias e de quadros e o meu olhar saltava de uns para outras num permanente ziguezague procurando detectar, sem conseguir, quem influenciaria quem. Era como se uma dada forma de relações estéticas, desencarnada de objectos, começasse a permear uma época e assimilasse então os vários objectos. Não se trata de música, nem de figuras, nem de romance, trata-se de formas, ou talvez formas de formas. O que levou as novas formas a nascer? Aproximamo-nos da resposta com outras perguntas.

Como é que Dostoevsky, quando, em 1871-1872, descreveu a morte de Stepan Trofimovich Verkhovensky no romance Os Demónios, cujo título é por vezes traduzido como Os Possessos, previu que Tolstoy fosse morrer quarenta anos depois de uma maneira semelhante e em idêntico contexto filosófico? Como foi possível que Drieu La Rochelle, em Gilles, criasse a figura de Clérences, antecipando o percurso que Gaston Bergery haveria de percorrer do antifascismo para o fascismo? Numa premonição mais flagrante ainda, Aldous Huxley, em Point Counter Point, publicado em 1928, construiu um personagem inspirado em Oswald Mosley, que na época da publicação do romance era uma vedeta da ala esquerda do Partido Trabalhista, para descrever o chefe do fascismo britânico que ele só seria três anos mais tarde. E Bergman realizou O Sétimo Selo no mesmo ano em que Norman Cohn publicou a sua obra clássica sobre o milenarismo. O que mostram estas antecipações e coincidências? Quem souber responder a esta pergunta terá atingido o âmago da arte.

Susan Sontag, em On Photography, veio demasiado tarde quando disse que «a realidade chegou ao ponto de cada vez mais se parecer com o que as máquinas fotográficas nos mostram», porque já Oscar Wilde, num dos seus paradoxos em The Decay of Lying, afirmara que «um grande artista inventa um tipo, e a Vida tenta copiá-lo», e dissera acerca de Balzac que «ele criou a vida, não a copiou». Esta observação não podia ser mais pertinente. Balzac evocou em Les Paysans a «omnipotência do historiador» e, pela boca de Lucien de Rubempré, em Illusions perdues, afirmou que se devem à ficção «criaturas cuja vida se torna mais autêntica do que a dos seres que verdadeiramente viveram». É que, explicou o romancista em Une fille d’Ève, «o génio tem por missão procurar, entre os acasos do verdadeiro, aquilo que a todos deve parecer provável». Esta dialéctica é determinada pela realidade de uma forma não menos rigorosa. «O autor viu-se, portanto, obrigado a criar circunstâncias análogas que não fossem as mesmas, já que o verdadeiro não era plausível», escreveu Balzac no Préface da primeira edição de Une ténébreuse affaire, para justificar a transmutação de um facto numa cena de ficção; e «por fim tornou, literariamente falando, o impossível, verdadeiro». Com efeito, um conhecido historiador, Hugh Trevor-Roper, advertiu em History and Imagination: «A História não é apenas o que aconteceu. É o que aconteceu no contexto do que poderia ter acontecido».

Num dos raros escritos que dediquei a esta questão, «Propostas para uma Metodologia da História», publicado em História Revista, vol. 11, nº 2, 2006, escrevi que «para Leibniz, as coisas possíveis têm uma “pretensão à existência”. O possível, mesmo sem existência, é já uma “realidade”. Esse quadro permite o papel da imaginação em história. Imaginação distingue-se de invenção». Ora, um texto que Philarète Chasles redigiu sob a orientação directa de Balzac ou mesmo se limitou a assinar a pedido do seu amigo, na Introduction aos Romans et contes philosophiques, depois de recordar «uma frase sublime» de Leibniz, «A alma do poeta é o espelho do mundo», acrescentou: «Neste espelho concêntrico a sua fantasia reflecte o universo […] ocorre nos poetas ou nos escritores realmente filósofos um fenómeno moral inexplicável, inaudito, que a ciência pode dificilmente entender. É uma espécie de pressentimento que lhes permite adivinhar a verdade em todas as situações possíveis; ou, melhor dizendo, não sei que poder que os transporta para onde devem, para onde querem estar. Inventam a verdade por analogia ou vêem o objecto que se trata de descrever, quer porque o objecto venha até eles quer porque eles próprios se dirijam para o objecto». É esta mesma a resposta ao problema que aqui me ocupa — a liberdade da criação artística. Afinal, Balzac desvendou o núcleo da questão ao escrever, no Avant-propos da Comédie: «Fiz melhor do que o historiador, sou mais livre».

Encerrei assim A Sociedade Burguesa de Um e Outro Lado do Espelho (Belo Horizonte: Editora da UEMG, 2017), um longo estudo da obra de Balzac: «Criando uma realidade tão real como a outra, Balzac antecipou a história, e muito iludidas estavam as pessoas de carne e osso ao se julgarem desbravadoras de caminhos que haviam já sido percorridos pelas figuras de La Comédie humaine». A capacidade antecipadora revelada pela arte não é uma profecia nem uma leitura numa bola de cristal, porque o objecto artístico é tão real como serão reais os objectos que ele pode antecipar. É que os grandes ficcionistas conseguem fazer o leitor entrar nos cérebros alheios, o que nós não podemos realizar com pessoas de carne e osso, nem sequer com aquelas que de mais perto julgamos conhecer. Os grandes ficcionistas não inventam enredos, criam personagens e depois deixam os personagens viver, e são os personagens quem cria os enredos, que o ficcionista se limita a registar. Por isso o enredo é secundário, por vezes tão ténue que quase não existe. Ora, os personagens do ficcionista, como Balzac explicou, estão menos presos por teias do que estão os personagens que encontramos na rua, por isso podem avançar mais longe ou, pelo menos, podem avançar antes deles.

Um comentador muito arguto, Jean-François Revel, sublinhou na sua Histoire de la Philosophie Occidentale que «há para Leibniz dois tipos de realidade: a do existente, no mundo actualizado [que adquiriu a forma definitiva], e a do possível, no entendimento divino». Transportando estas noções de uma filosofia ainda ligada à teologia para uma sociedade do humano sem divino, distingo a realidade já construída e a possibilidade contida na nossa acção. Ao afirmar que o possível tem uma «pretensão à existência» e que, mesmo sem existir, a possibilidade é já uma «realidade», Leibniz queria dizer que ela é real pelo facto de ser possível. É certo que as possibilidades se definem dentro de dados contextos, e nem tudo é possível. Mas basta a possibilidade para se afirmar como realidade. Por isso a arte é a multiplicação das possibilidades, e esta multiplicação ocorre nos limites de um contexto, pois até nos desejos nós somos circunscritos por aquilo que conhecemos e em que vivemos. A arte, esclarecendo o mundo em que vive, não se reduz a ele, precisamente porque a arte é a multiplicidade de mundos possíveis em que todos eles são reais, e não só a realidade definitiva e última.

Então, a arte exprime o que existe? A arte medíocre exprime o que existe. A grande arte exprime a crítica ao que existe ou o que o artista deseja que exista. Não se trata de uma utopia, mas de uma realização do futuro, embora restrita ainda ao âmbito da estética. Neste sentido a visão da arte é tão real como o plano que um engenheiro traça para um edifício ou para uma ponte ou um túnel. E assim se explica que o romance e a pintura — ou, para quem saiba escutar, a música — adiante a história. Tudo o que se passa foi já anunciado pela arte. É que a arte não é a reprodução do existente. É um desejo do que não existe, ou a antecipação do que ainda não existe.

Mas não quer isto dizer que a arte está indissociavelmente ligada à história, não à história que passou nem mesmo àquela que hoje nos rodeia, mas à que há-de vir? A arte é o avanço da história.

Sumário

Dividi este ensaio em dez partes. Na Parte 1 defini a estética enquanto a maneira como. Na Parte 2 procurei mostrar que não existe oposição entre ver e conceber, tal como não existe entre pintura e caligrafia nem entre figuração e abstracção. Na Parte 3 mostrei que a arte é antropocêntrica. Na Parte 4 defini a arte como forma. Na Parte 5 tratei da arte como espelho. Na Parte 7 discorrerei sobre as miscigenações artísticas e o progresso na (não da) arte. Na Parte 8 tratarei da universalização da arte e da ampliação do olhar. Na Parte 9 analisarei a indústria cultural de massas. Finalmente, na Parte 10 tratarei da relação entre a extrema-esquerda e a arte.

Acerca da noção da vida imitando a arte citei Balzac e Oscar Wilde, mas podia ter citado Aristófanes de Bizâncio, que no século III antes da nossa era escreveu acerca de Menandro de Atenas, um autor de comédias activo no começo desse século e no último quartel do século anterior: «Oh, Menandro! Oh, Vida! Qual de vós imitou o outro?» (encontrei esta citação em Robin Waterfield, Creators, Conquerors & Citizens. A History of Ancient Greece, Londres: The Folio Society, 2021, pág. 414).