Por João Bernardo

A dinâmica de universalização que levou os artistas europeus a assimilarem as lições das outras culturas suscitou o processo recíproco, e também as formas artísticas vernáculas dos outros povos assimilaram as lições estéticas provenientes da Europa, até se criar um espaço artístico global e total. As miscigenações ocorrem sempre de vários lados.

Ao contrário do que divulga a historiografia vulgar, a expansão árabe e a islamização não romperam a unidade cultural formada pelo Mediterrâneo, mas reforçaram-na graças ao movimento de traduções para a língua árabe ocorrido no califado abássida a partir dos meados do século VIII e que culminou no primeiro terço do século seguinte sob o califa al-Ma’mūn. Ao mesmo tempo que, por um lado, se traduziam originais gregos, traduziam-se igualmente textos em sânscrito e em persa, e como os abássidas estiveram particularmente ligados à cultura persa, as relações transmediterrâneas atingiram então um vastíssimo escopo, sem esquecer que o contacto dos muçulmanos com a Índia alterou as noções de matemática a sul e depois a norte do Mediterrâneo. Assim, quando no século XII se iniciaram sistematicamente as traduções do árabe para o latim, a cristandade ocidental não só voltou a conhecer a filosofia e a ciência gregas, mas ampliou o âmbito geográfico das suas inspirações. Como afirmou Jim Al-Khalili em Pathfinders. The Golden Age of Arabic Science, «a revolução científica na Europa dos séculos XVI e XVII não poderia ter ocorrido sem os numerosos progressos feitos no mundo islâmico medieval» e, em El Legado Filosófico Árabe, Mohamed Ábed Yabri considerou que «é precisamente o papel de medianeiro entre a cultura grega e a cultura moderna (europeia) que define o valor dos árabes».

As influências culturais e os acordos políticos, inevitavelmente acompanhados por rivalidades, persistiram sem interrupção. No prefácio à edição de 1972 da sua obra sobre o Mediterrâneo na época de Felipe II, Fernand Braudel insistiu numa das conclusões a que chegara, «a unidade e a coerência da região mediterrânica», acrescentando que mantinha «a firme convicção de que o Mediterrâneo turco vivia e pulsava ao mesmo ritmo que o cristão». Já um século antes, Jacob Burckhardt, no seu livro clássico sobre a Renascença italiana, destacara «a influência que a civilização árabe exercera, na Idade Média, sobre a Itália e sobre todo o mundo culto», uma influência que perdurou nas cidades italianas dessa época tanto no plano da religião e da astrologia como no dos sistemas administrativos. Em tais circunstâncias era compreensível que aquelas cidades recorressem umas contra as outras à aliança turca, mostrando que acima da contraditoriedade prevalecia a unidade. O estabelecimento do Império Otomano não alterara a situação, e Veneza notabilizou-se pelas relações mantidas com o sultão. Não era por acaso que o turco Othello, «o mouro de Veneza», servia como general das tropas da Sereníssima República. As guerras, naquela época, eram a outra face dos tratados.

Vinte e seis anos depois de conquistada Bizâncio, agora transformada em Istambul, Veneza respondeu a um pedido do sultão enviando-lhe aquele que era então o mais famoso dos seus pintores, Gentile Bellini — irmão de Giovanni, hoje muito mais célebre — para ensinar a arte do retrato tal como era praticada na Europa, e com tal sucesso que as suas obras foram admiradas por todo o Império até à Pérsia. Ora, na arte as influências raramente se extinguem e, referindo-se ao retrato que Gentile pintou do sultão Mehmed II, Orhan Pamuk escreveu no seu ensaio Bellini and the East: «O retrato gerou tantas cópias, variantes e adaptações, e as reproduções desta diversidade de imagens multiplicaram-se para ornamentar tantos livros, capas de livros, jornais, cartazes, notas de banco, selos, cartazes educativos e bandas desenhadas que não há nenhum turco sabendo ler e escrever que não as tenha visto centenas, se não milhares, de vezes».

Ao mesmo tempo, e inevitavelmente, durante o ano e meio em que permaneceu no Império Otomano Gentile Bellini aprendeu com as iluminuras persas, porque as influências, em arte, nunca são em sentido único. A propósito de outra obra sua, também célebre no Oriente islâmico e usualmente chamada Escriba sentado, e que Orhan Pamuk considera ser um artista preparando-se para desenhar, disse o celebrado escritor turco: «O que distingue a pintura islâmica da pintura ocidental posterior à Renascença, tanto quanto as proibições religiosas e talvez mais ainda do que elas, é o olhar inclinado e furtivo que Bellini captou tão profundamente neste retrato». E Pamuk acrescentou: «O jovem pintor representado por Bellini […] olha para a sua folha em branco com a felicidade de um moço lembrando-se, com uma inspiração quase metafísica, de um poema aprendido de cor».

Diferentemente do que sucede nas modas, os ecos artísticos são duráveis e houve pintores otomanos directamente influenciados pelo Ocidente, como Sinan Beg, cujo mestre fora um artista de Ragusa, a actual Dubrovnik, que aprendera em Itália com Donatello e Pisanello. Sendo um dos favoritos na corte, Sinan Beg, «que “era influente e estava nas boas graças” do próprio sultão, fazia com os seus discípulos (por exemplo, Şiblizade Ahmed, de Bursa) a mediação entre as culturas visuais do Oriente e do Ocidente, transpondo o estilo italiano para a forma de pintura nativa da miniatura em papel», explicou Gülru Necipoğlu no anuário Muqarnas, vol. 29. «Com efeito, e já que podia circular facilmente entre ambas as culturas, foi enviado como embaixador a Veneza em 1480, enquanto Gentile Bellini desempenhava as funções de “embaixador cultural” veneziano na corte otomana». Como as inspirações estéticas são sempre recíprocas, não existe arte sem mestiçagem.

Talvez ainda mais significativa para os cruzamentos artísticos fosse a acção dos jesuítas na corte imperial chinesa. Não me parece aqui descabida uma digressão. Os únicos precursores da Internacional Comunista na tentativa de envolvimento ideológico do mundo foram os jesuítas. Consideremos que ao mesmo tempo que na Europa procuravam hegemonizar a Igreja católica, os jesuítas fundavam colónias no Paraguai e no Brasil, adquiriam influência na corte chinesa, penetravam no Japão e estabeleciam-se na Boémia e na Polónia, para a partir daí tentarem dominar a Rússia, minada pela desagregação e pela crise dinástica, alcançando assim a supremacia sobre a Igreja ortodoxa de tradição bizantina. O que para o Komintern, nos seus momentos mais audaciosos, não fora além de um sonho estratégico, pareceu aos jesuítas daquela época uma realidade palpável. E, no entanto, tudo se desfez.

Mussorgsky dedicou a ópera Boris Godunov a esse conflito entre a Rússia ortodoxa e a tentativa de intromissão polaco-jesuítica e, não muito longe, a influência estética dos jesuítas ainda hoje assinala em Praga a vitória sobre o que restara dos hussitas, com uma arquitectura e uma escultura que envolvem quase obsessivamente a velha cidade.

Na China os traços foram igualmente marcantes, embora plasticamente mais discretos. O célebre sacerdote jesuíta Matteo Ricci chegou à China na penúltima década do século XVI e, segundo o renomado académico e pesquisador Shan Guoqiang em A History of Chinese Art, as gravuras da Virgem que levou consigo e foram admiradas por artistas autóctones devem ser consideradas como a primeira influência ocidental sobre a arte chinesa. Em seguida, já durante a dinastia Qing, seis missionários jesuítas conseguiram ser nomeados para o círculo mais reservado da corte, influenciando com as técnicas ocidentais a pintura tradicional. Um deles, o milanês Giuseppe Castiglione, chegado em 1715 à China, onde adoptou o nome de Lang Shining, e morrendo nesse país cinquenta e um anos depois, dedicou-se a um trabalho prolífico ao serviço do imperador e teve na corte numerosos discípulos, que prolongaram a sua lição estética.

Os outros pintores jesuítas activos nessa época deixaram também traços significativos. O francês Jean Denis Attiret, que chegou à China em 1738 e adoptou o nome Ai Qimeng, serviu como pintor trinta e um anos na corte. Sete anos mais tarde chegou o jesuíta Ignatius Sickeltart, oriundo da Boémia, tanto fazendo pinturas individuais como participando em obras colectivas, e Shan Guoqiang realça o facto de ele ter sido influenciado pelo estilo chinês, ao mesmo tempo que aplicava as formas europeias. Pelo menos outros três jesuítas europeus chegaram à China nesta época e tiveram acesso à corte imperial, os italianos Giuseppe Panzi (Pan Yanzhang) e Giovanni Damasceno Salusti (An Deyi), que haveria de ser bispo de Pequim, e o francês Louis Antoine Poirot (Jia Qingtai).

Em suma, na dinastia Qing, tal como escreve Shan Guoqiang, «o fenómeno mais notável foi o aparecimento e a popularidade de uma conjugação harmoniosa da arte chinesa e da ocidental, que impregnou todos os ramos de pintura». E Shan continua enunciando as alterações de cor, luz e sombra, contornos e perspectivas necessárias para combinar as duas tradições artísticas. «Se bem que o aparecimento de um estilo chinês-ocidental não tivesse alcançado a maturidade, durante algum tempo foi influente, enriquecendo as técnicas e estimulando o ritmo das mudanças na pintura tradicional chinesa. Assim, o seu efeito histórico cumulativo não pode ser ignorado».

Ora, este «efeito histórico cumulativo» teve repercussões significativas na arte nipónica. Scorsese, no Silence, reflectiu sobre o cruel fracasso dos jesuítas no Japão. Mas, apesar de eles não terem conseguido adquirir ali um estatuto que lhes permitisse difundir a pintura europeia, a abertura do Japão à arte ocidental ocorreu não muito depois, sem ter de esperar pela Restauração Meiji de 1868, que marca o início da modernização acelerada desse país. Tanto quanto conheço, os primeiros ensaios japoneses acerca da arte europeia datam de 1778 e 1779, criticando a pintura tradicional e enaltecendo a perspectiva e o claro-escuro. Entretanto fora fundada a primeira escola de arte de tipo ocidental, e artistas como Odano Naotake, em O lago de Shinobazu, uma obra de 1775-1780, conseguiram uma encantadora fusão de estilos. E Shiba Kôkan, que Isabelle Charrier, no seu livro La Peinture Japonaise Contemporaine de 1750 à nos Jours, classifica como «esse pioneiro dos pintores de estilo ocidental», não deixou por isto de ser «um artista tradicional», revelando-se esta conjugação do vernáculo e do europeu, por exemplo, na pintura de rolo A praia de Shichirigahma. Estes exemplos foram seguidos por um número crescente de artistas, sem que se tratasse nunca de uma ocidentalização, porque a perspectiva linear codificada pela Renascença italiana foi usada juntamente com convenções pictóricas orientais.

Neste processo de miscigenação estética é particularmente esclarecedor que o celebérrimo Hokusai, o artista japonês que exerceu o impacto mais directo e profundo sobre as vanguardas europeias da segunda metade do século XIX, tivesse sido ele mesmo influenciado por Shiba Kôkan, além de ter recebido inspiração de gravuras chinesas que, por sua vez, resultavam de uma corrente ocidentalizante. Afinal, embora por vias indirectas, a influência estética dos jesuítas fizera-se sentir também no Japão. «As grandes paisagens de Hokusai», escreveu Richard Lane em Masters of the Japanese Print. Their World and their Work, «representam, em certo sentido, o culminar da assimilação dos conceitos ocidentais pela arte tradicional japonesa». O fascínio que os pintores ocidentais sentiram por Hokusai foi propiciado pelo facto de já Hokusai ter sido fascinado pela arte europeia. O que ocorreu foi um verdadeiro círculo, ou espiral, de influências artísticas.

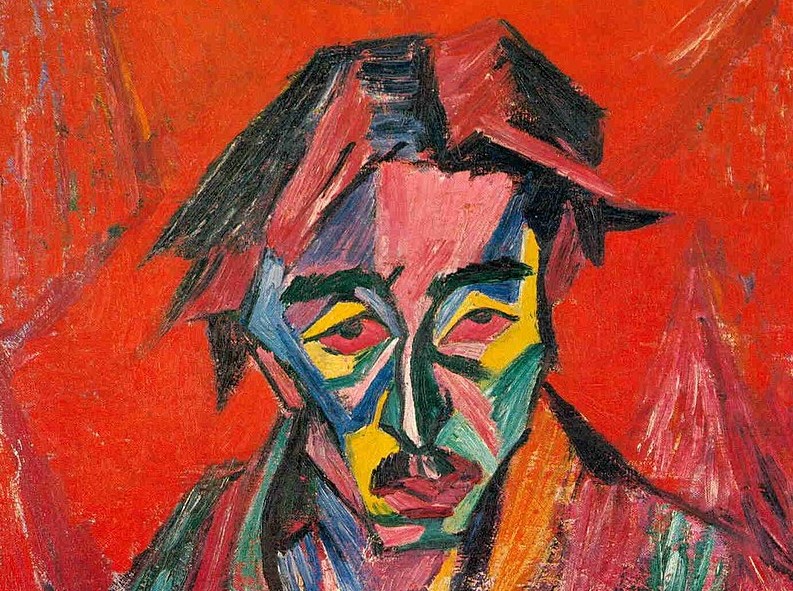

A Restauração Meiji precipitou a abertura do Japão a toda a cultura ocidental, e de então em diante é impossível, no âmbito resumido deste ensaio, enunciar sequer aquele cruzamento de influências. Mas é significativo que as exposições de obras de Van Gogh realizadas em Tóquio em 1913 e 1914, seguidas por outras de obras de Monet, Pissarro e Bonard, estimulassem o interesse por pintores que, por sua vez, tinham sido profundamente marcados pela arte japonesa. Quadros que haviam contribuído para liquidar o academismo num lado do mundo exerciam agora o mesmo efeito no outro lado, e James A. Michener, na Horizon de Maio de 1960, teve razão quando concluiu que «um corpo de ideias originariamente enviado pelos japoneses para Paris para ajudar a salvar a arte europeia regressava agora, cem vezes mais poderoso, para ajudar a salvar uma arte japonesa». Mas o caminho estava já aberto, senão veja-se a Mulher lendo, de Yorozu Tetsugorô, uma obra de 1910 ou, dois anos depois, o seu Auto-retrato com olhos vermelhos, para citar apenas este pintor.

Assim, talvez não seja motivo de espanto que em Tóquio alguns artistas, na década de 1920, adoptassem as performances teatrais dos dadaístas europeus, conjugadas com elementos tradicionais, para criar uma forma nova de Dada. «Fazemos a revolução», proclamou Murayama Tomoyoshi no manifesto do grupo dadaísta Mavo, citado por Isabelle Charrier. «Avançamos. Criamos». O carácter revolucionário e universalista do movimento nascido em Zurich via-se confirmado nos antípodas.

O impacto estético dos jesuítas fizera-se sentir igualmente na Índia durante o Império Mughal, reforçado pelas obras de arte europeia levadas depois por viajantes e embaixadores. O terreno talvez estivesse já preparado pelo facto de os sultanatos do Deccan manterem desde o século XIV contactos directos com a cultura muçulmana da Pérsia e da Arábia, encorajando os artistas nativos a assimilarem influências estrangeiras. Por outro lado, a absorção das lições dos artistas ocidentais foi estimulada quando, a partir do reinado do imperador Akbar, na segunda metade do século XVI, com a implantação da hegemonia islâmica e a superação do predomínio hinduísta, as fisionomias começaram a ser percebidas individualizadamente, o que despertou o interesse pelo estilo de retratos que se divulgara na Europa. Estava aberta do lado indiano mais uma via de absorção de influências artísticas.

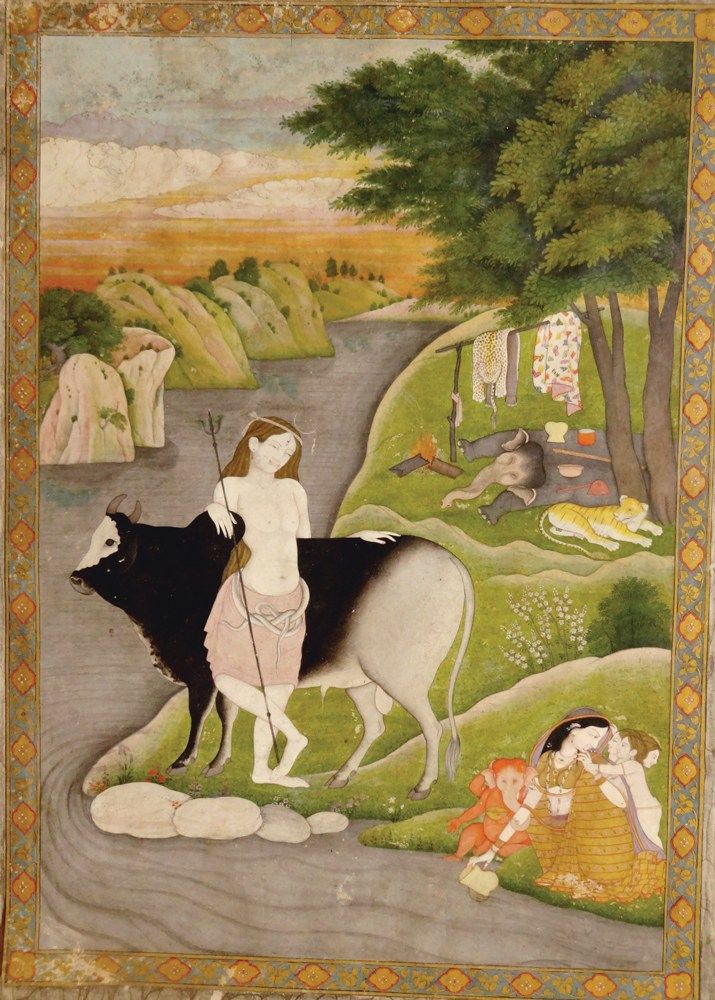

Pouco depois de a pintura e a gravura europeias terem chegado à Índia, pintores notáveis como Keshava Das e, em seguida, Abu’l Hasan estudaram-nas atentamente. O São Jerónimo pintado por Keshava Das na penúltima década do século XVI é um curioso exemplo de continuidade estética. Originariamente a figura em que o desenho do Santo se baseou era uma escultura romana de Neptuno, o deus das águas, que servira mais tarde a Michelangelo para representar Noé embriagado. O pintor indiano estava a prolongar assim um milénio e meio de evolução artística mediterrânica, mas a influência europeia não se limitou ao aspecto narrativo da figura de São Jerónimo e exerceu-se sobre as próprias formas, inspirando uma profundidade de grande distância e uma perspectiva atmosférica até então alheias à pintura indiana. Interessante também é o São João Evangelista, desenhado no início do século XVII por Abu’l Hasan a partir de um pormenor de uma gravura de Dürer, A Crucificação, por nos mostrar alguns dos elementos da arte europeia que mais impressionaram o artista indiano, na época apenas com treze anos de idade. Dois anos depois Abu’l Hasan, a partir de um original europeu, pintou um Neptuno, armado com o tridente e cavalgando um monstro marinho, que ninguém tomará como uma obra europeia, mas que igualmente se distancia dos estilos tradicionais indianos.

Outro artista entre os mais importantes da corte de Akbar, Basawan, ou talvez o seu filho Manohar, por iniciativa do próprio imperador inspirou-se numa obra europeia para pintar uma Virgem e o Menino em que o estilo da Renascença não é transposto, mas verdadeiramente fundido com o vernáculo indiano, de maneira tal que a perspectiva ocidentalizada empregue na metade superior da obra se harmoniza habilmente com o divã ou tapete onde a Virgem está reclinada, e que obedece à representação plana comum em obras indianas, criando um conjunto coerente, em vez de contraditório. Aliás, a curva formada pela Virgem prolonga-se no cortinado preso no vão da porta, tanto pela forma como pelas cores, o que une dinamicamente as duas partes do quadro. Talvez para esta harmonização contribuísse o facto de noutras obras daquela época se encontrar a mesma junção de uma representação plana na metade inferior e, na metade superior, uma perspectiva, embora de tipo indiano e não europeu. Compreensivelmente, no entanto, a influência europeia foi meramente estilística, porque a obra é desprovida de ambiente místico e a Virgem ficou transformada num exemplo de elegância feminina. Esteticamente superior às outras três obras que mencionei, esta Virgem e o Menino destaca-se numa arte que começava então a ser universal e a globalizar a visão.

Citando as palavras de B. N. Goswamy em The Spirit of Indian Painting, a reacção dos artistas indianos à introdução da arte ocidental foi «decerto mais do que um interlúdio» e referindo-se a Govardhan, um artista hindu do Império Mughal da primeira metade do século XVII, e à sua familiaridade com a pintura europeia, Goswamy previne que ele «absorveu e assimilou tão profundamente essas influências, que emana do seu trabalho uma sensação inteiramente indiana». Outro caso de recurso às concepções artísticas europeias, integrando-as no âmbito estético indiano e no âmbito religioso sufi, é uma pequena pintura de Farrukh Beg executada na segunda década do século XVII a partir de uma gravura de Marten de Vos, que por sua vez se inspirara numa gravura de Dürer. Não faltam exemplos. Quando vejo as obras saídas da oficina da família Seu e Nainsukh, da escola Pahari, na transição do século XVIII para o século seguinte, representando Shiva e a sua família, não posso deixar de notar na perspectiva, na gradação da luz, até na disposição dos corpos, uma influência da arte europeia, e isto no próprio coração do hinduísmo.

Excluo as obras encomendadas a artistas indianos por funcionários da Companhia das Índias e, depois, da administração governamental britânica, porque nestes casos a relação comercial implicava uma submissão ao estilo europeu. O que aqui importa é o interesse que outro tipo de olhar pôde suscitar entre os pintores indianos e o facto de eles o terem assimilado em obras caracteristicamente indianas e feitas para um público indiano. Não foram obras que viajaram, foi outro olhar. Um olhar como aquele que um pintor anónimo dos primeiros anos do século XIX, ou um pouco antes, sem reproduzir especificamente nenhuma obra europeia, lançou sobre a paisagem de Kutch, no Gujarat, criando algo novo, que não pertencia nem a um nem a outro espaço artístico.

E já que ninguém ignora o impacto da escultura africana sobre o cubismo, é elucidativo saber a relação inversa. Leio em L’Art Contemporain Africain, de Sidney Littlefield Kasfir, que «Picasso representa um símbolo universal para numerosos artistas africanos». «Conhecendo-se a reacção de Picasso perante a escultura africana, aquando das suas primeiras visitas ao Museu do Trocadéro, em Paris, é bastante irónico verificar que a presença espectral de formas africanas na obra de um artista europeu do início do século XX impregnou por sua vez a prática artística africana contemporânea», concluiu a autora. Esta assimilação das novas maneiras de ver incorporadas na arte de raiz europeia seguiu dois percursos distintos. De um lado, as regiões africanas que na era pré-colonial não se haviam notabilizado pela escultura, bem como as grandes cidades, abriram-se rapidamente às novas formas artísticas. De outro lado, nas regiões de onde haviam saído as máscaras e demais objectos que fascinaram a arte europeia, ou se continuam as velhas práticas ou se cria uma arte inovadora nas formas e nos materiais, estabelecendo um diálogo entre as tradições e a nova visão. São estes os casos mais interessantes e em que verdadeiramente se pode falar de assimilação, que implica sempre uma fusão. Nesse processo foi relevante a intervenção de alguns expatriados europeus, artistas ou simplesmente interessados por arte, que promoveram centros de formação, ateliers e redes de contacto, proporcionando aos artistas africanos a experiência de novas abordagens estéticas. «Se a arte ocidental se modificou por influência da escultura africana», observou Senghor, citado por Sidney Littlefield Kasfir, «a pintura africana contemporânea cultivou, por seu lado, uma simbiose entre a sua própria tradição gráfica e as técnicas específicas das culturas europeias».

Considerar que o universalismo cultural e artístico é uma forma de dominação de uns sobre os outros é, paradoxalmente, passar uma certidão de menoridade a esses outros, sem os quais a universalização da arte não teria ocorrido. «Quando Picasso e outros artistas se inspiraram na arte africana, foram considerados inventivos», escreveu Geert Gabriël Bourgois no catálogo Paixão Africana. Escultura Contemporânea do Zimbabué, apresentando a colecção exposta no Museu Monte Palace, do Funchal. «No entanto, quando os artistas africanos vão beber à arte ocidental, são chamados plagiadores. Esta atitude ambígua por parte do mundo artístico ocidental levanta um verdadeiro problema à arte africana contemporânea, necessitando de ser rectificada».

Na sétima parte deste ensaio, iniciei o percurso pela ampliação do espaço estético evocando a admiração que Dürer sentiu perante a arte dos aztecas. E agora, no fim do trajecto, regresso ao mesmo lugar, lembrando que a obra dos três grandes muralistas mexicanos, Siqueiros, Rivera e Orozco e, num plano subsidiário, os quadros de Frida Kahlo, têm algo de comum em todas as suas variantes — fundem num conjunto único e coerente as lições artísticas das vanguardas europeias e das culturas nativas do México.

Assim, potencializando-se de um e outro lado, as miscigenações universalizaram a arte. Por caminhos diversos, em todo o mundo os olhares se ampliaram. Não há progresso da arte, mas não é isto um progresso na arte? Esse progresso é inevitável, mesmo para aqueles que queiram evitá-lo, porque a tecnologia uniu todas as sociedades numa rede única, gerando, portanto, as mesmas reacções, a mesma maneira como, a mesma estética. Pretender escusar-se a esta globalização e ressuscitar estéticas anteriores é uma ridícula hipocrisia, porque quem emite tais discursos não prescinde de usar as novas técnicas e de beneficiar da comodidade que proporcionam. Aliás, os discursos contra a universalização da estética recorrem precisamente à tecnologia global como meio de difusão ou mesmo, em muitos casos, meio de imposição. As histerias identitárias não têm pejo de recorrer às redes sociais, que não foram criadas pela «epistemologia do Sul». A internet é uma estrutura de transmissão de palavras, de imagens e de sons que une a população mundial, generalizando os olhares e as escutas, mesmo os de quem protesta contra essa globalização.

Por isso a arte hoje é universal. Referindo-se à «arte nacional», Kurt Schwitters, o mais persistente de todos os dadaístas, escreveu em Fevereiro de 1925 — «isso não existe. Tal como não há arte proletária. Há arte, e se na realidade existem nações e proletários, isso não implica que exista uma arte nacional ou uma arte proletária». Os identitarismos, de sexo ou de cor de pele, tal como todos os nacionalismos e o que resta dos terceiro-mundismos, e ainda o funesto mito do realismo social, representam um obstáculo à universalização e, portanto, opõem-se à própria tendência da arte. Eles são a destruição da arte, são a barbárie.

Assim, a ampliação do tempo e do espaço permitem-nos mudar o olhar. Cada novo objecto artístico engrandece e desenvolve, em profundidade e extensão, as experiências visuais e sonoras de que dispomos, e por isso enriquece a forma como olhamos e escutamos as obras do passado e as de outras sociedades. A única maneira de entender o círculo cultural onde vivo é entender os outros círculos culturais. A única maneira de aprofundar o conhecimento dos clássicos é ir permanentemente além dos clássicos.

É uma regra com raras excepções que os artistas revolucionários estudem os clássicos ou mesmo os conheçam intimamente. Isto deve-se ao facto de os clássicos terem sido revolucionários. Oscar Wilde observou que considerar os clássicos como expoentes de uma ortodoxia é desvirtuá-los, porque eles sempre se revoltaram contra as ortodoxias da sua época. Aprender com os clássicos não é aprender normas, é aprender a romper as normas. É isso que os artistas revolucionários procuram nos clássicos. «Degas, tão repleto de tradição, em cada momento inventa a vida», escreveu Henri Focillon em De Callot à Lautrec. E assim se demonstra o tipo de progresso que existe na arte, a ampliação estética que uma época permite relativamente às anteriores, porque são os artistas revolucionários dos séculos seguintes, e não o público comum, quem entende o carácter revolucionário dos clássicos. Pelo contrário, quem recusar o novo olhar aberto pelas novas vanguardas vê os clássicos como conservadores e fundadores de ortodoxias, e não como os subversivos que no seu tempo eles foram.

Talvez se explique assim o facto de a opinião de uma época — a opinião pública, depois da dos estetas entendidos — condenar à irrelevância estilos que antes haviam sido hegemónicos. É que mudar o olhar é sempre mudá-lo contra a anterior maneira de ver. Não me refiro aqui a casos individuais de artistas célebres que mais tarde ficaram desacreditados, o que pode explicar-se por conjugações de motivos particulares. Mas o que levou a Renascença a desinteressar-se do Gótico, uma postura que o Barroco herdou? E em reacção contra a degenerescência do Maneirismo num academismo fútil, os românticos enalteceram precisamente aquele Gótico que a Renascença havia desprezado. Hoje, uma certa pintura naturalista do século XIX, que triunfara nos salons, é denegrida como pompier e tomada como modelo do mau gosto, a ponto de estar relegada para as caves dos museus, onde ninguém a pode ver. No entanto, Manet nasceu só sete anos depois de Bouguereau, que lhe sobreviveu vinte e dois anos.

Para dar um exemplo doméstico, Veloso Salgado nasceu vinte e três anos antes de Amadeo de Souza-Cardoso e morreu vinte e sete anos depois. Contemporâneos, e que abismo entre eles!

Será que a ruptura do olhar foi tão grande que teve de dar um enorme salto no tempo, os renascentistas procurando ver a antiguidade clássica ou Cézanne recuando até Poussin, a ponto de se perderem as épocas intermédias? Se esta explicação for válida, então o novo olhar, ao mesmo tempo que aprofunda a visão, poderá implicar também um esquecimento. Os artistas da Renascença suscitam o nosso interesse e mesmo a nossa devoção, e será por isso que nos desinteressámos das esculturas helenísticas e romanas que lhes serviram de modelo e inspiração? No entanto, vejam-se uma vez mais as tão célebres Primavera e O Nascimento de Vénus, de Botticelli. Que salto até aos gregos, esquecendo todo o período intermédio! E que diferença também, porque de regresso Botticelli viu o Gótico — ou nórdico — com outros olhos, como mostra a curva que inspirara as ogivas e lhe traça o ventre de corpos femininos que em tudo o mais emanam do classicismo grego. Este é só um exemplo entre muitos, embora talvez o mais flagrante. Num plano pessoal, as esculturas de Canova nunca me haviam interessado, considerava-as precursoras dos pompiers, mas um dia vi-as com o mesmo olhar que a Mademoiselle Pogany, de Brâncuşi, nos ensinou a ter, e a partir de então considerei Canova de maneira diferente, da mesma maneira que posso considerar a arte cicládica, desprezando no caminho tanto o academismo oitocentista como as antiguidades helenísticas e romanas.

A história da arte é feita de redescobertas, que são novas criações, e de esquecimentos, que são destruições criadoras. Se a estética é a maneira como, então o nosso olhar é sempre renovável e tudo é ilimitado, deixando muita coisa pelo caminho. Neste percurso, simultaneamente para diante e para trás, é impossível sobrestimar a descoberta de Pompeia e Herculaneum, porque o classicismo pode ali ser visto não como uma ruína do tempo, mas como um momento de um presente para sempre congelado. Seria uma bela pesquisa a fazer, a que estudasse a influência destas duas descobertas arqueológicas sobre sucessivas gerações de artistas, desde Mozart a visitar o Templo de Isis em Pompeia em 1769 e a compor A Flauta Mágica duas décadas depois, até à visita de Picasso, Jean Cocteau e Diaghilev a Pompeia em 1917. O que vemos como vivo de há dois mil ou dois mil e quinhentos anos pode fazer-nos esquecer os mortos de há cinquenta ou cem anos.

Estes jogos com o olhar não se dirigem apenas às obras de arte. São muito mais do que isso. Cada novo objecto artístico permite-nos ver com novos olhos e escutar com outros ouvidos não só os objectos artísticos anteriores, mas todo o mundo que nos rodeia, os corpos humanos, os animais, as plantas e os relevos do solo, até a luz. A generalização de um novo modo de ver a realidade resulta da criação de objectos artísticos que nos ensinam a ver a realidade de outro modo. Quando Constable mencionava e, segundo Kenneth Clark em Landscape into Art, parece que o fez muitas vezes, «o chiaroscuro da natureza», estava a atribuir à natureza algo que a arte o ensinara a ver. Os pintores que se reuniam em Barbizon, os impressionistas, Van Gogh deram-nos outros olhos para a paisagem, portanto modificaram e ampliaram aquilo que a paisagem é para nós. Quando o tio lhe pergunta o que aprendera ele em Paris, Philip, o fracassado aspirante a pintor de Of Human Bondage, responde: «Aprendi a olhar para as mãos, que nunca tinha olhado antes. E em vez de ver só as casas e as árvores, aprendi a ver as casas e as árvores contra o céu. E também aprendi que as sombras não são negras, mas coloridas». Do mesmo modo, Varèse ensinou-nos a ouvir os ruídos como objectos artísticos, distinguindo entre ruído e barulho, e assim alargou enormemente as possibilidades da música. É isto o progresso na arte.

Mas se o nosso olhar se ampliou até abranger o mundo e recuou até todas as épocas, se a arte é hoje universal, sucederá então que a população mundial viva mergulhada na arte?

Sumário

Dividi este ensaio em dez partes. Na Parte 1 defini a estética enquanto a maneira como. Na Parte 2 procurei mostrar que não existe oposição entre ver e conceber, tal como não existe entre pintura e caligrafia nem entre figuração e abstracção. Na Parte 3 mostrei que a arte é antropocêntrica. Na Parte 4 defini a arte como forma. Na Parte 5 tratei da arte como espelho. Na Parte 6 indaguei como as relações sociais podem exprimir-se directamente em formas estéticas. Na Parte 7 discorri sobre as miscigenações artísticas e o progresso na (não da) arte. Na Parte 9 analisarei a indústria cultural de massas. Finalmente, na Parte 10 tratarei da relação entre a extrema-esquerda e a arte.

Estava a ler a série e também a bela edição da poesia completa de Sophia Mello Breyner Andresen.

Me deparei com esse poema que compartilho aqui:

“Às vezes julgo ver nos meus olhos

A promessa de outros seres

Que eu podia ter sido,

Se a vida tivesse sido outra.

Mas dessa fabulosa descoberta

Só me vem o terror e a mágoa

De me sentir sem forma, vaga e incerta

Como a água.”

Só hoje, depois de completado este ensaio, comecei a ler a obra monumental de Matthi Forrer dedicada a Kuniyoshi (Munique, etc.: Prestel, 2020). O autor mostra a utilização de vários elementos da arte ocidental, nomeadamente a perspectiva linear, com a linha do horizonte situada ao nível da vista, e também, em algumas gravuras, o emprego do chiaroscuro. E Matthi Forrer fornece numerosos exemplos dessa influência. Aliás, um testemunho da época revela que Kuniyoshi tinha conseguido coleccionar várias centenas de ilustrações ocidentais — tal como os europeus na mesma época, ou um pouco depois, procuravam reunir gravuras japonesas, e reflectiam sobre elas.

Aproveito para chamar aqui a atenção sobre algo que, se o tivesse dito no ensaio, desequilibraria a exposição, mas que talvez não passasse despercebido a um leitor atento — ainda acredito que os haja. Eu escrevi que nas últimas décadas a escultura africana assimilou novas maneiras de ver incorporadas na arte de raiz europeia e, em sentido inverso, afirmei na sétima parte que Gabo e Pevsner haviam encontrado nas máscaras africanas a solução para o problema estético que os preocupava, a substituição da massa pelos espaços, sugerindo o volume pela delimitação rítmica de vazios. Ora, a escultura de Bernard Matemera que aqui reproduzo, e que considero uma obra-prima, está no oposto daquelas preocupações, já que se trata de uma massa totalmente concentrada num volume compacto, atingindo uma forma sintética absoluta. No entanto, a escultura de Matemera é tão indubitavelmente africana como as esculturas de Gabo e Pevsner são inegavelmente ocidentais. É o triunfo das circularidades do olhar e das potencializações estéticas. É o desmentido artístico dos identitarismos. É a materialização estética do universalismo.

ENTRETENIMENTO CULTURAL & VONTADE sive REPRESENTAÇÃO

No contrafluxo da iconoclastia situacionista, a iconolatria ocasional-idoneísta apresenta suas armas. Resumindo: “é a materialização estética do universalismo”.

E quem não gostar que coma menos…