Por João Bernardo

A difusão do assalariamento capitalista nos campos, a desagregação da vida rural e a conversão de um número crescente de camponeses em operários industriais destruíram o que havia sido uma arte popular. Na Europa, até ao século XIX os compositores de música erudita incluíram frequentemente nas suas obras temas e melodias de origem camponesa, sem que houvesse uma fronteira nítida entre a arte erudita e a arte popular.

Mas a partir de então a população dos campos viu as suas comunidades desarticuladas e mudou gradualmente de modo de vida, enquanto o proletariado fabril e urbano recém-formado estava desprovido de tradições e não tinha ainda consolidado outras relações sociais que lhe permitissem gerar uma cultura própria. Apesar disso, mesmo depois de extinta a inspiração originária, o eco de velhos temas populares continuava a soar nos ouvidos e foi incorporado em obras eruditas. Ainda na primeira metade do século XX, em países onde a industrialização estava atrasada e a vida rural mantinha certa vitalidade, alguns compositores dedicaram-se à pesquisa etnográfica para a usarem em obras de enorme pujança e força inovadora. Foi o que fizeram Kodály e Béla Bartók, ou também Villa-Lobos no Brasil, e é pena que em Portugal Lopes Graça nunca tivesse alcançado o génio de fecundar essas duas correntes, a popular e a erudita, num impulso criativo único.

Entretanto, o panorama nas cidades modificava-se e na segunda metade do século XIX e nas primeiras décadas do século XX tanto os socialistas como os anarquistas proclamaram a necessidade de colocar a high culture e a high art à disposição de todos, enquanto em França a Terceira República procurou burguesmente alcançar o mesmo objectivo. A instrução geral e obrigatória tornou-se o complemento indispensável do recrutamento militar geral e obrigatório, convergindo ambos na formação de uma força de trabalho disciplinada e culturalmente homogénea. E se as escolas governamentais, além de ensinarem as crianças a ler e escrever, as instruíam também nos variados mitos que as classes dominantes julgavam indispensáveis para a boa ordem das coisas, os anarquistas e os socialistas criavam escolas voluntárias ao domingo e nas noites da semana, onde um proletariado exausto por dez, doze ou mais horas de trabalho fazia o esforço suplementar de aprender outra visão dos acontecimentos e se dispunha a absorver uma culture e uma art que só eram high porque os privilegiados lhe reservavam o acesso.

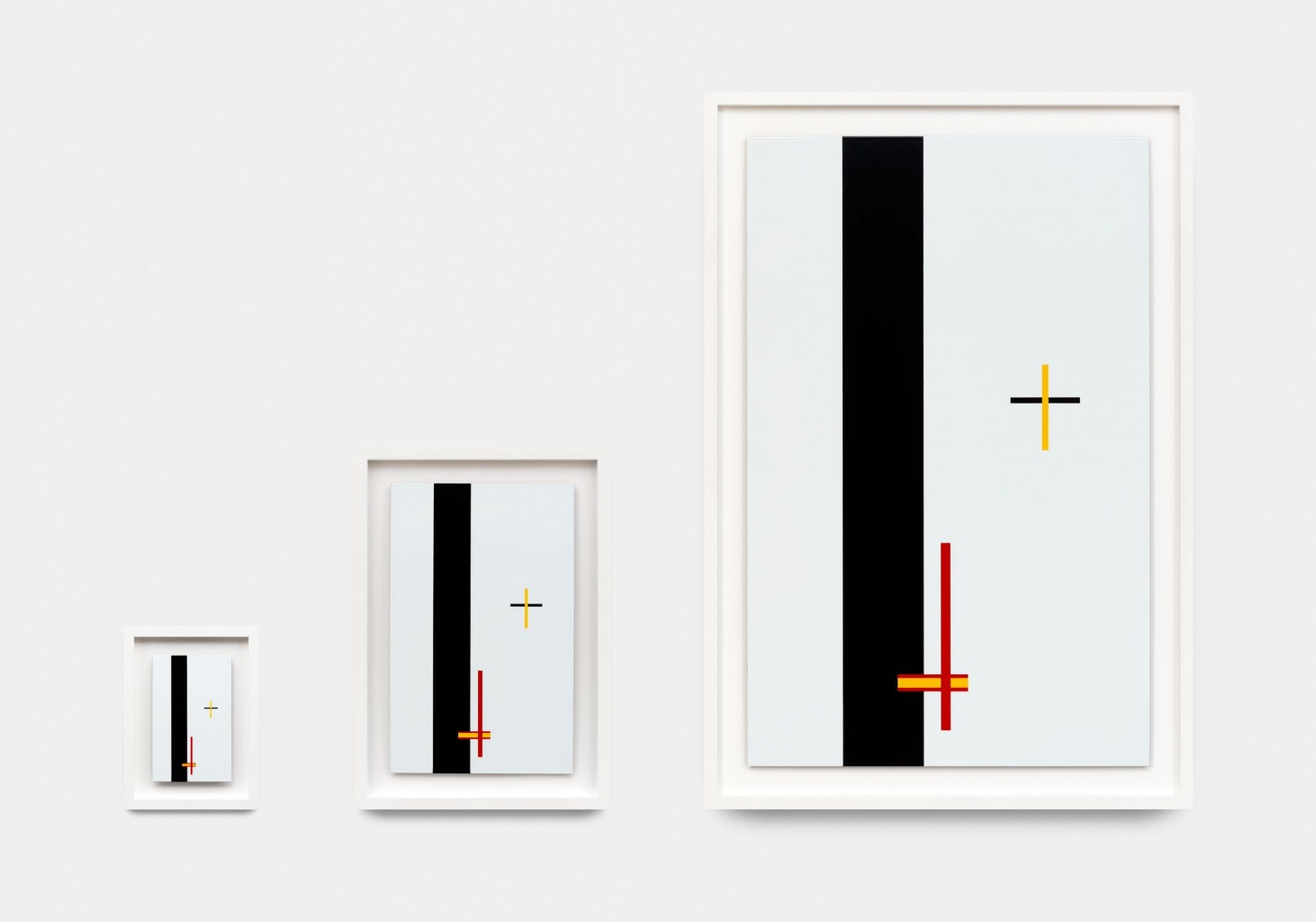

Ao mesmo tempo e num meio movido por preocupações convergentes surgiu uma modalidade estética inovadora, padronizada e vocacionada para um mercado de massas. Expurgando o ornamento dos objectos e edifícios, e justificando a forma apenas pela função — a comodidade e eficácia do uso e a redução dos custos de fabrico — o funcionalismo, tal como foi pensado na Bauhaus (nome inventado por Walter Gropius), nos projectos da Nova Frankfurt e por Le Corbusier, tornou a arte intrínseca ao seu suporte. Em vez de se acrescentar a arte ao objecto, como até então se fizera, ela era fundida com o objecto. Produção, uso e arte convertiam-se numa entidade única. Integrar a arte na vida moderna, eis o lema. O funcionalismo era anunciado como a nova estética da produção industrial de massas, e durante algumas breves décadas apresentou-se como um horizonte possível.

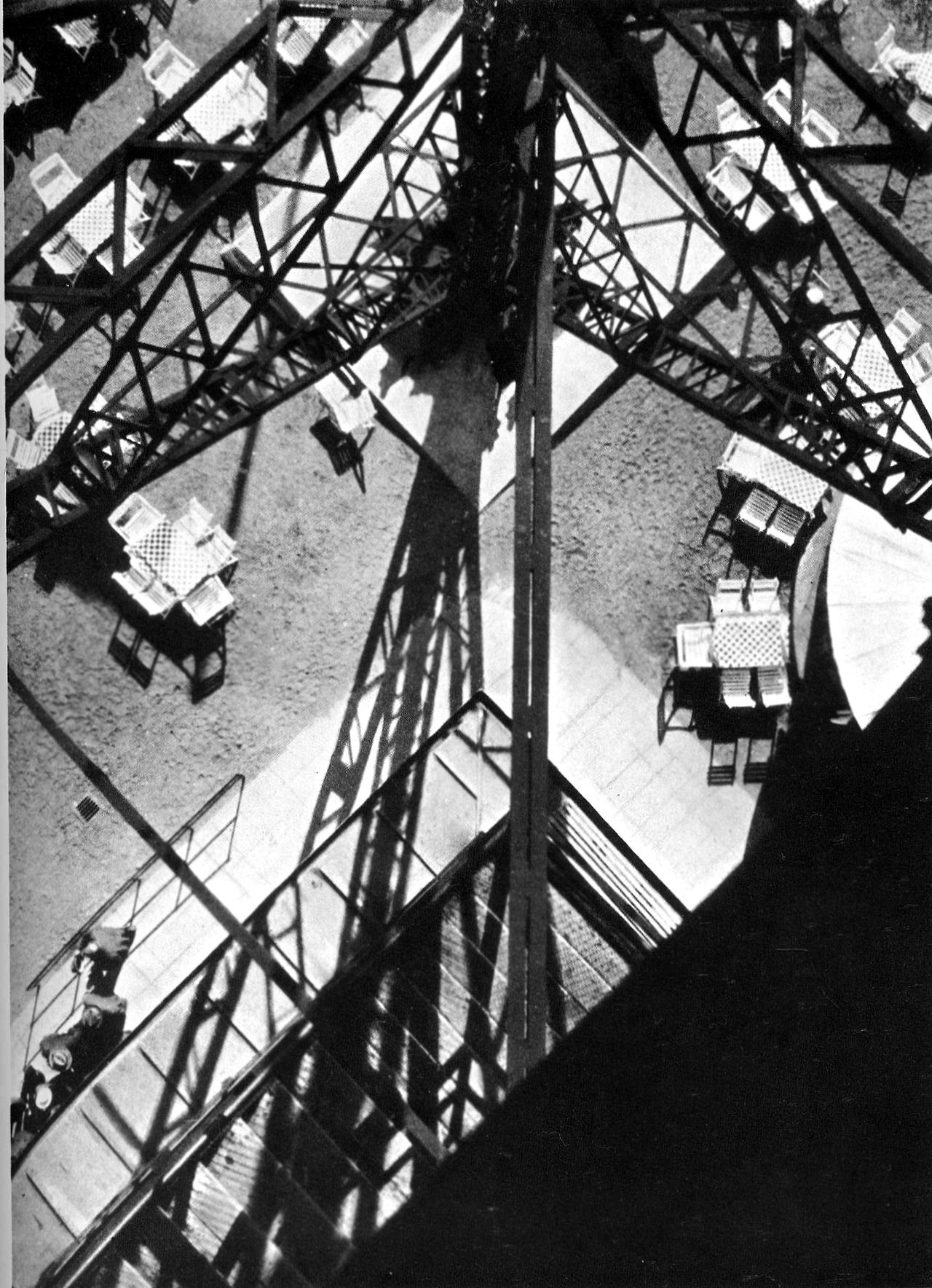

A criação de objectos especificamente artísticos sofreu uma evolução idêntica. Walter Benjamin analisou num ensaio muito conhecido as consequências da possibilidade de reprodução ilimitada de obras de arte. E quando os neoplasticistas condenavam o elemento subjectivo na actividade artística, estavam a executar quadros e esculturas que reuniam as condições para essa multiplicação ilimitada. Num plano imediatamente prático, em 1922 Moholy-Nagy encomendou por telefone alguns quadros em folha-de-flandres a uma oficina industrial, especificando as dimensões dos vários espaços e recorrendo a um catálogo para indicar a cor em que cada um devia ser pintado, e deste modo não só criou obras desde início reprodutíveis, mas aboliu até qualquer referência à mão do artista. Começaria então a ser possível a generalização da high art, que deixaria de ser high e definitivamente se converteria apenas em art?

Sonhos irrealizáveis? O possível prometia tornar-se real, porque na Alemanha, durante a república de Weimar, e na Viena socialista da mesma época se gerou uma nova cultura operária e se esboçou uma nova high art de massas. Mas a crise económica da década de 1930, com a difusão dos fascismos e, a seguir à segunda guerra mundial, a transformação sofrida pela democracia abortaram na prática essas experiências artísticas e fizeram definhar e marginalizaram aquela noção de funcionalismo. Tragicamente, a possibilidade de conceber obras de arte destinadas à reprodução ilimitada, em vez de ocasionar o aparecimento de uma high art de massas, serviu de infra-estrutura técnica para a indústria cultural de massas. A demissão da ideia de Deus, iniciada no Iluminismo, e a sua consequência, a extinção da aura do objecto artístico, inaugurada pelo funcionalismo, não abriram o caminho para a exaltação da humanidade, e o laicismo desaguou na futilidade.

Por um lado, a difusão radiofónica prosseguida no Terceiro Reich foi adoptada pelas democracias. Quando os nacionais-socialistas chegaram ao poder estimularam o fabrico de aparelhos de rádio de baixo preço, e em 1939 já 70% das famílias germânicas possuíam um rádio, a mais alta percentagem na Europa, correspondente ao triplo da verificada em 1932. Entretanto, nos Estados Unidos, no segundo semestre de 1938, 84% das famílias estavam providas de aparelhos de rádio. Mas se é certo que as democracias se inspiraram no exemplo dos nacionais-socialistas, por outro lado transformaram-no. A grande diferença não residiu no âmbito da difusão radiofónica, mas no seu conteúdo. Em vez de propagandearem a política, como fizeram os fascismos, as democracias propagandearam a não-política. Em vez de excitarem politicamente as massas em festivais colectivos, canalizaram-nas domesticamente, cada família isolada das outras, para o alheamento da política. E assim surgiu o fenómeno do contestatário sem política, Rebel Without a Cause, como lhe chamou Nicholas Ray no seu excelente filme de 1955, um título para o qual portugueses e brasileiros competiram em arranjar a tradução mais estúpida.

Foi neste contexto que se desenvolveu a indústria cultural de massas, e a sua eficácia resultou da conjugação de duas operações. Antes de mais, a difusão dos produtos da indústria cultural requer a existência prévia de um filtro que converta em futilidades as obras-primas apreciadas por um escol de conhecedores. A cultura só é divulgada às massas depois desse filtro lhe ter extraído tudo o que a caracterizara enquanto cultura. Durante a guerra, os bombardeamentos aliados e nacional-socialistas deixaram vagos vastos espaços e sem habitação muitas centenas de milhares de pessoas, e para preencher este mercado as novas urbanizações mantiveram do funcionalismo a preocupação com a redução de custos e a padronização, mas liquidaram-lhe o programa estético através da multiplicação da trivialidade e do conformismo. Nesta desolada paisagem pôde proliferar e impor-se a indústria cultural de massas.

Nos Estados Unidos a exportação de produtos culturais compete com a exportação de armamento, e Hollywood responsabilizou-se por transformar grandes clássicos da literatura em xaropes sentimentais e thrillers trágicos em injecções de adrenalina, tudo isto descrito de modo tão uniformizado e banalizado que o público julga que é natural. As formas estéticas foram dissolvidas numa narrativa que se pretende esteticamente neutra. E a música que acompanha as imagens ou é uma eternização do pós-romantismo orquestral, congelado no tempo, um verdadeiro zombie sonoro, ou é uma utilização de composições electrónicas às quais foi retirada toda a audácia inovadora. A televisão encarregou-se de transportar o resultado a casa de quem não tinha já forças para se deslocar às salas de cinema. Depois as salas de cinema fecharam e agora os laptops e os computadores de bolso que ocasionalmente servem para fazer telefonemas encarregam-se de invadir a vida de cada um com aqueles subprodutos, consumidos às pingas, sem continuidade nem eixo. Com este filtro o terreno fica livre para o resto da produção cultural em série.

Não foi Moholy-Nagy, com os seus quadros produzidos industrialmente, quem definiu o novo rumo, foi a produção em massa do kitsch; nem foi ele, noutra vertente das suas explorações estéticas, a ditar o novo cânone da fotografia, foram os selfies.

As redes sociais não se teriam desenvolvido sem as condições prévias criadas pela indústria cultural de massas, e levaram-na a extremos antes impensáveis. Afinal, a vida privada como espectáculo, que fora o programa do dandismo, não seguiu o modelo de Gilbert & George, esses geniais dandies do nosso tempo, mas acabou por desembocar no seu oposto, a família Kardashian. A adaptação despolitizada da propaganda de massas fascista culminou quando um reality television show pôde converter alguém em presidente dos Estados Unidos; e não existe hoje, nas democracias, nenhum político que se sustente sem o uso e o abuso das redes sociais. Este império da futilidade torna ainda mais chocante o fracasso de uma high art que, no entanto, disporia de condições técnicas para ser totalmente acessível.

No plano musical a indústria cultural de massas provocou uma mutação completa, ou mesmo uma inversão. O jazz universalmente, o tango, nascido porteño, mas hoje quase tão mundial como o jazz, o flamenco e o cante jondo no sul de Espanha e o fado em Portugal, criações populares que podiam ter-se convertido em novas músicas urbanas, ficaram confinados pela indústria cultural numa modalidade de música erudita, no que talvez pudesse chamar-se erudita leiga. E a canção francesa — mais exactamente, parisiense — demasiado dependente do texto para poder universalizar-se, foi extinta no seu lugar de origem. Deixou de ser a música popular a inspirar passagens da música erudita e sucedeu o contrário, são as classes dominantes a fornecer à plebe as músicas que lhe é dado tocar e cantar.

Decerto existem alguns expoentes da high art que pretendem usar a low art como matéria-prima — a Pop Art, por exemplo, e os Nouveaux Réalistes activos na década de 1960 e outros artistas que prosseguiram depois a mesma preocupação — mas tudo o que conseguiram foi gerar uma superlativa high art, e a low art rebaixou devidamente. Será que os romances de James Ellroy foram promovidos ao lugar que lhes compete? Pelo contrário.

Foi uma grande ilusão imaginar que o aumento do nível de vida e da instrução geral poriam a high culture e a high art à disposição de todos. Na realidade sucedeu o inverso. A derrocada dessas esperanças e a falência da utopia do acesso generalizado à cultura deveram-se a causas profundas. A high art foi recusada por aqueles mesmos a quem se pretendia levá-la. Depois de ter sido afastada da cultura, a classe trabalhadora passou a rejeitá-la activamente, tanto fora como dentro das escolas. Um bilhete para um concerto de música erudita numa sala com excelentes condições acústicas é muitíssimo mais barato do que um bilhete para um festival de hard rock, a entrada num museu é gratuita ou os bilhetes são distribuídos ao preço da chuva e qualquer clássico da literatura é vendido mais barato do que o mais barato dos vícios. E, no entanto… O analfabetismo funcional sustenta a indústria cultural de massas, um fomenta a outra e são reciprocamente indispensáveis.

Para explicar o que sucedeu, devemos saber que no capitalismo o trabalhador não aparece já feito. Ele é produzido, e quanto mais o capitalismo se desenvolve, ou seja, quanto mais se aprofunda e se generaliza, tanto mais se encarrega de todos os estádios da formação do trabalhador, desde a creche e o infantário até aos últimos cursos de qualificação profissional. Escrevi suficientemente sobre a produção de trabalhadores mediante trabalhadores, para lá remeto. O primeiro esboço do modelo que proponho, «O Proletariado como Produtor e como Produto», foi publicado na Revista de Economia Política, vol. 5, nº 3, Julho-Setembro de 1985, e posteriormente desenvolvi-o no artigo «A Produção de Si Mesmo», em Educação em Revista, ano IV, nº 9, 1989, dando-lhe a forma definitiva no capítulo 2.2 de Economia dos Conflitos Sociais (São Paulo: Cortez, 1991; São Paulo: Expressão Popular, 2009). Retomei este modelo no capítulo 1.5 de Estado. A Silenciosa Multiplicação do Poder (São Paulo: Escrituras, 1998). Ora, a indústria cultural de massas é um dos mecanismos decisivos da produção de trabalhadores e representa a passagem de uma fase ainda artesanal, ou pelo menos manufactureira, para uma fase de produção padronizada e em série, ou seja, inteiramente capitalista nos seus pressupostos, métodos e objectivos. A indústria cultural é a indústria da cultura com que se molda a massa trabalhadora. Os trabalhadores actuais são um produto dessa indústria cultural, e a futilidade e a recusa da arte são o seu fruto imediato.

Quem diz que não se interessa por arte está na verdade a dizer que não tem consciência das formas artísticas que moldam a sua percepção estética. Para além das ruas das cidades, as artes visuais que nos cercam são produzidas, ou pelo menos orientadas, pela indústria da publicidade. Cabe aqui uma reflexão. A publicidade, para ser eficaz, não se destina à razão, mas aos desejos; não actua através do nível consciente, mas do inconsciente ou mesmo subliminar. Ela é, por definição, pérfida. E o cinema de massas, a televisão, os vídeos e a diagramação de revistas passaram a ser regidos pela publicidade, já que têm como finalidade a captação de espectadores para lhes divulgar produtos de consumo. Os likes e dislikes traçam as linhas de influência, e o carácter insidioso da publicidade faz com que as artes visuais deixem de ser consideradas enquanto objectos estéticos específicos e sejam confundidas com o meio ambiente. É esta a paisagem quotidiana que nos persegue, e para lhe fugir é indispensável uma consciência crítica, graças à qual os efeitos da indústria cultural de massas podem ser neutralizados ou superados e convertidos em matéria de análise. A Pop Art e os Nouveaux Réalistes da década de 1960 resultaram dessa atitude, transformando os produtos da indústria cultural em alvo de reflexão artística. Talvez mais drasticamente ainda, as collages, as décollages, as assemblages e os papiers déchirés usam como matéria-prima da arte o lixo enquanto subproduto da indústria cultural, coisas velhas, jornais populares rasgados, pedaços de cartazes colados uns por cima dos outros e que o tempo e a poluição haviam destruído. Tinguely e César procuravam em ferros-velhos e sucateiros os materiais das suas esculturas. Mas este é o olhar que transforma a banalidade em descoberta e mostra à distância a nossa paisagem de todos os dias.

Esta paisagem não nos cerca só os olhos, mas os ouvidos também. A música actualmente produzida pela indústria de massas é de uma tal indigência melódica e monotonia rítmica que faria adormecer qualquer pessoa ao fim de poucos minutos. Para impedir esse efeito desastroso recorre-se a três elementos: um volume sonoro ensurdecedor, luzes intensas e permanentemente mutáveis e uma ginástica frenética executada pelos intérpretes e pelos ouvintes. É a isto que hoje a esmagadora maioria da população chama música. Mas há aqui outra questão, mais grave ainda, é que este tipo de música impede o confronto individualizado de cada pessoa com o objecto sonoro. Que o espectador ou o ouvinte se reflicta na obra, esta é a riqueza da arte. Mas no caso da indústria musical de massas o confronto com a obra não é individual, é colectivo. Trata-se de uma histeria de multidões, e quanto mais acentuados forem esse carácter colectivo e esse carácter histérico, tanto mais a exibição será considerada um sucesso. O modelo é óbvio — os festivais políticos que envolviam as massas e em que culminara o fascismo enquanto estetização da política. A música produzida pela indústria cultural de massas é a democratização do fascismo.

«Vê-se um sujeitinho fantasiado, afectando o mais profundo mau humor, que vocifera para a massa», escreveu Marcelo Coelho sobre o Rock in Rio, na Folha de S. Paulo, há já trinta anos, em Janeiro de 1991. «Mais de cem mil jovens, em acesso histérico, respondem em coro a gritos que não entenderam direito. Agitam os braços. Vivem o prazer obscuro de estar em multidão: sentem-se, ao mesmo tempo, fortes e submissos. […] Vociferação, gritos, cara feia, dureza (o ritmo da bateria é selvagem, implacável, monótono), agressividade, delírio de massas: só me ocorre uma comparação. É com o fascismo. […] Os milhares de jovens que estavam no Rock in Rio detestam a guerra, gostam do verde, querem “liberdade” e “amor”, tudo isso é conhecido e exaltado. Não é o fundamental. […] esses shows de rock gigantescos oferecem à massa um fascismo sem problemas e maiores consequências. É o fascismo intransitivo, é a manifestação fascista sem ideologia fascista […] O perfil psicológico da massa e os problemas políticos e sociais da época podem ter mudado. Mas as necessidades mais “puras”, não obrigatoriamente criminosas, do fascismo persistem. O rock as atende».

Entretanto ocorreu outro processo, talvez inesperado. Até à segunda guerra mundial a high culture e a high art confundiam-se com as elites económicas e sociais. Umas pressupunham as outras. A indústria cultural de massas, porém, destruiu essa ligação, de modo que as pessoas mais ricas e instruídas passaram a absorver os mesmos produtos culturais que são consumidos pelo proletariado. Um fenómeno idêntico verifica-se nas maneiras de vestir. Antes, as classes dominantes e os explorados distinguiam-se por roupas diferentes, de padrões e cortes diferentes. Mas agora todos se vestem consoante o mesmo estilo e a disparidade reside apenas na marca, na qualidade dos tecidos e no preço, a tal ponto que se torna necessário ostentar a griffe, verdadeira ou falsa. Francis Lacassin escreveu em Pour un Neuvième Art. La Bande Dessinée, que «a implacável lei do lucro só permite personagens capazes de corresponder às aspirações de um inconsciente colectivo, em que são imperceptíveis as diferenças de educação e as oposições socioeconómicas». Mas o que Lacassin observou a respeito da banda desenhada aplica-se a toda a produção cultural de massas.

A perversão estética das elites culmina quando o gosto pelo kitsch, que antes caracterizava a pequena-burguesia na sua condição social intermédia e nas suas pretensões insatisfeitas, se expande às grandes fortunas — e é pago com extravagância. «É possível atingir a arte num piano velho», argumentou Eric Larrabee na Horizon de Janeiro de 1960; «é igualmente possível, com toda uma orquestra sinfónica e um público vestido a rigor, não atingir nada senão a banalidade. Também a Cultura de Elite [Class Culture] tem os seus defeitos e um deles é a incapacidade de preservar padrões sem ao mesmo tempo preservar aqueles que só em palavras os respeitam». Foi esta a fissura, e assim se criaram os apreciadores de Jeff Koons e de Damien Hirst ou, pior ainda, de Pierre et Gilles. Nesta senda apareceram subprodutos adequados ao provincianismo dos ricos periféricos, como Romero Britto no Brasil. Quem quiser entender a diferença entre o que posso chamar high kitsch e low kitsch compare Mel Ramos com Romero Britto. Na música, porém, o high kitsch está em extinção. Liberace morreu, e com ele quem o escutava, e André Rieu e Bocelli actuam sobretudo para plateias da terceira, ou quarta, idade. Actualmente não se produz um kitsch específico para o mercado dos pecuniosos. Todos consomem o mesmo barulho — não ruído, mas barulho.

Deste modo a indústria cultural tornou-se efectivamente de massas, abrangendo milhares de milhões de pessoas, de cima a baixo. E se a arte é um espelho que devolve ao espectador uma imagem transformada e assim o multiplica e enriquece, então a indigência artística da indústria cultural de massas é uma condição da miséria do espectador.

Sumário

Dividi este ensaio em dez partes. Na Parte 1 defini a estética enquanto a maneira como. Na Parte 2 procurei mostrar que não existe oposição entre ver e conceber, tal como não existe entre pintura e caligrafia nem entre figuração e abstracção. Na Parte 3 mostrei que a arte é antropocêntrica. Na Parte 4 defini a arte como forma. Na Parte 5 tratei da arte como espelho. Na Parte 6 indaguei como as relações sociais podem exprimir-se directamente em formas estéticas. Na Parte 7 discorri sobre as miscigenações artísticas e o progresso na (não da) arte. Na Parte 8 tratei da universalização da arte e da ampliação do olhar. Finalmente, na Parte 10 tratarei da relação entre a extrema-esquerda e a arte.