Por Sódio

5.

Nos comentários ao debate surgiu o caso dos “trabalhadores que exploram trabalhadores”. É outra situação que merece comentário extenso.

Na primeira vertente do problema, Victor Silva traz o caso da relação conflituosa entre profissionais da enfermagem e dos cuidadores de idosos, aos quais eu poderia facilmente adicionar o conflito entre os médicos e demais profissionais da saúde em torno do que vem ou não a ser um “ato médico”, por meio do qual os médicos tentam manter sua reserva de mercado. Vejam agora que curioso: profissionais da enfermagem reforçam a precarização de cuidadores de idosos, mas são por sua vez precarizados pelos médicos.

Conflitos semelhantes podem ser encontrados em qualquer ramo, sem exceção. Veja-se a tenacidade com que jornalistas agarram-se à exigência de diploma em comunicação ou jornalismo para contratação formal no setor, quando milhares, senão milhões de pessoas sem diploma produzem veículos de comunicação com boa qualidade. Observe-se, também, o “vale tudo” entre engenheiros, arquitetos e mestres de obra quanto à condução da construção civil. Para onde quer que se olhe, há concorrência, conflitos, e eventualmente colaboração.

Aliás, a este respeito, quem gosta de sempre remeter as relações sociais no capitalismo às raízes pré-capitalistas do modo de produção escravista deveria ter muita atenção a um documento bastante conhecido dos historiadores especializados no tema, o famoso Tratado proposto a Manuel da Silva Ferreira pelos seus escravos durante o tempo em que se conservaram levantados. É, literalmente, um “tratado de paz” entre os trabalhadores escravizados no engenho Santana de Ilhéus, e Manuel da Silva Ferreira, dono do engenho.

O tratado pôs fim a um levante de 1789, mas há registros de outros levantes no mesmo lugar em 1821, 1824 e 1828. Que dizia o tratado? Entre outras coisas, que os trabalhos mais pesados, mais estafantes, fossem atribuídos aos “pretos Minas”, nome pelo qual se conheciam então os trabalhadores escravizados nascidos na África, em especial os recém-chegados. Quem empurrava aos “pretos Minas” tais trabalhos? Os trabalhadores escravizados nascidos no Brasil, conhecidos como “crioulos”. Conhecendo bem a língua dos senhores e as “manhas” para “passar a vida”, estes “ladinos” buscavam empurrar aos “boçais” os piores trabalhos. O documento final a evidenciar as conquistas dos trabalhadores escravizados do engenho Santana de Ilhéus evidencia, tal como outros registros históricos da mesma natureza, que mesmo quando confrontados com seus senhores eles não se tornavam um só bloco, uma “classe para si”; suas contradições, seus conflitos, as muitas lealdades e intrigas pessoais, tudo isso operava junto e em meio ao conflito. Este documento, assim como os fatos que lhe deram origem, deve ser lido no contexto da persistência, durante o cativeiro, de rivalidades interétnicas pregressas, que concorriam com outros fatores para determinar a maior ou menor capacidade de “negociação” de um ou outro grupo de trabalhadores escravizados relativamente a outro – assim nos orientam os historiadores, para quem a totalidade dos trabalhadores escravizados nunca terá sido um bloco homogêneo, no que têm total razão.

Retorno agora ao presente. Se estamos a falar de uma classe trabalhadora estruturalmente heterogênea, alocada em profissões muito distintas pela complexificação da divisão social do trabalho, é evidente que não faz sentido algum buscar uma relação direta entre a heterogeneidade dos trabalhadores escravizados de séculos atrás e aquela da classe trabalhadora atual. O que se deve buscar com este paralelo é menos a “sobrevivência”, a “persistência” da concorrência entre trabalhadores, e mais a atitude adequada à sua explicação e superação.

O conflito aberto entre trabalhadores situados em posições diferentes na divisão social do trabalho, especialmente quando uns colocam-se contra outros em disputa pelo mesmo “mercado” de trabalho, é sintoma da concorrência em que capitalistas os colocam. Desafio para revolucionários é encontrar os caminhos práticos para superar esses conflitos, em vez de “tomar partido” por um lado ou outro.

6.

Ainda sobre a questão dos “trabalhadores que exploram trabalhadores”, vários comentaristas apresentaram a questão dos serviços domésticos e pessoais consumidos por trabalhadores. Para alguns deles, como Nióbio, “trabalhadores da mais-valia relativa vivem de explorar os trabalhadores da mais-valia absoluta”; aqueles primeiros teriam um “exército de serviçais que os trabalhadores qualificados têm a sua disposição (porteiros, zeladores, babás, empregadas domésticas etc.)”, com severos impactos sobre sua consciência de classe. Ainda segundo Nióbio, caberia a tais trabalhadores da mais-valia relativa “lutar entre os seus semelhantes”, ao menos enquanto não “superarem as ilusões de migração ou ascensão social, ou deixarem de ser também exploradores e passarem a compartilhar espaços e práticas com os trabalhadores da mais-valia absoluta”.

É tentador ver nesse consumo de serviços domésticos e pessoais apenas e tão somente um resquício escravista, e tem certa dose de razão quem o faz, porque era mais comum ter-se escravos no Brasil do que o senso comum imagina. Mas essa é somente uma das formas de ler a situação, adequada apenas a certos serviços de criadagem pessoal mais estreitamente ligados a formas pré-capitalistas de relações sociais, como a escravidão. Fora dessas restrições, a perspectiva muda. Deve-se, portanto, analisar a questão por vários ângulos.

É incontestável a existência, no Brasil, de cerca de 7,2 milhões de trabalhadores domésticos, que formam 6,8% dos empregos no país e 14,6% dos empregos formais das mulheres, e é igualmente incontestável que esse caráter residual de trabalho análogo à escravidão em certas formas de serviço doméstico foi evidenciado pelas denúncias da Federação Nacional de Trabalhadoras Domésticas (FENATRAD), que apontam como as demissões, em alta desde o início da pandemia, eram usadas como ameaça para forçar cuidadoras, babás, faxineiras e outras trabalhadoras domésticas a situações de cárcere privado. Mas o capitalismo não se resume ao Brasil, e esta particularidade brasileira não explica a forma como se dá a realização de serviços domésticos em outros lugares. Davi apontou num comentário uma relação de “oferta e demanda” quanto aos salários desses trabalhadores e às suas condições de trabalho; se é preciso questionar o que está por trás dos fatores que ele mesmo aponta como determinantes para o excesso de oferta no Brasil, por outro lado isso demonstra que a explicação da situação brasileira não serve para a situação global, e o capitalismo não é um fenômeno brasileiro, mas global.

Outra leitura da mesma situação: a contratação desses serviços pessoais e domésticos responde à necessidade de realização de tais quando os trabalhadores que os contratam são tão intensamente explorados que não conseguem ter tempo para desempenhar tais tarefas de reprodução da vida social.

Quem duvida pode olhar a turma do escritório que divide dois quilos de yakisoba para almoçar sem sair da frente do computador, e para isso precisa do trabalho de um entre os 26,2 milhões de entregadores atuantes no Brasil; ou o quarteto de vendedores do shopping center que todo dia racha corridas de Uber entre o trabalho e suas casas porque o valor per capita da corrida sai quase o mesmo preço que o transporte público, e para isso precisa do trabalho de um entre os 3,6 milhões de motoristas de aplicativo atuantes no Brasil.

Alguém poderá dizer, com razão, que os trabalhadores mais pauperizados não consomem este tipo de serviço. Olhemos a questão mais de perto.

Lá naquelas famílias de trabalhadores menos qualificados, autônomos ou explorados nas empresas mais retardatárias, mal há recursos para fechar as contas do mês, quanto mais para contratar uma babá exclusiva. Nem por isso os cuidados com crianças, por exemplo, deixam de ser necessários. Nesses casos, as estratégias de sobrevivência são muitas, basta olhar para os lados. As crianças podem ser deixadas aos cuidados de uma vizinha que cuida delas enquanto os pais estão fora a trabalho, ora como um favor, ora por uma contribuição financeira pequena. Quando não é isso, é outra vizinha quem auxilia crianças com as tarefas domésticas do ensino fundamental (porque na idade do ensino médio cada um já se cuida), também em troca de uma remuneração quase simbólica. Estariam essas trabalhadoras sendo exploradas por seus vizinhos? E quando uma tia ou avó vai morar na casa dos pais para cuidar das crianças, que dizer dessa exploração de trabalho não-pago?

Como se vê, um olhar menos moralizante para a questão dos “trabalhadores que exploram trabalhadores” indica a universalidade do fenômeno, que deve ser examinado com muito detalhe para que se possa daí tirar consequências no nível político. Trabalhadores que consomem serviços pessoais e domésticos prestados por outros trabalhadores podem assemelhar-se a patrões – inclusive na forma jurídica? Sim, é evidente. Isso faz deles capitalistas? Não, em hipótese alguma.

7.

Da parte dos debatedores iniciais, vi surgir um preconceito bastante comum, verbalizado primeiramente por Irídio, quanto aos grupos de pesquisa, aos departamentos das chamadas “ciências humanas” e ao papel dos estudantes e professores universitários na luta de classes. Diz Irídio que nos “departamentos de ciências humanas” tem havido, “há já algumas décadas”, “um estímulo, cada vez mais intenso, para que as pesquisas tenham como objeto prioritário a atuação de grupos sociais sujeitos a condições de vida o mais precárias possível, e estes são invariavelmente as vítimas da mais-valia absoluta, que por isso mesmo se localizam, no geral, nas periferias”. Vou me demorar bastante comentando este aspecto, porque, a depender de como a questão seja abordada, ela pode ser um ponto de convergência entre certa esquerda e aqueles setores da extrema direita para quem é nas universidades que se formam “ilhas” de “comunismo”.

De um lado, é inegável que existam pesquisas com este objeto no Brasil. Era de se esperar algo assim num país onde mesmo antes da pandemia 24,7% da população vivia abaixo da linha da pobreza, e onde a renda média é menor que o salário mínimo em treze dos vinte e seis Estados. Difícil é encontrar quem se dedique a pesquisar os “ricos”, porque esta linha de pesquisa só se dá em meio à recente “moda” das pesquisas sobre desigualdade desencadeada pelos discípulos de Thomas Piketty, nunca como uma linha de pesquisa autônoma, com métodos e achados próprios, a atravessar todos os campos do conhecimento humano. Isso sem falar das pesquisas sobre grandes empresas, transnacionais ou não, que não sejam exclusivamente descritivas ou elogiosas. O problema, portanto, é muito mais amplo.

Mas vamos olhar com mais calma para o fenômeno. Digamos que, para definir o que são os cursos de “ciências humanas”, abarquemos, além de sociologia, antropologia, geografia e história, aqueles outros que os censos do ensino superior colocam na mesma categoria, envolvendo também as chamadas “ciências sociais aplicadas”: direito, pedagogia, serviço social, ciência política, turismo, administração, economia, contabilidade, comércio exterior, relações exteriores, arquitetura e urbanismo, biblioteconomia, museologia, arquivologia, jornalismo, relações públicas, educação física, filosofia, gestão (hospitalar, ambiental, financeira, pública, de pessoas, do agronegócio, comercial, da produção etc.), logística, publicidade, psicologia, secretariado…

Há nessas “ciências humanas” cursos onde é a própria disciplina quem foi criada, historicamente, para estudar este perfil de populações (p. ex., antropologia, geografia, sociologia) e, com as informações obtidas por essas ciências, melhor administrar tais populações. Difícil seria esperar delas o contrário, apesar dos esforços neste sentido.

Por isso, é preciso estabelecer uma distinção, pois há também cursos dessas “ciências humanas” onde a própria natureza do que se ensina dificulta, quando não impede, a realização de pesquisas voltadas para a “atuação de grupos sociais sujeitos a condições de vida o mais precárias possível”. Para entendê-lo, basta imaginar as dificuldades de uma pesquisa em biblioteconomia que pretendesse ter como objeto a “atuação de grupos sociais sujeitos a condições de vida o mais precárias possível” num país onde há um histórico défice no número de bibliotecas, onde especialistas reconhecem que as bibliotecas não são vistas pela população como itens importantes do cotidiano ou como equipamentos culturais/comunitários a frequentar, e onde é maior o número de leitores entre os que possuem diploma universitário (68%), das “classes” A e B (67 e 63%, respectivamente), e de renda familiar de mais de 10 salários mínimos (70%). Dos quatro cursos com maior número de matriculados no país – administração, direito, pedagogia e contabilidade – pelo menos dois apresentam este tipo de obstáculo. Basta imaginar a contabilidade formal (com livros contábeis, partidas duplas etc.) como atividade estritamente empresarial, e a administração como gestão de organizações econômicas relativamente complexas, para ver como elas não se prestam à “atuação de grupos sociais sujeitos a condições de vida o mais precárias possível”. É o que se vê na prática de ensino e pesquisa nesses cursos, cujo contato com os “grupos sociais sujeitos a condições de vida o mais precárias possível” se dá, no máximo, como a prestação de algum serviço gratuito por meio de projetos de extensão.

Quanto aos grupos de pesquisa, a crítica remete a um fenôneno real, mas acessório, porque bastante restrito às universidades públicas, onde estudam hoje 24,6% dos 8,4 milhões de estudantes universitários no Brasil, e a certas universidades confessionais e comunitárias. São poucas as universidades privadas a ter grupos de pesquisa; fora das chamadas “confessionais” ou “comunitárias”, que são poucas, o padrão nas universidades privadas de tipo estritamente empresarial é o professor “ensinador”, descartável e com alta rotatividade profissional, não o professor “pesquisador” com projetos de longo prazo, porque nessas universidades o mais comum é “inflar” o quadro docente com doutores quando perto de vistorias do MEC para depois demiti-los e substituí-los por mestres ou graduados, de salários mais baixos. Mesmo nas universidades públicas, somente aquelas já razoavelmente estruturadas, e contando com professores “de esquerda” minimamente capazes de lidar com a burocracia dos grupos de pesquisa, contam com grupos de pesquisa próximos a movimentos sociais.

A evolução dos censos de educação universitária, até onde pude acompanhar, mostra uma evolução no número de grupos de pesquisa: de 11.760 em 2000, passaram a 27.523 em 2010, e em 2016 já eram 37.640. Como não acompanhei mais os censos, não sei qual a situação atual, mas a julgar pela paralisação da fundação de universidades públicas é de se supor que a tendência de crescimento tenha sido revertida. Não se pode, portanto, avaliar aquilo que vemos perto do MST e do MTST como sendo tendência geral, porque há milhões de outros estudantes universitários que não são afetados por estes grupos de pesquisa mas, mesmo assim, seguem a tendência de “ir para a quebrada”.

Com tudo isso, não nego que existam nos cursos das “ciências humanas” pesquisas voltadas para “a atuação de grupos sociais sujeitos a condições de vida o mais precárias possível”; digo, somente, que o impacto dessas pesquisas das “ciências humanas” no ambiente universitário como um todo deve ser enormemente matizado já de início, sem sequer levar em conta as contradições da própria prática profissional. Quando estas últimas entram em jogo, a situação mostra-se ainda menos sustentável.

Além de serem poucos os cursos onde a “ida à periferia” é estruturante da própria profissão que se aprende, e de os cursos com maior número de matriculados no Brasil criarem, pela natureza das profissões que neles se aprende, enormes obstáculos a esta ideologia, ainda se deve ter em conta que existe, no Brasil, enorme dissociação entre o que se aprende nas universidades e o que se faz na prática.

Sobre o meio profissional nas escolas, nem vou falar. Basta que professores nos ensinos fundamental e médio olhem para os lados, e avaliem a influência das teorias “críticas” na prática cotidiana de seus ambientes de trabalho, ou do “retorno à natureza”, “ida à periferia” e coisas do tipo. Sei que há muitos professores entre as pessoas que leem o Passa Palavra, então convido-os ao exercício. Em pedagogia e nas muitas licenciaturas aprende-se as teorias pedagógicas e a didática, além do conteúdo programático mínimo, mas nem uma palavra sobre ensino remoto e novas tecnologias educacionais (exceto em algumas universidades públicas “de ponta”, e mesmo assim para falar mal); nem uma “dica” sobre como funciona o planejamento de uma aula ou a divisão de trabalho num planejamento pedagógico (apesar de isso estar mudando); nem uma reflexão sobre a estrutura das secretarias de educação e suas divisões regionais (nem que fosse para saber o que fazer quando a escola pública não tem qualquer material didático); e total silêncio sobre como disciplinar estudantes que vão armados para as escolas.

Vejamos a questão no serviço social, por exemplo, totalmente voltado desde sua constituição nos anos 1930 para “as vítimas da mais-valia absoluta, que por isso mesmo se localizam, no geral, nas periferias”. A literatura “crítica” é abundante nas graduações do curso, o currículo é “crítico”, não faltam professores “críticos”… mas, ao sair, assistentes sociais encontram um meio formado majoritariamente por evangélicos e católicos, quando não por pessoas com o tipo de mentalidade “caritativa” para quem o serviço social é uma forma qualificada de “fazer o bem”. Ou é isso, ou são os “empreendedores comunitários”, que acreditam em trabalho coletivo, em mobilização comunitária etc., desde que voltado apenas para “desenvolver” os “projetos” em que estão “engajados”. No máximo, lá pela esquerda dos assistentes sociais, que é minoritária, há a esquerda “tradicional” (incluindo a católica), e na extrema-esquerda dos assistentes sociais, muito isolados, há os adeptos do “periferismo”, da “volta à natureza” etc. É o que se vê mo meio das ONGs, dos CRAS, dos conselhos tutelares (disputados a tapa por diferentes igrejas neopentecostais) etc. O “ir à periferia”, aqui, não tem qualquer caráter idealista, mesmo junto a quem nasceu nelas; neste último caso, quem se engaja nos cursos de serviço social é, em primeiro lugar, porque quer conseguir um diploma e “melhorar de vida”, e em segundo lugar, como consequência de “melhorar de vida”, porque quer sair das periferias. Mais que o “ir à periferia”, é certo sentido quase caritativo do trabalho o que tem maior circulação neste ramo profissional.

Outro exemplo: em direito demora-se anos aprendendo a interpretar leis, mas não se ensina em matéria alguma como montar um escritório de advocacia, como relacionar-se com juízes e serventuários, onde estão os prédios onde funcionam os órgãos judicantes em cada cidade etc. Vejo situação parecida de divórcio entre teoria e prática em outros cursos cujo funcionamento conheço mais ou menos, como economia, contabilidade, arquitetura, administração e agronomia, ao ponto de me questionar se este divórcio não é elemento estruturante, parte do currículo oculto da própria formação universitária. Este divórcio pode levar a certa idealização da “periferia” e da “natureza”, em especial naqueles cursos cuja atuação profissional implique quase exclusivamente a prática em meio a “grupos sociais sujeitos a condições de vida o mais precárias possível”, mas o contato com a realidade acaba muito cedo com esses ideais.

Para termos um critério de comparação, vejamos agora a questão pelo lado dos cursos de ciências da saúde, onde as necessidades de pesquisa são um tanto diferentes. Lá onde se imagina o reino indisputado da ciência, há uma divisão fortíssima entre a chamada “Medicina Baseada em Evidências”, formada médicos que defendem que as decisões médicas devem ser baseadas em evidências científicas no mínimo razoáveis, e a “Medicina Tradicionalista”, amplamente majoritária, que diz que as decisões médicas devem ser baseadas no costume e na experiência do próprio médico. O embate que se vê entre os infectologistas hiperexpostos nos grandes veículos de imprensa no Brasil e os médicos defensores dos muitos absurdos que circulam por aí – como a imunidade de rebanho pela contaminação em massa, o “kit COVID” e “tratamento precoce” – é o embate entre essas duas tendências. Quando se trata de questões relativas a doenças não-infecciosas, ainda há certa margem para discussão entre as duas correntes; em doenças infecciosas, a “Medicina Tradicionalista” é, ou deveria ser, amplamente suplantada pela “Medicina Baseada em Evidências”.

Há quem diga que a primeira só persiste por “ignorância”, mas quem o afirma esquece que profissionais de saúde (médicos, enfermeiros, técnicos de enfermagem, fisioterapeutas etc.) são gente como nós, e que vivem na mesma sociedade em que também nós vivemos. A enorme carga de trabalho nessas categorias, agravada pela pandemia, torna dificílimo dispor de qualquer tempo para atualização científica, sendo muito comum atualizarem-se estes profissionais consultando-se uns aos outros; vejo isso acontecer o tempo inteiro entre amigos, parentes e conhecidos envolvidos em trabalhos no ramo da saúde. Vem daí a força da “Medicina Tradicionalista”.

Como decorrência do predomínio da medicina curativa, interventiva e farmacológica sobre a medicina preventiva, inclusive nos sistemas de saúde pública, são também a sobrecarga de trabalho e a dificuldade de atualização profissional quem dificulta enormemente qualquer “experimento” contínuo e sustentado com “terapias alternativas”, que ficam restritas a pequenas experiências isoladas. Fora esses aspectos em que prática profissional e ideologia se misturam, é bastante conhecida a deficiência de médicos no interior do Brasil, causada pelas condições extremamente difíceis do exercício profissional sem as condições técnicas adequadas e sob formas absolutamente dependentes da boa-vontade de chefetes políticos locais; pela histórica negligência com a interiorização de infraestruturas médicas mais tecnologicamente complexas; e pelo também histórico corporativismo dos médicos. O “sonho de consumo” da maioria neste setor não é a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) deficiente nas periferias urbanas, ou a Unidade Básica de Saúde (UBS) onde sequer se pode fazer um raio-x; é o hospital de ponta, é o consultório bem equipado, é o cliente que pode pagar pela consulta particular (porque os planos de saúde jogam os preços das consultas para baixo).

Como se vê, a “tendência” identificada por Irídio, quando não é constitutiva da própria natureza de certos cursos de “ciências humanas” (não sendo, portanto, resultado da inserção da organização X ou Y no departamento Z), encontra severas dificuldades para se realizar em outros. Mesmo naqueles primeiros, a “tendência”, na verdade, tende a ser modificada pela própria prática profissional. É nas universidades onde se aprendem todas as técnicas de cada profissão, de fato, e também onde se cria um métier profissional; mas não se pode tirar daí a conclusão de que exista uma espécie de “via de mão única” por meio da qual a priorização da “atuação de grupos sociais sujeitos a condições de vida o mais precárias possível” vai do aprendizado nas universidades até a prática profissional e, por aí, até as consciências do maior número de pessoas. Por sinal, é este mesmo equívoco que induz certos setores da esquerda a encastelar-se nas universidades, achando que, por ensinar a forma “certa” de lidar com questões práticas, serão formados profissionais “críticos” e “sensíveis às questões sociais” que, a longo prazo, formariam uma espécie de “massa crítica” favorável às pautas da esquerda. A intervenção de Irídio passa a impressão de que basta entrar num curso de “ciências humanas” para estar-se sujeito à influência do “periferismo”.

No que diz respeito às universidades, acho mais potente outro fator: a construção, simultaneamente teórica e política, do “precariado”. Sem negar a realidade do trabalho precário, a noção de “precariado” como uma classe social distinta da classe trabalhadora foi criação do sociólogo britânico Guy Standing, e tem no sociólogo Ruy Braga um de seus principais defensores lusófonos. No caso de Standing, a emergência do “precariado” corresponde à necessidade de aumentar as formas não-salariais de remuneração pelo trabalho, como a renda básica universal (que é a pauta política central deste sociólogo). No caso de Ruy Braga, que é trotskista, não parece haver tanto peso nessa ligação direta entre precariado e demandas por formas não-salariais de remuneração do trabalho, mas há enorme peso no que chamo de “sociologia de denúncia”, focada principalmente na exposição das condições de trabalho dos trabalhadores do telemarketing. Poderia dizer que Ruy Braga não constrói o “precariado” como uma classe social distinta da classe trabalhadora, mas o fato de ele promover uma releitura da formação da classe trabalhadora industrial no Brasil para radicar aí o surgimento do “precariado” me deixa em dúvida. Nos dois casos, entretanto, trata-se de construção teórica estritamente acadêmica, que terminou influenciando a ação política. Lá onde trabalhadores reclamam da precariedade de suas relações de trabalho, lá onde alguns trabalhadores afirmam em tom sarcástico sua existência como “precariado”, os acadêmicos encontraram uma nova classe social, distinta da classe trabalhadora.

Que tem isso a ver com o assunto? Exemplifico com o que se vê durante as lutas travadas na pandemia.

Há uma tendência muito forte a apoiar as lutas dos entregadores, principalmente porque seu trabalho foi intensificado e eles não dispõem de qualquer segurança no processo de trabalho, na assistência e previdência sociais etc. É uma tendência muito correta, é impossível não se solidarizar com quem vive esta situação.

Mas vejam que curioso: reconhece-se muito tranquilamente que as medidas de isolamento social aceleraram enormemente a adoção de tecnologias cuja implementação se esperava durar ainda uma década ou pouco menos, mas poucos se perguntam de que modo isso alterou as rotinas de trabalho de eletrotécnicos, programadores, administradores de rede, analistas de sistema etc. Pelo contrário, essas profissões são comumente vistas como lugares onde se faz “dinheiro fácil”.

De fato, há remunerações altas no setor, mas, especialmente entre os trabalhadores que lidam com software, as jornadas de trabalho podem ultrapassar as dez, doze horas com facilidade porque a natureza “imaterial” de seu trabalho permite-lhes trabalhar desde suas casas, trabalhar “por projetos” e vender sua força de trabalho para duas ou três empresas ao mesmo tempo. Só assim se chega ao “dinheiro fácil”. A propósito, não faltam neste setor casos de “dinheiro fácil” garantido por dois ou três meses, seguidos de oito ou nove meses de “bicos” e penúria.

Não seria preciso a revolucionários, para se interessar pelos conflitos que atravessam o setor, nada além de um pensamento simples: tornou-se comum afirmar que a pandemia acelerou o desenvolvimento do trabalho remoto, do comércio eletrônico e da prestação de serviços intermediada por aplicativos, bastaria lembrar que não há mudança tecnológica sem trabalhadores que a façam e estaria aberto o campo às intervenções políticas. Mas como este setor não costuma ser o “público-alvo” de “estudos”, ou mesmo dos “diagnósticos” que fundamentam a aplicação de “políticas públicas”; como as altas remunerações criam a ilusão de que esses trabalhadores não são trabalhadores, mas “classes médias”; e como a única face visível da movimentação política neste setor são os ataques de hackers, que exigem qualificações técnicas inacessíveis senão por meio de alguns anos de estudo (formal ou informal, tanto faz), esses trabalhadores e suas lutas são sumariamente desconsiderados.

8.

Em todo o debate, fica evidente por trás das muitas posições e defesas um desafio já apresentado pelo Passa Palavra há muitos anos: a superação do abismo que separa os dois setores em que a classe trabalhadora hoje se encontra dividida. Nada do que foi apresentado até aqui ultrapassou os limites dessa questão – e nem poderia, porque é a questão política mais importante de nosso tempo, é o desafio mais central para os revolucionários. Se apresento-a neste nível de abstração, é porque cabe a quem está engajado em lutas concretas ler seu próprio contexto e encontrar aí as múltiplas determinações de que esta última frase é a síntese. Nestes longos comentários fiz questão de apresentar algumas delas de modo bastante sucinto a partir de provocações prévias, que não dão conta de todos os aspectos da realidade.

Veremos, então, se estamos à altura do desafio.

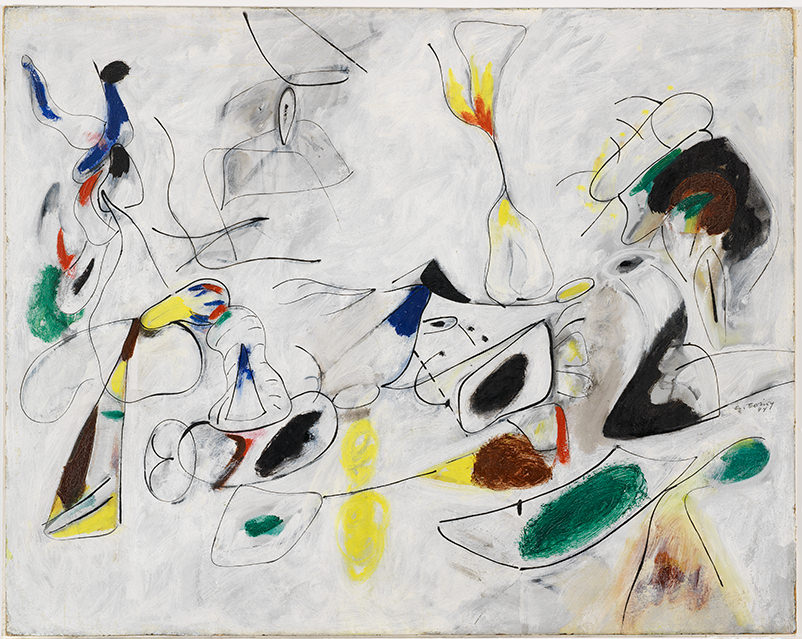

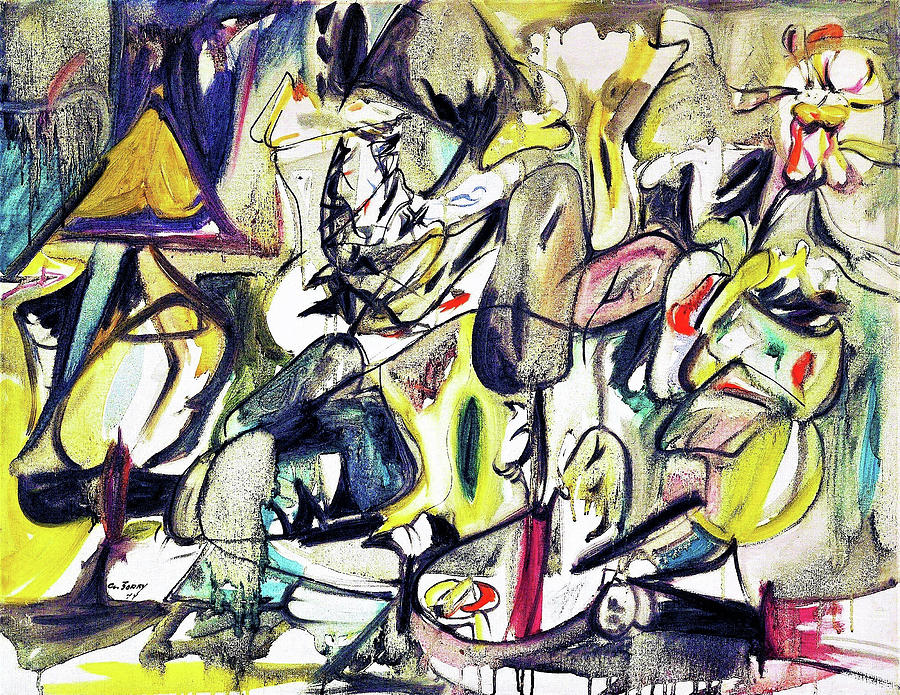

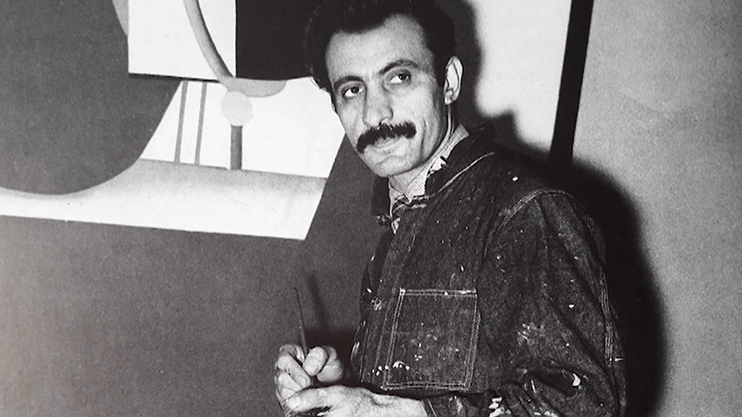

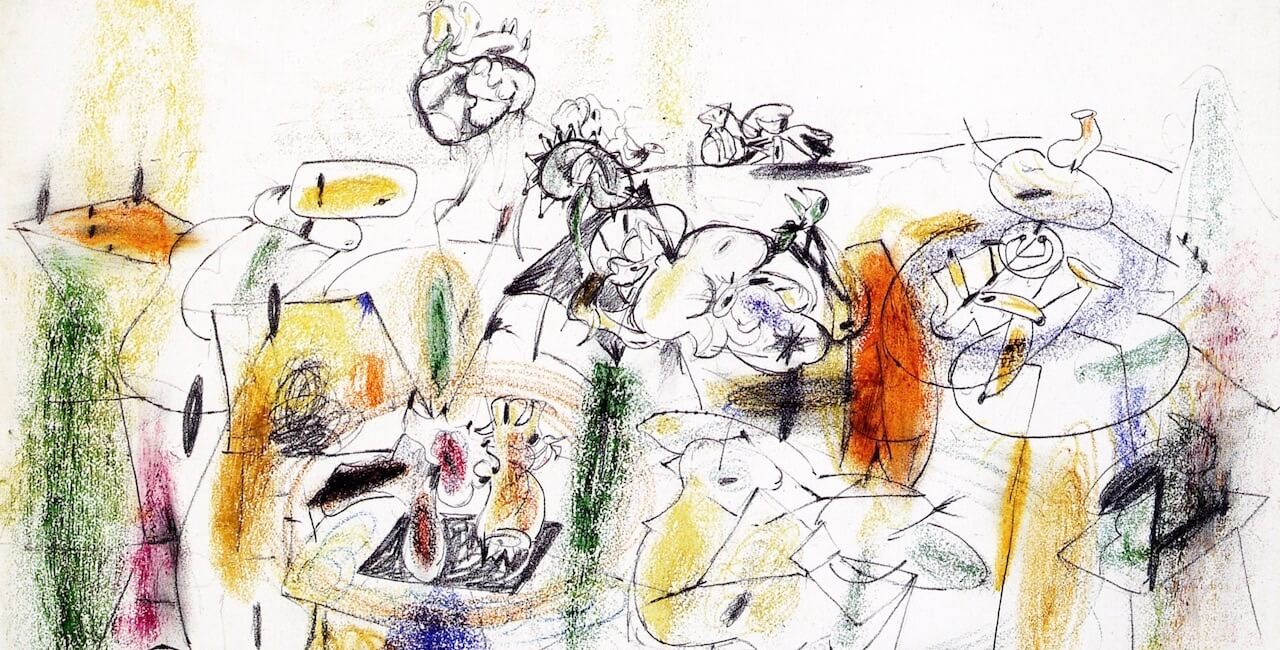

Este artigo foi ilustrado com obras de Arshile Gorky (1904-1948).

Ótima série, traz questões muito importantes sobre as práticas que a extrema-esquerda tem desenvolvido.

Apenas um detalhe que parece exigir correção: no artigo é mostrado um dado sobre o número de entregadores de aplicativo no Brasil que não parece estar correto. A redação diz que há “26,2 milhões de entregadores atuantes no Brasil”, mas fui verificar na notícia de referência e percebi que talvez exista algum erro da parte do jornalista. A matéria diz que “nos cálculos da Análise Econômica Consultoria, o percentual de pessoas que trabalharam para aplicativos de entrega ou transporte de passageiros representa 15% de todos os informais (aproximadamente 4,7 milhões de pessoas) até maio de 2020. Em 2019, os números eram de 26,2 milhões e 3,6 milhões aproximadamente”, mas não informa precisamente a que dados se referem estes últimos números. Fiz pesquisas à parte e vejo que não há uma contabilidade muito precisa do número de entregadores de aplicativos no Brasil, mas a cifra está mais próxima dum intervalo entre 600 mil e 1 milhão de entregadores, com o valor de 1 milhão estimado por uma recente pesquisa do Dieese.

Laurêncio

Volto a responder-lhe, porque você, na última resposta que me deu (em “Classe e conflitos: prosseguindo o debate-1), fez mais uma confusão, desta vez não uma tresleitura, mas uma interpretação errada, das minhas palavras. E porque a sua confusão pode ser comum a frequentadores do Passa Palavra que sejam marxistas (ortodoxos ou heterodoxos) ou simples simpatizantes do comunismo ou anti-capitalistas, tanto faz, induzindo-os em erro, aproveito para esclarecer essa sua confusão. Cito essa parte da sua resposta: “Fico a saber por JMC que o lucro, de que vive o capitalista, é acrescido ao produto feito pelo trabalhador no ato do consumo pela sagacidade e sabedoria do patrão e não pelo trabalho não pago do trabalhador no processo produtivo.”.

Quando o trabalho vivo é comprado e vendido, ainda na esfera da circulação das mercadorias, o comprador apropria-se de uma parte desse trabalho: compra trabalho com um determinado valor (o valor que o trabalho tem, correspondente à energia humana, a força de trabalho, que o trabalhador despende na sua produção durante a jornada contratada ou o seu custo de produção) e paga-o pelo seu preço de mercado, pelo salário, com a mercadoria dinheiro (aqui na sua função de moeda de troca), representando um valor menor, o valor das mercadorias que o salário compra. Neste caso, o comprador apropria-se de uma parte do valor do trabalho comprado. Se a coisa se ficasse por aqui e o trabalho fosse consumido na produção de objectos (para a produção dos quais o comprador forneceria os meios de produção necessários) e de serviços consumidos pelo seu comprador estaríamos perante uma troca desigual, na aparência semelhante à que ocorre quando todos compram e vendem outras mercadorias, mas, neste caso, a troca desigual é vantajosa para o comprador e desvantajosa para o vendedor.

Esta troca desigual diferencia-se da que ocorre na compra e venda de outras mercadorias que não o trabalho por duas razões fundamentais: primeira, o trabalho é uma mercadoria especial, entre outras coisas, porque é uma mercadoria produzida sem recurso a capital; segunda, o comprador conhece o seu valor (a força de trabalho ou energia humana que o trabalhador consumirá na sua produção com o esforço e o ritmo habituais durante a jornada contratados, que poderá ser simplificado como tempo de trabalho) e, em princípio, conhecerá, ou poderá conhecer facilmente, também o valor com que o paga, ainda que o pague por um preço, o salário, com a moeda de troca habitual, o dinheiro. Na troca deste tipo de mercadorias, produzidas com recurso a capital, a situação dos dois intervenientes é diferente. Embora o vendedor possa conhecer apenas o valor do trabalho utilizado na sua produção e desconhecer o valor dos meios de produção, de todos os factores produtivos conhece os preços pelos quais os comprou. O comprador, por seu lado, desconhece o valor do custo da sua produção (se for trabalhador, poderá quando muito intuí-lo, comparando-o com o valor do trabalho que vendeu). Neste caso, a troca desigual é vantajosa para o vendedor, que vende a sua mercadoria por preço superior ao que pagou pelo trabalho com que foi produzida.

Tenho falado de valor do custo de produção das mercadorias, mas, como vimos, o valor do custo de produção não é o elemento usado nas trocas das mercadorias produzidas com recurso a capital (a outra das funções do dinheiro). Neste tipo de trocas, o valor do custo de produção está oculto, e o que é expresso é o seu preço de venda (referido à moeda de troca dinheiro). Não é significativo, porque os preços de venda destas mercadorias representam os seus valores do custo de produção (que podem ser diferentes de mercadoria para mercadoria congénere de vendedores concorrentes, por exemplo, em função da produtividade com que foram produzidas). Como faz o produtor e vendedor destas mercadorias para transformar em lucro a parte do valor do trabalho de que se apropriou na troca desigual que efectuou com o produtor e vendedor do trabalho vivo? Aplica aos preços do custo de produção da sua mercadoria uma taxa de lucro. É processo idêntico ao usado desde tempos remotos pelos mercadores, que compravam por um preço, adicionavam os preços do que gastavam até à venda, aplicavam a sua taxa de lucro, e assim formavam o seu preço de venda. Aplicando a sua taxa de lucro esperada (que por diversas contingências poderá diferir da taxa de lucro que venha a obter) ao preço do custo de produção, o capitalista transforma em lucro a parte correspondente de que se apropriou do valor do trabalho vivo consumido na produção das suas mercadorias. É o capitalista que transforma em lucro a parte do valor do trabalho de que se apropriou.

O produto está produzido e o capitalista não lhe acrescenta nada (repito, não acrescenta nada ao produto); o que ele faz é acrescentar uma parcela de preço (repito, de preço) ao preço de custo de produção do produto (as forças produtivas consumidas, o trabalho e os meios de produção). Com essa parcela de preço adicionada com que forma o preço de venda da mercadoria, ele transforma em lucro (em dinheiro) a parte de que se apropriou como trabalho do valor do trabalho comprado, desvalorizando assim o preço com que o pagou ao trabalhador. O preço recebido pelo trabalhador pela sua mercadoria foi desvalorizado, e pelo preço que recebeu pelo valor do trabalho que vendeu o trabalhador compra com ele menos valor (do trabalho com que as mercadorias foram produzidas). Essa desvalorização corresponde ao lucro, à parcela de preço adicionada na formação do preço de venda das mercadorias com que o capitalista transformou a parte do valor apropriada sob a forma de trabalho em valor apropriado sob a forma de dinheiro. É claro, se não vender o produto, se não o consumar como mercadoria pela venda, essa transformação acaba por não se realizar (porque é insuficiente pôr o preço de venda no rótulo das mercadorias ou na tabela dos seus preços de venda, é necessário vendê-las), e o valor apropriado como trabalho é desperdiçado com as mercadorias que ficaram por vender, ou, na parte vendida por preço inferior ao esperado ou mesmo abaixo do preço do valor, é transformada em menor lucro do capital (ou até em perdas).

Repare, portanto, Laurêncio, que a sua afirmação “o lucro, de que vive o capitalista, é acrescido ao produto feito pelo trabalhador” não corresponde ao que lhe disse. E agora você já poderá ver com clareza que o preço de venda das mercadorias produzidas com recurso a capital é formado adicionando aos preços dos factores produtivos consumidos uma parcela (um preço), correspondente ao lucro, pela aplicação da taxa de lucro esperada. O capitalista não faz distinção entre o trabalho e os meios de produção (e em relação a estes apenas o faz em função da sua diferente condição no capital constante, como meios de capital fixo e como meios integrantes do capital circulante, respeitante à parte estimada da amortização de uns e à parte consumida dos outros), e aplica a sua taxa de lucro estimada mesmo aos meios de produção, ainda que o seu preço já contenha o lucro do vendedor, porque isso é indiferente na relação dos capitalistas entre si, e o que conta para todos na reprodução ampliada dos seus capitais é a rentabilização da totalidade do capital (e o que eles sempre fizeram, operando com preços, foi a transformação dos valores em preços).

Este foi mais outro dos múltiplos erros do Marx, que concebeu que na formação dos preços das mercadorias os capitalistas aplicavam somente uma “taxa de mais-valia” ao capital empregado na compra de “força de trabalho”, o que fazia com que a taxa de lucro fosse decrescente com o aumento da composição orgânica do capital e os capitais procurassem os ramos onde a composição orgânica era menor, o que não corresponde à realidade do capitalismo, actual ou passada, e que contrariava até a possibilidade do seu desenvolvimento. Engels, gestor do capital industrial que era ou tinha sido, como maior dos marxistas à época e compilador do Livro 3 de O Capital, editado 27 anos depois da publicação do Livro 1, apercebeu-se do erro e em nota tentou compor o ramalhete, afirmando que isto era o que se passava em modos de produção pré-capitalistas, daí a necessidade da chamada “transformação dos valores em preços de produção” (que não constitui transformação alguma, mas apenas o abandono do modelo da “taxa de mais-valia” e a adopção do modelo da “taxa de lucro” na formação dos preços). Parece-me que é neste erro do Marx que você (e muitos outros marxistas, deixe lá, que não está só) labora quando num dos seus comentários afirmava que as empresas mais produtivas obtinham taxas de lucro menores do que as das menos produtivas (o que seria um paradoxo).

Sódio

Os seus textos são interessantes. Quanto ao trabalho vivo comprado por trabalhadores “que consomem serviços pessoais e domésticos prestados por outros trabalhadores podem assemelhar-se a patrões – inclusive na forma jurídica? Sim, é evidente. Isso faz deles capitalistas? Não, em hipótese alguma”. Se esta sua afirmação se referir ao trabalho doméstico assalariado — porque há muitas variantes de trabalho doméstico quanto às condições em que é vendido, e há outras muitas confusões acerca do que é comprado como mercadoria, se o serviço doméstico vendido por trabalhadores independentes (que não se distinguirá do vendido por empresas, a não ser talvez no preço), se o trabalho assalariado que produz o serviço — está tudo dito, e espero que agora os leitores compreendam o cerne da questão.

Falta resolver o problema da caracterização da troca desigual vantajosa para o comprador do trabalho e desvantajosa para os produtores e vendedores do trabalho, independentemente da condição do comprador e da necessidade que tenha desse serviço (porque as mercadorias são compradas pela utilidade, a necessidade que os compradores têm delas e a oportunidade com que podem adquiri-las). Eu tenho designado esta troca desigual desvantajosa para o trabalhador assalariado como exploração, porque ela difere da troca desigual que ocorre na compra de mercadorias produzidas com recurso a capital, vantajosa para o vendedor. Outros poderão discordar. Mas ainda não encontrei designação mais adequada. Ela distingue-se da troca desigual de trabalho vivo por capital porque o objecto ou o serviço produzidos são consumidos pelo comprador do trabalho e também porque não são transformados em mercadoria, não originando lucro. Mas não se distingue da compra de trabalho assalariado por empresas capitalistas, utilizado, por exemplo, nos trabalhos menos qualificados da gestão e em outros serviços. Ambas são, portanto, “trocas desiguais vantajosas não lucrativas”, mas de exploração. E como disse noutra ocasião “quem não quiser ser lobo não lhe vista a pele”.

Já quanto ao serviço prestado por entregadores contratados por empresas proprietárias de aplicativos, agindo como intermediárias, por muito que algumas pessoas se possam condoer da sua situação (muito diversa, certamente, quanto à situação em que trabalham e às razões por que o fazem), discordo da sua inclusão na classe trabalhadora (que em meu entender ainda deverá continuar a designar os trabalhadores assalariados). Como disse noutra ocasião, eles não vendem o seu trabalho, mas o serviço que produzem com ele (e com meios de produção também de sua pertença), que é revendido pelo intermediário, as empresas de aplicativos. São por isso trabalhadores independentes. Não terem previdência, nem seguros de trabalho, é opção sua de não pretenderem ser por isso tributados ou terem os seus rendimentos diminuídos com mais esses encargos).

Isto é devido à desregulação das relações laborais, que produz a precarização do emprego, o desemprego, os salários baixos, e à disponibilidade de tempos de lazer aproveitada pela juventude estudantil ou outra que não consegue entrar no mercado de trabalho por razões várias e que pretende obter rendimentos sem entrar na delinquência, oportunidades que as empresas de aplicativos aproveitaram para instalarem o seu nicho de negócio. O facto de em vários países, nomeadamente europeus, ter-lhes sido (ou estar em vias de ser) atribuída a condição de trabalhadores assalariados deve-se a outras razões que não à sua real condição ser a de trabalhadores assalariados (nomeadamente à possibilidade de o Estado poder tributar os seus rendimentos e os lucros locais das empresas intermediárias e das próprias empresas produtoras ou comercializadoras das mercadorias para entrega).

O mesmo se pode aplicar aos trabalhadores que produzem outros tipos de serviços sob a designação de “projectos” ou outra qualquer, produzidos no domicílio. E, nesta questão, também discordo de você. Não são “as altas remunerações (que) criam a ilusão de que esses trabalhadores não são trabalhadores, mas “classes médias”; é a sua real condição de trabalhadores independentes, e não de trabalhadores assalariados, que os coloca fora da classe trabalhadora. Querer integrar na classe trabalhadora trabalhadores independentes, não assalariados, só porque trabalham muitas horas e porque a produção dos serviços que vendem é intermitente ou incerta, constitui um erro do mesmo tipo do de excluir da classe trabalhadora trabalhadores assalariados altamente qualificados que recebem salários elevados (e até poderão ser trabalhadores não explorados). É claro, a designação de “classe média” atribuída a esses trabalhadores independentes também não me parece a mais adequada, tão desadequada quanto a de incluir nessa designação os trabalhadores assalariados que recebem salários elevados.

A designação que me parece adequada para os trabalhadores independentes é a de “pequena burguesia”, a mesma que se aplica a muitos outros trabalhadores independentes (uns que podem ser apenas trabalhadores com a ajuda da família ou proprietários de empresas exclusivamente familiares), e a pequenos patrões, como são, por exemplo, os proprietários de pequenos cafés, de pequenos restaurantes, de “tascas”, de tabernas, de oficinas e de pequenas lojas ou de bancas de venda, de jornais e de outros muitos géneros de mercadorias, todos eles trabalhando também muitas horas, diária e semanalmente, alguns sem domingos nem feriados para descanso. Usar o nível dos rendimentos (altos ou baixos, é indiferente), ou as chamadas “classes de rendimentos”, ou os níveis culturais ou os comportamentos individuais ou de grupo como factores de inclusão ou de exclusão na classe trabalhadora, parece-me errado. Os trabalhadores independentes, e mesmo os pequenos patrões, poderão ser aliados da classe trabalhadora numa ou noutra luta, ou não, sabida que é a tradicional oscilação da “pequena burguesia”, e é nessa condição de aliados que devem ser considerados e aproveitadas as “posições de classe” que alguns dos seus membros assumam nas situações concretas, ou o apoio que a classe trabalhadora poderá conceder-lhes. A designação de “os dois setores em que a classe trabalhadora hoje se encontra dividida” parece-me um equívoco.

NÚCLEO DE TECNOLOGIA – SETOR DE FORMAÇÃO POLÍTICA – MTST

Somos um coletivo de militantes sociais que calharam de também trabalhar com tecnologia.

Contribuimos com soluções que ajudem a impulsionar a luta cotidiana, fazê-la mais forte e o futuro cada vez mais promissor de quem trabalha.

– Tem mais computador sem desenvolvedor do que desenvolvedor sem computador. Como os liberais gostam de dizer, “a conta não fecha”. Eles não têm solução para isso, nós sim: Paulo Freire aplicado ao ensino de tecnologia e uma IDE na mão de cada Sem-Teto formando bons desenvolvedores.

– No movimento tem gente de luta e de muita competência! Por meio de um bot construído na API oficial do WhatsApp, com Processamento de Linguagem Natural e Geolocalização, conectamos Sem-Tetos à oportunidades de trabalho sem cobrar um centavo do trabalhador. Vai contratar? Contrate Quem Luta!

– Nossa abordagem no ensino de tecnologia reúne metodologia inspirada em Paulo Freire, robótica, internet das coisas, design de webservices e muita, mas muita mão na massa, afinal como dizia Lênin, a prática é o critério da verdade.

– Logística é parte importante de qualquer movimento e conosco não haveria de ser diferente. Por meio de um app mobile, construído com trabalho inteiramente voluntário, contribuímos com a organização da luta nas ocupações e manifestações.

– Atuamos como software house para projetos diversos. Precisando de um site? Um app mobile? Um chatbot inteligente? Uma automação em banco de dados, que seja? Pode contar com nossos devs pé no barro!

– Nosso roadmap está ocupado de futuras entregas! Condomínios por todo o país o MTST já construiu e continuará construindo, mas não se espantem quando lançarmos uma plataforma de cursos EAD, sites diversos, um portal de streaming, chatbots e tudo mais que a luta demandar!”

https://www.nucleodetecnologia.com.br/

Respostas ao desafio: a Greve Geral no séc. XXI

O #Paro2021 na Colômbia nos traz aprendizado vital sobre uma Greve Geral em tempos de pandemia e precarização do trabalho.

Vivemos num mundo em que a infraestrutura, e portanto a logística, são as bases de um processo de produção descentralizado, móvel e automatizado, onde cada unidade não é mais do que um ponto numa rede integrada.

As fábricas já não tem muros e a grande plataforma produtiva é a cidade.

Já não se trata somente de não comparecer ao local de trabalho, e sim impedir que seja distribuída uma produção descentralizada.

O Paro colombiano se organiza através de diversos pontos de bloqueio, situados nas periferias das cidades, próximos as moradias daqueles que participam dos piquetes.

Seu objetivo é interromper os fluxo de circulação e distribuição de mercadorias e serviços.

Os piquetes se tornaram áreas de encontro e convivência, onde se desenvolvem diversas ações comunitárias, desde cozinhas coletivas até atividades artísticas e culturais.

Nas moradias na vizinhança dos pontos de bloqueio os participantes encontram abrigo e assistência médica, quando ocorrem os brutais ataques da polícia.

Também servem como depósito de alimentos, medicamentos e equipamentos.

Normalmente usadas como bases de repressão, algumas das instalações policiais nestas periferias foram convertidas em bibliotecas.

As barricadas erguidas se estendem por várias ruas, e delas participam não apenas jovens trabalhadores como todo tipo de apoiadores.

A eles se somaram na cidade de Cali, um contingrnte da Guarda Indígena com mais de 8 mil participantes.

Nos piquetes nas periferias se realizam assembléias populares, encaminhando mobilizações e organizando marchas.

Trata-se de uma Greve Geral levada a cabo não nos portões dos locais de trabalho, e sim na porta dos locais de moradia, a partir da compreensão do caráter logístico do Capitalismo contemporâneo.

O link acima no final da mensagem assinada por “núcleo de tecnologia do MTST” direciona a vírus “potencialmente perigoso”…

Aleatória essa publicação do dirigente (ou a mando do dirigente talvez… ou de um robô? ou de uma base robotizada? vai saber…afinal agora eles estão tech e pop) do Núcleo de Tecnologia do Setor de Formação Política do MTST (baita título! bonita carteira!), né? Núcleo de tecnologia vinculada ao cão de guarda que é o setor de formação política seria um subsetor para organizar (ler: limitar a ação e o processo de tomada de consciência) a base de ‘militantes’ provenientes da classe média? Sempre que penso em sub lembro desse trecho também aleatório da musica ‘Policia e Bandido’ do Leandro Sapucahy: “Subjulgado, Subtraído; Um sub-bandido de um sub-lugar; Subtenente de um sub-país; Um subinfeliz”.