Por Manolo

O Brasil vive uma profunda mudança de sua inserção na economia e na política globais. Nunca antes na história deste país se produziu, exportou e investiu tanto, em especial fora das fronteiras – desenvolvendo as empresas transnacionais de origem brasileira. Nunca antes a política externa brasileira foi tão independente – com base na exploração dos recursos econômicos da América Latina e na disputa de mercados e de espaços de investimento em África. Nunca antes o Brasil foi tão engajado – ao ponto de grandes capitalistas apoiarem políticas compensatórias “de esquerda”. Na verdade – e é o que queremos investigar com esta série de artigos – nunca antes o Brasil foi tão imperialista.

Leia aqui as demais partes do ensaio: [1] – [2] – [3] – [4] – [5] – [6] – [7] – [8] – [9] – [10]

Para compreender o cenário no qual a extrema-esquerda brasileira atuou no segundo pós-guerra, é preciso remeter a análise para as lutas de classe que a formaram e tentar situá-las num quadro internacional de lutas operárias, numa fase de descenso entre a repressão desencadeada contra a Comuna de Paris (1871) e o início da Primeira Guerra Mundial (1914) seguida por uma fase ascensional de lutas iniciada em 1916 e encerrada em meados da década de 1930[1]. A fase de descenso é marcada não apenas pela violenta repressão contra o movimento operário em todos os países, mas também pelo desenvolvimento da produtividade e aumento da concentração do capital, fundamento econômico da classe dos gestores[2]. Suas primeiras lutas contra a burguesia pela remodelação do funcionamento da economia capitalista foram – além da primeira Revolução Russa (1905) – a Revolução Radical argentina (1905), a Revolução Constitucional iraniana (1906), a Revolução dos Jovens Turcos (1908), o Golpe de Goudi (1909), a Revolução Monegasca (1910), a Proclamação da República Portuguesa (1910), a Revolução Mexicana (1910) e a Revolução Xinhai (1911); esta onda revolucionária afetou mais de um quarto da população mundial, sendo comum a todas elas a presença dos gestores enquanto principal classe definidora do rumo dos eventos[3]. Estas lutas colocaram-nos ombro a ombro com os trabalhadores, num processo paralelo às primeiras formas de burocratização do movimento operário dentro dos sindicatos quanto nos primeiros contornos da organização “científica” do trabalho para a qual estes gestores colaboraram ativamente. A II Internacional representou bem o tipo de organização que seria assimilada aos poucos pelo capitalismo através do corporativismo: poderosos sindicatos atrelados a partidos de massa, todos eles interessados em temas que iam da planificação econômica à “colonização socialista”[4], passando pela eugenia.

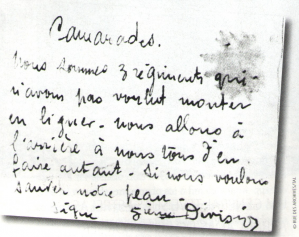

Durante a Primeira Guerra operou-se uma reorganização internacional dos trabalhadores, ainda difusa, como reação à carnificina generalizada imposta aos trabalhadores pelos burgueses e gestores de diferentes países em luta fratricida pela divisão econômica do planeta. Já em 1914 ocorreram na terra de ninguém do front ocidental confraternizações entre tropas adversárias, especialmente no Natal, e durante toda a guerra as tropas evitaram o quanto puderam o confronto direto em dadas situações, num sistema de convivência conhecido na época como “viva e deixe viver”[5]. Esta resistência subterrânea, promovida através de uma passividade muito bem calculada entre unidades pequenas confrontantes de exércitos inimigos[6], irrompeu como uma onda de motins e rebeliões entre 1916 e 1917. Em 1917, 30 a 40 mil homens do exército francês recusaram-se em algum momento a pegar em armas ou desobedeceram a ordens diretas – havendo inclusive casos como o de um general que teve suas estrelas arrancadas do peito por ser considerado “assassino, criminoso e sanguinário”[7]. No final de 1917, as tropas inglesas demonstrariam comportamento semelhante, e as vitórias aliadas na primavera de 1917 arrastaram as tropas alemãs na mesma vaga de insubordinação[8]; nada se compara, entretanto, à verdadeira decomposição do exército russo às vésperas da revolução de outubro de 1917[9].

Os soldados eram em sua maioria trabalhadores, e os horrores da guerra de trincheiras correram de boca a ouvido entre eles e seus parentes na retaguarda, deixando trabalhadores civis perplexos com as notícias barradas pela censura oficial. Graças a isto, as rebeliões no front relacionaram-se comutativamente com uma intensa onda de greves simultâneas movidas por camponeses e trabalhadores urbanos de quase todos os países beligerantes, sem qualquer limitação de fronteiras e com demonstrações de solidariedade internacional proletária contra a guerra. De 1916 a 1917 as greves na França aumentaram em 600% e a quantidade de trabalhadores envolvidos nas paralisações chegou a quase trezentos mil; em 1916, o número de dias de trabalho perdidos por greve na Alemanha aumentou 500% em relação a 1915, e em 1917 aumentou 700% em relação a 1916; na Grã-Bretanha as importantes greves de 1916 e 1917 marcaram o início do movimento dos Shop Stewards e em 1918 eclodiram motins entre tropas britânicas estacionadas na França[10]. A dimensão alcançada pela Revolução Russa de outubro de 1917 e as suas repercussões históricas não podem ser entendidas fora deste contexto de levantes no qual se inseriu e inspirou, e que encerrou tragicamente; ela própria é o marco inicial de um novo ciclo internacional de lutas revolucionárias, com características distintas, que durou até o final da Guerra Civil Espanhola. E quando, desde o início da guerra civil, os governos aliados intervieram militarmente na Rússia ao lado dos contrarrevolucionários, foram ainda os motins dos soldados que levaram à suspensão da intervenção ou à redução de seu empenho[11].

A participação das classes sociais existentes no Brasil nesta dinâmica global guardava algumas particularidades. Este período de convulsões globais influenciou e sofreu influência de importantes processos sociais “endógenos” da República Velha (1889-1930): a proibição legal do trabalho escravo (desde um ano antes da proclamação da República) e a lenta e dolorosa constituição de uma força de trabalho livre, que lhe sucedeu; o início da industrialização no Brasil e o lento declínio da economia agroexportadora.

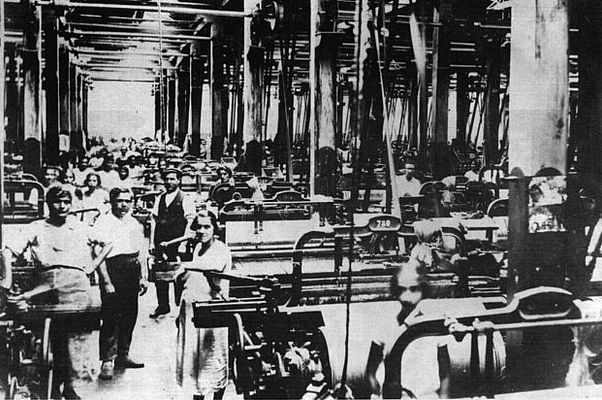

Os trabalhadores industriais urbanos eram no começo do século XX uma classe em franca expansão. Mesmo considerando que 80% da população brasileira neste período estava no campo, estatísticas do IBGE para o Brasil e para o estado de São Paulo mostram um crescimento extremamente rápido do número de operários e estabelecimentos industriais. Em 1907 havia no Brasil 3.187 estabelecimentos industriais (10,17% deles no estado de São Paulo) e 149.140 operários (14,99% deles no estado de São Paulo); em 1920 havia 13.336 estabelecimentos industriais (30,49% deles no estado de São Paulo) e 275.512 operários (30,49% deles no estado de São Paulo); em 1940 havia 49.418 estabelecimentos industriais (34,93% deles no estado de São Paulo) e 781.185 operários (28.79% deles no estado de São Paulo); em 1950 havia 89.086 estabelecimentos industriais (27,52% deles no estado de São Paulo) e 1.256.807 operários (38,58% deles no estado de São Paulo)[12].

Mas a integração do negro na sociedade de classes, fase necessária após suas lutas de libertação do cativeiro nas lavouras e do encerramento legal da escravidão no Brasil, se deu nos papéis mais subalternos, e não no centro da incipiente produção industrial. Se a base da força de trabalho agrícola no Brasil foi durante séculos a escravização de africanos e de seus descendentes, sua transformação em força de trabalho livre após a abolição legal da escravidão se deu através das condições de integração dos negros recém-libertos – e mesmo daqueles já anteriormente livres – em cada lugar. Enquanto em cidades economicamente importantes do Segundo Reinado como Recife, Salvador e Rio de Janeiro havia necessidade de certas atividades (comércio, pequeno artesanato, construção civil etc.) prestadas pelos chamados escravos de ganho[13], cujas habilidades técnicas lhes permitiram vender sua força de trabalho posteriormente à abolição da escravatura em nível diferente dos antigos escravos de senzala, em cidades tardiamente inseridas nesta rede urbana, como São Paulo, a aquisição por escravos ou libertos das habilidades técnicas necessárias aos trabalhos tipicamente urbanos não existiu, levando-os a ficar à margem do processo de constituição do mercado de trabalho livre nas cidades[14].

Ademais, considerando-se apenas o caso de São Paulo por concentrar a maior parte dos trabalhadores industriais do país na República Velha, os principais postos da economia industrial encontravam-se ocupados por imigrantes estrangeiros, trazidos para o Brasil tanto numa perspectiva racista de “branqueamento” da população quanto numa perspectiva capitalista de importação de mão-de-obra qualificada[15]. Sem contar, obviamente, a construção dos primeiros campos de concentração no Brasil, no Ceará, para conter as hordas de untermenschen avant la lettre, os flagelados da seca nordestina que se abatiam sobre as cidades para saqueá-las e saciar sua fome durante a seca de 1915; embora o mais famoso deles seja o do Alagadiço, com cerca de 8 mil internados, o maior deles, no Crato, chegou a engaiolar 60 mil pessoas[16].

Não bastasse esta fragmentação étnica, o trabalho de menores e mulheres era abundante, e remunerado com salários bastante inferiores àquele dos homens adultos. Desde 1901 se observava trabalho de crianças a contar dos 5 anos de idade, e imprensa operária registrou em 1917 trabalho de crianças de 7 a 12 anos; a situação era calamitosa ao ponto de Jorge Street, um dos poucos “industriais com visão social” da República Velha, afirmar em 1917 que “50% do operariado fabril brasileiro é constituído por pessoas abaixo de 18 anos”[17].

É esta mesma classe recortada por fragmentações várias – todas bem aproveitadas pelas classes capitalistas para melhor controlá-la – quem promoveu sucessivas ondas de greves, protestos e mesmo conflitos armados de rua entre 1902-1908, 1913-1915 e 1917-1919. Sindicatos e associações de defesa mútua apareciam em todas as principais cidades do país, e mesmo uma Confederação Operária Brasileira (COB) foi criada no período. O intervalo entre cada ciclo de lutas foi entremeado por fortes ondas de repressão policial, perseguição a lideranças, empastelamento de jornais, assassinatos, destruição de sedes sindicais, listas negras e tudo o que estava ao alcance de uma nascente burguesia industrial ainda incapaz de conceber outros meios de obtenção de lucro que não a intensificação da exploração do trabalhador através das jornadas longas, baixos salários, condições insalubres de trabalho etc[18]. O saldo deste ciclo de lutas foi a imposição à burguesia industrial pelos operários de uma série de melhorias nas condições de trabalho (aumentos salariais escalonados, jornada de oito horas, pagamento diferenciado à hora extra, primeiras regulamentações do trabalho infantil etc.).

O final deste ciclo de lutas marca o início da instituição no Brasil das práticas de extração de mais-valia relativa, ou seja, de incrementos tecnológicos na produtividade e modificações nos processos de trabalho, em especial nos setores cujos produtos determinam o valor da força de trabalho[19]. Muito embora existissem desde o século XIX “industriais com visão social” como Luís Tarquínio (1844-1903), responsáveis pela construção de vilas operárias, escolas-modelo e de uma série de instituições de assistência social aos trabalhadores[20], é apenas no começo do século XX que tais práticas começam, ainda timidamente, a pautar a relação capital/trabalho através da legalização das instituições já existentes e da criação de outras novas. Entre 1908 e 1930 seis decretos federais regulamentaram a assistência e a previdência sociais – não por acaso, dois deles trataram exclusivamente da construção de moradias para trabalhadores[21] – e o Anuário estatístico do Brasil 1936 indica terem existido, em 1917, 3.505 associações de auxílios mútuos e beneficência, criadas pelos próprios trabalhadores para garantir apoio em caso de necessidade (pensões, aposentadorias, pecúlios etc.). Em 1921 o governo federal instituiu o Departamento Nacional do Trabalho – embrião do Ministério do Trabalho que lhe sucederia dez anos depois e herdaria sua função de elaboração de leis sociais, regulação da atividade dos sindicatos operários, combate às greves por meio de arbitragem e proibição da entrada de “elementos perigosos e indesejáveis”[22].

Além disso, quiçá pela primeira vez na história do país e ainda muito timidamente, trabalhadores foram chamados a estabelecer e institucionalizar acordos com seus patrões; é nas negaças destes acordos que surgiram os embriões do corporativismo que anos depois constituiria a base ideológica e prática de importantes transformações econômicas. Ao lado dos largamente conhecidos sindicatos revolucionários, hegemonizados pelos anarquistas e disputados também por comunistas (a partir de 1922) e trotskistas (a partir de 1928), havia um vigoroso setor reformista no movimento sindical, composto por entidades como a Liga de Defesa Nacional, a Sociedade Agrária Nacional, o Instituto de Engenharia Militar, o Sindicato dos Empregados do Comércio da Capital e outros, além do movimento “cooperativo-sindicalista” dirigido por Sarandi Raposo através da Confederação Sindical-Cooperativista[23]. Este sindicalismo “reformista de direita”[24] conseguiu inclusive, em 1926, com apoio da polícia, eleger um intendente (atual vereador) no Rio de Janeiro, que usou a tribuna parlamentar para atacar os sindicatos de orientação revolucionária[25].

No contexto da crise global de 1929, os trabalhadores questionarão a hegemonia dos latifundiários sobre a política e economia brasileiras. Suas tentativas de desmantelamento das bases políticas, sociais e econômicas do poder dos latifundiários resultarão, direta ou indiretamente, numa profunda revisão da inserção da produção econômica brasileira na economia global. Mas isto não se fará sem compromissos, traições, acordos e radicais transfigurações de parte a parte – e como se verá adiante, foi certa revolução feita em outubro e o regime dela decorrente quem melhor as explicitou.

(Continua na terceira parte deste ensaio.)

Notas

[1]: Esta periodização tem como base os ciclos longos da mais-valia relativa apresentados por João Bernardo na Economia dos conflitos sociais (São Paulo: Cortez, 1991, pp. 350-368), embora não os respeite por completo.

[2]: A discussão sobre uma “terceira classe” sob o capitalismo além do proletariado e da burguesia é tão velha quanto o próprio capitalismo. Alguns, particularmente após a repercussão mundial do caso Dreyfus (1898), chamaram a esta classe de intelectuais, como se da confluência entre as habilidades intelectuais socialmente construídas e as capacidades biológicas de cada indivíduo fosse possível deduzir posições sociais – e como os indivíduos que compõem esta classe, dada sua grande “inteligência”, fossem isentados de uma das mais humanas faculdades: a estupidez. Outros mantiveram esta “terceira classe” nos quadros da antiga burocracia, cometendo anacronismo ao equipará-la, por exemplo, aos burocratas controladores da administração pública chinesa entre as dinastias Sui e Qing. Ainda outros nomearam esta “terceira classe” pequena burguesia, sem perceber que este guarda-chuva sociológico é pouco apto a explicar o enraizamento socioeconômico desta classe. Classe média, outra classificação, mistura nas mesmas faixas de renda indivíduos cuja posição no processo produtivo é radicalmente distinta; a depender da cidade, um mestre-de-obras experiente, por exemplo, pode ganhar hoje o mesmo ou mais que o administrador de empresas do setor de RH da construtora, de quem recebe seu salário ao fim do mês. Neste ensaio, tendo em vista a posição no processo produtivo como critério definidor das classes sociais, esta “terceira classe” é chamada de gestores, definidos enquanto classe dominante cujo poder funda-se, de um lado na gestão das condições gerais de produção do capitalismo (educação, urbanismo, publicidade, saúde pública, gestão da informação, segurança pública, setor energético, infraestrutura sanitária, setor logístico), sob cuja influência a produção capitalista aumenta suas taxas de produtividade em todos os setores simultaneamente, e de outro no controle coletivo dos meios de produção (através das técnicas de administração ditas “científicas”), cujo sentido e ritmo determinam através de uma complexa malha de integrações horizontais e verticais. O locus socioeconômico desta classe é o da integração tecnológica entre unidades particulares de produção, e não aquele das unidades particulares de produção individualmente consideradas (fábricas, escritórios, empresas individuais etc.), ocupado preferencialmente pela burguesia. Esta classe, sob diversos nomes, foi identificada e analisada por gente tão diversa quanto Fernando Prestes Motta, Cornelius Castoriadis, Maurício Tragtenberg, John Kenneth Galbraith, Jan Waclaw Mahaïsky, Milovan Djilas, Mikhail Bakunin, João Bernardo, Simone Weil, István Mészáros, Luiz Carlos Bresser Pereira, Bruno Rizzi, Max Weber, Ante Ciliga, Adolf Berle, James Burnham, Charles Wright Mill, Leon Trotsky…Para o que nos interessa, basta tomar o já clássico artigo de Henri E. Morel como resenha bibliográfica (“As discussões sobre a natureza dos países do Leste (até a Segunda Guerra Mundial): nota bibliográfica. Em NEVES, Artur Castro (org.). A natureza da URSS. Porto: Afrontamento, 1977) e um capítulo de livro de João Bernardo como narrativa histórica da gênese desta classe (“Proletários, burgueses, gestores”. Em: O inimigo oculto. Ensaio sobre a luta de classes. Manifesto anti-ecológico. Porto: Afrontamento, 1979).

[3]: KURZMAN, Charles. Democracy denied, 1905-1915: intellectuals and the fate of democracy. Harvard, 2008. A caracterização dos “intelectuais” feita por Kurzman na primeira parte do livro corresponde, grosso modo, ao que neste ensaio se chama de gestores.

[4]: Eduard Bernstein aplicou em toda a linha o conteúdo de uma famosa carta de Friedrich Engels sobre os povos eslavos e balcânicos na política internacional à questão colonial, e defendeu o “direito dos povos de mais alta cultura de ‘tutelar’ povos de cultura mais baixa” – o que, na prática, significa governá-los. Em 1904, como preparativo para o Congresso de Amsterdã da II Internacional, o belga Hendrik van Kol fora escolhido para apresentar, junto com o inglês Henry Myers Hyndman, um relatório sobre a questão colonial; enquanto o segundo fez um relatório em geral contrário ao colonialismo, o primeiro fez um relatório em separado onde foi apresentado pela primeira vez o “colonialismo socialista” enquanto política. Tratava-se de uma “agenda positiva” de “reformas” nas colônias – implantação de escolas, de serviços de higiene etc. – a ser seguida nas colônias com o apoio dos partidos socialistas. Em 1907, no Congresso de Stuttgart da II Internacional, a questão ressurgiu tão violentamente que um novo relatório francamente favorável ao “colonialismo socialista”, escrito por van Kol e defendido por Bernstein e pela maioria da representação alemã, foi derrotado pela apertada margem de 10 votos (128 contra, 108 a favor, 10 abstenções) – prova da ampla penetração de tais ideias entre os militantes de médio e baixo escalões dos partidos integrante da II Internacional, representados nos congressos por dirigentes de alto escalão ciosos de suas bases de poder. Cf. KAUTSKY, Karl. Socialism and colonial policy. Publicado originalmente em 1907; LENIN, Vladimir Ilich. “The International socialist congress at Stuttgart”. Em: Collected works, vol. 13. Moscou: Progress, 1972, pp. 75-81.

[5]: Cf. ASHWORTH, Tony. Trench warfare 1914-1918: the live and let live system. Londres: MacMillian, 1980.

[6]: Robert Axelrod, lendo tais práticas pela ótica da teoria dos jogos, resume-as desta forma: “Durante períodos de contenção mútua de agressões, soldados inimigos esforçavam-se para mostrar uns aos outros que podiam retaliar se necessário. Por exemplo, franco-atiradores alemães mostravam sua habilidade ao mirar em pontos de muros de chalés e atirar até abrirem um buraco. Da mesma forma, a artilharia às vezes demonstrava que com alguns poucos tiros acuradamente mirados poderia causar mais dano se assim o quisesse. Estas demonstrações de capacidades retaliatórias ajudavam a policiar o sistema [‘viva e deixe viver’] ao demonstrar que a contenção não se devia a fraqueza, e que a desistência [de agir dentro do sistema ‘viva e deixe viver’] pelo outro lado resultaria em sua própria derrota” (The evolution of cooperation. Nova Iorque: Perseus, 2006).

[7]: MASSON, Philippe. “A revolta dos franceses”. História Viva, edição especial temática nº 24, s/d, p. 50. O fato de estes motins haverem sido incluídos numa revista direcionada a um público leigo dá testemunho de sua importância historiográfica.

[8]: MASSON, ob. cit., p. 53.

[9]: Cf. TROTSKY, Leon. A história da Revolução Russa. Vol. 1: a queda do tzarismo. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 1977, pp. 217-234.

[10]: BERNARDO, João. “Internacionalização dos capitalistas e nacionalização dos trabalhadores”. Revista de Administração de Empresas, vol. 31, nº 1, jan./mar. 1991, pp. 8-9.

[11]: BERNARDO, João, op. cit., pp. 9-10; ISITT, Benjamin. “Mutiny from Victoria to Vladivostok, December 1918”. Canadian Historical Review, vol. 87, nº 2, ju. 2006, pp. 223-264.

[12]: Cf. SIMÃO, Aziz. Sindicato e estado. São Paulo: Dominus, 1966, pp. 43-57.

[13]: O escravo de ganho era um “escravo que trabalhava fora da casa do seu proprietário, como jornaleiro. Vendia nos mercados ou ruas da cidade água, frangos, comidas e doces, louças, perfumes, tecidos e bagatelas, ou, eventualmente, agenciava prostitutas. Esses escravos, com algumas exceções, andavam pelas ruas sem o controle direto dos seus senhores. Eram acompanhados pelos seus senhores os vendedores de pratarias, de sedas e de pão. Outra profissão ambulante para um negro escravo de ganho era a de barbeiro. Eram também carregadores de cadeirinhas, de barracas, de sacas de café etc. Enquanto esperavam que alguém alugasse seus serviços, trançavam chapéus e esteiras, vassouras de piaçava, enfiavam rosários de coquinhos, faziam correntes de arame para prender papagaios, pulseiras de couro etc., e assim conseguiam algum dinheiro que juntavam para comprar sua alforria. O escravo de ganho entregava ao seu proprietário uma quantia fixa, freqüentemente uma vez por semana, e em geral tinha de prover seu próprio sustento. Era possível também o arranjo pelo qual o pagamento era entregue integralmente ao senhor, que então ficava obrigado a sustentar o escravo. Segundo Manuela Carneiro da Cunha, parece que os negros de ganho foram aqueles que tiveram maiores oportunidades de comprar sua liberdade. Além da possibilidade de fazer trabalhos extras, de esconder os seus ganhos reais, podiam construir relações de solidariedade com os membros do seu ‘canto’”. (MOURA, Clóvis. Dicionário da escravidão negra no Brasil. São Paulo: EdUSP, 2004, p. 150.)

[14]: FERNANDES, Florestan. A integração do negro na sociedade de classes, vol. 1: o legado da “raça branca”. São Paulo: Dominus, 1965, p. 4.

[15]: Tendo como base o Censo da Capital de São Paulo de 1893, Florestan Fernandes apresenta o seguinte quadro: “Sobre 170 capitalistas, 137 eram nacionais (80,5%) e 33 estrangeiros (19,4%); sobre 740 proprietários, 509 eram nacionais (69%) e 231 estrangeiros (31%). Em certas profissões conspícuas, como na magistratura e na advocacia, o estrangeiro só aparece esporadicamente; mas em outras, que dinamizavam o “progresso econômico”, ele é frequentemente e às vezes dominante (por exemplo: 127 engenheiros nacionais para 105 estrangeiros; 23 arquitetos nacionais para 34 estrangeiros; 10 agrimensores nacionais para 11 estrangeiros; ou 274 professores nacionais para 129 estrangeiros; etc.). Entre o “pessoal das indústrias”, por fim, reponta o imigrante como fator humano por excelência do trabalho livre e assalariado. Excetuando-se as ocupações agrícolas, nas quais sobre 2.456 trabalhadores, 1.673 eram nacionais (68%) e 783 estrangeiros (32%), no resto estes exerciam nítido predomínio. Nos serviços domésticos, em menor e3scala – sobre 14,104 trabalhadores, 5.878 eram nacionais (41,6%) e 8.226 eram estrangeiros (58,3%); mas de forma decidida e quase monopolista nos outros ramos de atividades, verdadeiramente ligados à dinâmica do novo mundo econômico, em nascimento: a) nas atividades manufatureiras – 3.667 trabalhadores, dos quais 774 nacionais (21%) e 2.893 estrangeiros (79%); b) nas atividades artísticas [abrangendo artesãos e artífices em geral] – 10.241 trabalhadores, dos quais 1.481 nacionais (14,4%) e 8.760 estrangeiros (85,5%); c) nas atividades de transporte e conexas – 10.525 trabalhadores, dos quais 1.998 nacionais (18,9%) e 8.527 estrangeiros (81%); d) nas atividades comerciais – 9.456 trabalhadores, dos quais 2.680 (28.3%) e 6.776 estrangeiros (71,6%). Em relação ao total considerado, 71,2% dos trabalhadores da cidade de São Paulo eram estrangeiros. Quanto aos setores que operavam como fulcros da rápida expansão urbana e da industrialização, a participação dos trabalhadores estrangeiros era da ordem de 82,5%!” (Ob. cit., p. 11). Todo o processo de desqualificação dos negros enquanto mão-de-obra e de sua substituição pela mão-de-obra de origem europeia é descrito por Florestan Fernandes na mesma obra (p. 6-68). Leôncio Martins Rodrigues corrobora a tese: “Nas fases iniciais da industrialização, no Brasil, apenas parcialmente se recorreu à mão-de-obra nacional. Esta, apesar de abundante, pelo baixíssimo nível técnico e cultural, num país recém-saído da escravidão, não se encaminhou para os trabalhos fabris. A indústria nascente, em São Paulo sobretudo, buscou o trabalhador estrangeiro, mais qualificado profissionalmente e mais valorizado aos olhos dos governantes e empresários da época. Assim, ainda que as primeiras levas de imigrantes (fins do século XIX) que aqui chegara se destinassem a prover às necessidades da lavoura cafeeira, às voltas, primeiro, com o encarecimento do escravo africano, após a extinção do tráfico, e, depois, com a falta deste, após a Abolição, o aproveitamento do imigrante nas atividades manufatureiras foi imenso” (Conflito industrial e sindicalismo no Brasil. São Paulo: Pioneira, 1966, p. 105). Celso Furtado vai na mesma linha: “Aqueles que iam trabalhar nas manufaturas eram indivíduos com alguma experiência nesse setor em seu país de origem, e os salários tenderam a fixar-se em função das condições de vida a que estavam habituados” (Desenvolvimento e subdesenvolvimento. Rio de Janeiro: Fundo de Cultura, 1961, p. 255). Se tal justificativa, de um lado, desconsidera as consideráveis habilidades técnicas adquiridas pelos africanos escravizados e seus descendentes no longo cativeiro colonial – como demonstraram aqueles retornados à África até o século XIX – de outro aponta que o desejo dos promotores da imigração era, longe de qualificar a mão-de-obra já existente, o de conseguir imediatamente mão-de-obra qualificada para aumentar a produtividade da agricultura extensiva, num primeiro momento, e da indústria, num segundo.

[16]: Quem quer que tenha-se dado ao trabalho de ler no colégio O Quinze, publicado em 1930 por Rachel de Queiroz, se lembrará destes campos de concentração, que já neste livro e na imprensa da época tinham este nome. A seca era tão dura no Ceará que fazia de milhares de sertanejos verdadeiros farrapos humanos, andrajosas e esquálidas sombras daquilo que algum dia haviam sido seres humanos, que migravam aos magotes para cidades como Fortaleza em busca não de trabalho, mas de comida, que saqueavam dos armazéns e mercados com a fúria incontrolável da fome. Os saques eram tão frequentes e violentos que mesmo a polícia não era capaz de conter a força dos flagelados, e simplesmente orientava a distribuição do butim enquanto fazia preleções. Coube aos padres, aos policiais e outras autoridades locais construir uma rede de campos de concentração onde os flagelados eram internados para obedecer a uma rígida disciplina e trabalhar forçadamente em obras públicas em troca de uma ração minguada. A historiografia recente tem resgatado do esquecimento a política concentracionária brasileira, como, p. ex., em NEVES, Frederico de Castro. “Getúlio e a seca: políticas emergenciais na era Vargas”. Revista brasileira de História, São Paulo, vol. 21, nº 40, 2001, pp. 107-131; ARAÚJO, Maria Neyara de Oliveira. A miséria e os dias: história social da mendicância no Ceará. São Paulo: HUCITEC, 2000; SOUZA, Simone de (org.). Uma nova história do Ceará. Fortaleza: Demócrito Rocha, 2000.

[17]: SIMÃO, Aziz, ob. cit., pp. 70-71.

[18]: Para um panorama das lutas deste período, cf. DULLES, John W. Foster. Anarquistas e comunistas no Brasil, 1900–1935. Rio de Janeiro: Nova Fronteira, 1977; KOVAL, Boris. História do proletariado brasileiro, 1857 a 1967. São Paulo: Alfa-Ômega, 1979. Enquanto a visão de Dulles corresponde, em linhas gerais, àquela dos brazilianistas estadunidenses, a visão de Koval corresponde, em linhas gerais, àquela da burocracia soviética do período Kosygin-Brezhnev.

[19]: O conceito de mais-valia relativa empregue aqui é tal qual descrito por Marx. Transcrevo para facilitar: “Chamo de mais-valia absoluta a produzida pelo prolongamento do dia de trabalho, e de mais-valia relativa a decorrente da contração do tempo de trabalho necessário e da correspondente alteração na relação quantitativa entre ambas as partes componentes da jornada de trabalho” (O capital: crítica da economia política. Livro I: o processo de produção do capital, vol. 1. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 2001, p. 366); “A produção da mais-valia absoluta se realiza com o prolongamento da jornada de trabalho além do ponto em que o trabalhador produz apenas um equivalente ao valor de sua força de trabalho e com a apropriação pelo capital deste trabalho excedente. Ela constitui o fundamento do sistema capitalista e o ponto de partida da produção da mais-valia relativa. Esta pressupõe que a jornada de trabalho já esteja dividida em duas partes: trabalho necessário e trabalho excedente. Para prolongar o trabalho excedente, encurta-se o trabalho necessário com métodos que permitem produzir-se em menos tempo o equivalente ao salário. A produção da mais-valia absoluta gira exclusivamente em torno da duração da jornada de trabalho; a produção da mais-valia relativa revoluciona totalmente os processos técnicos de trabalho e as combinações sociais.” (Idem, p. 578). Numa importantíssima análise das práticas de extração das mais-valias absoluta e relativa, ainda hoje pouco debatida fora de certos meios militantes, João Bernardo altera a forma de exposição fundamentalmente econômica destes conceitos para outra, econômica mas também sociológica e política, que fá-las derivar diretamente da capacidade ou incapacidade que têm os capitalistas de ceder às pressões e reivindicações operárias através de economias de capital constante decorrentes do aumento de produtividade, o que transforma a classe trabalhadora no verdadeiro polo dinâmico do capitalismo. Cf., do autor, Marx crítico de Marx. Livro primeiro: epistemologia, classes sociais e tecnologia em O Capital, vol. 1. Porto: Afrontamento, 1977, pp. 229-290, para uma discussão sobre a forma de exposição de Marx e seus problemas, e Economia dos conflitos sociais. São Paulo, Cortez, 1991, pp. 63-154, para uma discussão sobre a extração das mais-valias absoluta e relativa no seio da luta de classes.

[20]: Muito antes das experiências de Jorge Street em São Paulo e Delmiro Gouveia em Alagoas, ambas iniciadas em 1911, Luís Tarquínio – filho de ex-escrava, balconista de uma firma de tecidos e saint-simoniano autodidata – fundou em Salvador, em 1891, o Empório Industrial Norte, maior companhia têxtil do Nordeste, com cerca de 1.600 operários, e talvez a mais tecnologicamente avançada do Brasil quando de seu lançamento. Junto à fábrica, Luís Tarquínio mandou construir 258 residências em oito quarteirões (totalizando 22km2 de área construída) e entregou-as em 1892 já equipadas com instalações elétricas, coisa rara inclusive nas principais mansões do Centro de Salvador. Luís Tarquínio também organizou a prestação de assistência médica, dental e hospitalar gratuita, creche, escola, biblioteca, museu de história natural e cooperativa. Cf. DUMÊT, Eliana Bittencourt. O semeador de ideias: o pensamento, a vida e a obra de Luís Tarquínio, um empresário de ideias revolucionárias em pleno século XIX. São Paulo: Gente, 1999; TAVARES, Luís Henrique Dias. História da Bahia. 11ª ed. rev. ampl. São Paulo/Salvador: EdUNESP/EdUFBA, 2008, pp. 367-368.

[21]: SIMÃO, Aziz, ob. cit., p. 94.

[22]: KOVAL, op. cit., p. 199.

[23]: KOVAL, op. cit., p. 200.

[24]: KOVAL, op. cit., p. 200.

[25]: KOVAL, op. cit., p. 200; DULLES, John W. Foster, ob. cit., p. 238.

Essa idéia de “classe de gestores” é extremamente problemática. É mais interessante a análise de Pierre Bourdieu de “campos sociais” (educação, jurisprudência, ciência, representação política, literatura e artes, etc.), onde os atores são também considerados pela sua origem social de classe.

Para usar um exemplo, creio que por “gestores” o artigo quer dizer os políticos profissionais e tecnocratas do setor público e privado. Ora, os “gestores” por acaso não são recrutados entre as famílias de capitalistas, proprietários de terra, “pequena-burguesia” e aristocracia operária? Aqui caberia com mais precisão o conceito weberiano de estamento que o conceito marxista de classes (lembrando que o próprio Weber considerava que seu conceito complementava, e não negava, a análise marxista).

Matheus, se você ler a nota 2, está tudo lá, inclusive os critérios para considerar-se tal ou qual indivíduo como pertencente à classe dos gestores. Pelos critérios que lá exponho, como esperava ter sido claro, pouco importa de onde se recrutam estes indivíduos — ou, do contrário, teríamos que desconsiderar inclusive a pouca mobilidade social ascendente ou descendente que vemos acontecer diante de nós em diversos lugares.

Manolo, eu já havia lido a nota 2, e por isso mesmo é que eu faço a objeção. Você escreveu: “Neste ensaio, tendo em vista a posição no processo produtivo como critério definidor das classes sociais, esta “terceira classe” é chamada de gestores, definidos enquanto classe dominante cujo poder funda-se, de um lado na gestão das condições gerais de produção do capitalismo (…) e de outro no controle coletivo dos meios de produção (através das técnicas de administração ditas “científicas”)”. Em “O capital” Marx classifica três classes elementares do modo de produção capitalista: os proprietários da terra (latifundiários), do capital (burguesia ou capitalistas) e da força de trabalho (proletários). Comparando a teoria com a realidade social, o racicínio mais óbvio é perguntar qual é o lugar dos riquíssimos executivos de empresas multinacionais e políticos profissionais. Pergunta legítima, e a melhor resposta para ela, na minha opinião, é considerar que a política profissional-eleitoral e o mundo empresarial são campos sociais, setores parciais da estrutura social capitalista, onde frações das principais classes lutam pelo poder. Por esta razão, eu consideraria os executivos de empresas apenas como uma fração da burguesia, os burocratas sindicais como uma fração privilegiada do proletariado, e assim por diante. A denominação de “intelectuais” não é também ilegítima, pois muitos empresários (não necessáriamente donos dos negócios que administram) atuam como verdadeiros ideólogos do capitalismo. Do mesmo modo que o conceito de “estamento”, idealizado por Max Weber. Por ser um grupo qualitativamente diferente das classes sociais, é necessário também perguntar as relações entre os gestores e as classes sociais propriamente ditas, indicando a origem de classe.

À propósito do sistema soviético-stalinista, Debord disse algo interessante: “a burocracia não é uma nova classe social, ela está no lugar da classe capitalista”, indicando que a continuidade da alienação deixou um lugar vazio que foi ocupado pelos burocratas.

Pois é. Cada um vê as coisas como quer, e embaralha o que bem entende.

Esse Marx… Foi morrer antes de terminar seu manuscrito. Deixou os seguidores sem saber como definir burguesia, proletariado, latifundiários…